-

北方昆曲 编辑

北方昆曲原名“昆山腔”或简称“昆腔”,是昆曲的一个支派。发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱艺术体系。1917年直隶高阳专演昆弋戏的荣庆社进京,班中名演员有贴旦韩世昌、黑净兼老旦郝振基等,在北京形成北派昆腔,1949年后称北方昆曲。昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的基础深厚,遗产丰富,是中国传统文化艺术高度发展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。

中文名:北方昆曲

外文名:KQ

昆曲:昆山腔

昆曲早在元末明初之际(14世纪中叶)即产生于江苏昆山(属太仓州)一带,它与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和起源于江西的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统。 明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,有 “中国戏曲之母”的雅称。即时,无锡昆曲社对昆曲起到了繁荣推广的作用。昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的基础深厚,遗产丰富,是中国传统文化艺术高度发展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。

昆腔于明万历年间(1573---1620)已流传到北方。 清初, 江苏的昆曲班社和艺人不断北上献技,清政府曾把昆曲称为“ 雅部”,搬演于内廷。乾隆、嘉庆(1736---1820)以后,被称为 “花部”的秦腔、徽调、汉调相继进京,昆曲便逐渐衰落下来; 至道光年间(1821----1850),民间已无纯粹的昆曲班社,艺人中一部分返回南方,一部分依附于徽班, 与皮黄艺人合作,后来发展成为京剧中的“京昆”一派;另一部分则采取昆、弋(高腔)同班兼演的方式,向冀中、冀东一带发展,与当地民间艺人合流,逐渐形成北方昆曲这一支派。

度曲八法

语出清·王德晖、徐沅澄《顾误录》。

指唱曲的八点要领:

一、审题:明了曲情,设身处地体会神情。力求“悲者黯然魂消,欢者怡然自得”。忽视“审题”,即口中有曲,而心内无曲,则全无韵味。

二、叫板:曲牌之起板各异,有的曲牌在一、二字后起板,有的一、二句后方起板。起板之句,板前无论几字,应尽量连唱,一气呵成。临到板前一字,应蓄势控制,以定起板后节奏。此一字之唱法称作“叫板”。

三、出字:出字应通过反切成音,不可一泄而尽。

四、做腔:指出字后的唱腔处理。阔口曲须简洁,字要留顿,转变处要有棱角,收放处要有安排,最忌粗率;小口曲宜细腻,出字清真。若南曲腔多调缓,须于静处见长,北曲字多调促,须于巧处讨好。做腔的原则是:“字为主、唱为宾;字宜重、腔宜轻;字宜刚、腔宜柔。”

五、收韵:指正确的归韵方法。

六、换板:指某种情况下,须通过加板或撤板“以符定数”。度曲至此,应“将气势搬足,顺其自然节奏”方无拗折之患。

七、散板:指散唱的处理方法。形似散而神不散,全赖掌握好缓急轻重,恰到好处。所谓“有停顿,有连贯,有抑有扬,有伸有缩”。

八、擞声:指擞腔处理,须“起得有势、做得圆转、收得飘逸、自然入听。最忌不合尺度,含混不清,似有似无,令人莫辨”。

学曲六戒

指学习唱曲的六条戒律。语出清·王德晖、徐沅澄《顾误录》。

“六戒”为:

(一)不就所长:学曲须选择宜于自己嗓音的曲子练习。嗓音纯细,决不可学阔口牌子;嗓音洪亮,则不宜学生旦细曲。习曲者舍其所长,用其所短。是为首戒。

(二)手口不应:初学入门,宜以手拍板眼,口随音节。切忌自负口有尺寸,不屑于拍板眼,或虽拍板眼,而与口中所唱不合。如不能手口如一,最为误事。此为二戒。

(三)贪多不顺:一曲未熟,即学第二曲,或此套未完,又想新套。此为三戒。

(四)按谱自读:即自己持曲按读,不屑从师,以为不经口传心授,能无师自通。凡按谱自读者,终能合拍,也不过类乎背诵。尤其于曲情、字眼、节奏、口气,决不能尽善。是为四戒。

(五)不求尽善:虽能歌唱,却不解四声,莫辨阴阳,油腔滑调,俗伶别字,俱不更正,又拒绝别人纠正。是为五戒。

(六)自命不凡:自持嗓音动听,于别人之长处漠不关心,于自己之短处茫不自解,又喜卖弄,不能藏拙。此为六戒。

度曲十病

指十种不符合规范的唱曲方法。语出清·王德晖、徐沅澄《顾误录》。

度曲十病是:

一、方音:即演唱中夹入方言土音。

二、犯韵:指韵辙不正规,旁犯错乱。

三、截字:一字出口,未待收韵,即改变口形,致使单字唱成叠字。或者,工尺未完,收口太早,致使余下工尺,虽尚有音,已无字面。

四、破句:不按句法文理,误连误断,从而割裂词旨。

五、误收:出字虽准确,但信口收音,使人听去,不知何字。

六、不收:出字准确,但出而不收,使人听去,唯闻上半字,而无下半字。

七、烂腔:唱曲至刚劲处,棱角生硬;柔软处,又过于圆绵。均为过犹不及之疵。

八、包音:出字不清,腔又太重,字为音所包,听者闻其声,不闻其字。

九、尖团不分:指尖音、团音混淆。

十、阴阳含混:指四声的阴阳,尤其上声、去声的阴阳,辨别不清。

五难

语出明·魏良辅《曲律》。

指唱曲:开口难,出字难,过腔难,低难,转收入鼻音难。

三绝

语出明·魏良辅《曲律》。

字清为一绝;腔纯为二绝;板正为三绝。

两不杂

语出明·魏良辅《曲律》。南曲不可杂北腔,北曲不可杂南词,是为“两不杂”。

嘴劲

也称“口法”。是控制口腔发音器官,用来准确表达字声的工夫。也包括把握“五音”、“四呼”,驾驭收音、归韵、送气等方面的技巧。唱念时用以准确地咬字吐音和美化字声腔格。

喷口

演员在行腔(或念白)中,特别用力于字头,吐音如喷,故称。喷口是度曲的基本技巧之一,可使字音送远,遒劲有力。

气口

演员须根据唱腔的长短、节奏的疾徐等因素,正确选择吸气的时机。吸气有两种方式:“换气”和“偷气”,俗称作“气口”。至于何时换气、何时偷气,因人而异。准确把握气口,既可不使听者发觉,又能使唱腔圆润。

换气

吸气的一种方法。歌者有时为了着一处唱腔,预先利用行腔中吞吐字音的瞬间,抓住时机进行吸气,俗称“坐腔”。目的是为了充分作好“交代”的准备。至于何处换气,人各不同。

偷气

吸气的一种方法。歌者利用乐句本身若断若接的机会进行吸气,可以不着痕迹,故称。

膛音

俗称“小膛调”或“小阳调”,主要是指昆曲小生嗓音运用的技巧和发声方法。即唱曲时通过胸膛和口腔的共鸣作用发出的一种特别宽亮而和谐的混合嗓 (大小嗓结合)。其诀窍在于能提引丹田之气从肺腑中流出,使“音膛相会”,然后通过口腔、头腔的激荡而发出。有了膛音,能使声音具有弹性,从低到高都一样的丰富充实,特别是行腔时高低之间的过渡音能转换自如,不露痕迹,阴嗓宽而不尖,润而不涩;阳嗓亮而不弱,有水音,不枯竭。

昆腔于明万历年间(1573--1620)已流传到北方。清初,江苏的昆曲班社和艺人不断北上献技,清政府曾把昆曲称为“雅部”,搬演于内廷。乾隆、嘉庆(1736--1820)以后,被称为“花部”的秦腔、徽调、汉调相继进京,昆曲便逐渐衰落下来;至道光年间(1821--1850),民间已无纯粹的昆曲班社,艺人中一部分返回南方,一部分依附于徽班,与皮黄艺人合作,后来发展成为京剧中的“京昆”一派;另一部分则采取昆、弋(高腔)同班兼演的方式,向冀中、冀东一带发展,与当地民间艺人合流,逐渐形成北方昆曲这一支派。

同治(1862--1874)初年,醇亲王奕还,在府邸设立了一个兼唱昆、弋两腔的王府家班安庆班(后改名恩荣班)。光绪十六年(1890)醇亲王去世,恩荣班解散, 大部分艺人回到故乡,在家乡活动,并传授了大批青年子弟。

民国初期,虽然政局混乱,但北方昆曲亦有极大的发展。

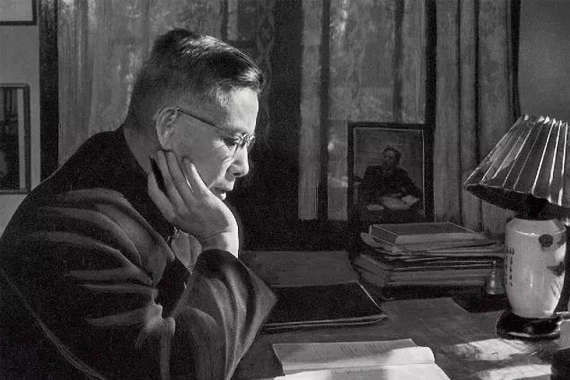

当时着名昆曲演员有王益友、朱益铮、郝振基等,仍然兼演昆弋两种剧目,但昆曲剧目已较弋腔为多。1917年,着名昆曲艺人侯益隆、马凤采、韩世昌等,组成荣庆社到京演出。演员中还有郭蓬莱、陶显庭、陈荣惠、朱小义等。以后王益友、郝振基、白云生、侯玉山、魏庆林等加入,阵容比较整齐。而且因荣庆社是专门演出昆曲,又受到曲学名家、北京大学教授吴梅、赵子敬等人的辅助,加以新闻界的宣传介绍,在社会上造成很大影响,韩世昌也获得很高的声誉。

1919年“五四运动”发生后,荣庆社曾南下到上海等地演出。之后,他们又以荣庆社和祥庆社的名义,间或在京、津、沪、宁,以及全国大中城市巡回演出。

1924年,日本因天皇加冕,特邀韩世昌等率荣庆社部分人员赴东京等地演出,随去的除原有人员外,又增加了侯永奎、马祥麟等青年演员。同年,白云生组成庆生社,在北京、天津、保定等地演出,曾得到京剧界的支持,与京剧艺术进行交流,扩大了昆曲的影响。

20年代末到30年代初,国内动乱,北方昆曲也一再遭受冲击,特别是1938年,天津发生大水灾,许多着名艺人如陶显庭、侯益隆等相继病死,使北方昆曲遭受严重损失。抗日战争胜利后,白云生约韩世昌、侯永奎、马祥麟、侯玉山、魏庆林、白玉珍、李凤云、侯丙武等到北京,再次组成庆生社,在吉祥、华乐等戏园演出,后因观众寥寥,生活无着,又被迫分散,有的转业另谋生路,有的与京剧合作演出,但终难挽回衰落的厄运,至建国前夕,北昆已奄奄一息。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。