-

无声电影 编辑

无声电影,或称“默片”,是指没有任何配音、配乐或与画面协调的声音的电影。默片非常依赖大量的身体动作和面部表情,好让观众知道和了解角色的内心思想。无声电影时期,诞生了一大批电影艺术大师,梅里爱、格里菲斯、卓别林、爱森斯坦、勒内·克莱尔、茂瑙等,他们在电影创作实践中已经积累和完善了一套成熟的影像蒙太奇艺术。

中文名:无声电影

别名:默片

代表人物:梅里爱、格里菲斯、卓别林等

英译:silent film

释义:没有任何配音、配乐或与画面协调的声音的电影

播放速度:一秒18格或更高的速度

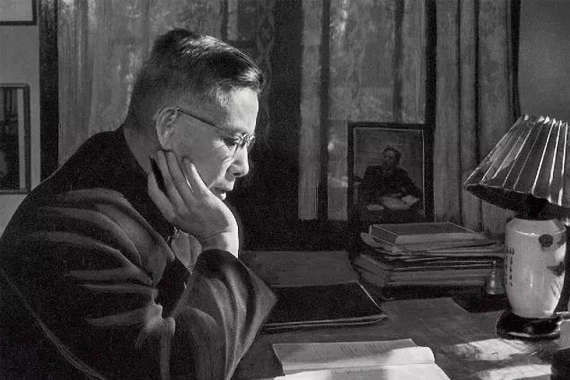

普林斯作品

电影放映员很多时候都把默片放得比它们的拍摄速度稍快一点。很多电影都以一秒18格或更高的速度播放,有些更快得像有声电影一般(每秒24格)。就算拍摄速度是一秒16格(常称无声速度),把35米厘的硝酸底片电影以这样的慢速播放,就会有相当大的机会引起火警。播片员通常会接到片商的速度指示,例如某几卷或镜头的播放速度,以配合音乐总监的配乐。有时电影院更会因应电影的受欢迎程度或每次放映的时段调整速度,好获得最大的利润。

无声电影的开端

无声电影,亦称“默片”,是对有声电影发明之前所有电影的统称。电影诞生之后,由于电影声音技术的局限,早期电影是有影像而无对白和声效的电影。为了解决这一局限,无声电影多采用单画面的字幕来表现重要对白和音效,故也称“默片”。有些院线在电影放映时,会在现场由音乐家根据剧情发展进行即兴伴奏。到了1920年代末,随着有声电影技术的发明,《唐磺》(1926)、《爵士歌王》等影片开始在部分地采用有声技术,使当时的观众非常震撼,无声影片注定要被有声电影淘汰。给默片的乐谱多是即兴创作的。可是当播放正片变得非常普遍时,由琴师﹑管弦乐师﹑指挥和戏院本身演奏的默片音乐,便汇集起来。1915年,格里菲斯的划时代大制作《一个国家的诞生》时,几乎所有的乐曲都是由J.C.比尔撰写的;由那时候开始,原创﹑专为该电影而写的乐谱就愈来愈普遍了。

在默片的高峰时期,电影制作是雇佣最多乐师的行业(至少在美国如此)。而有声电影的出现,加上当时正值大衰退时期,他们的生计受到非常严重的破坏。

很多国家的电影业界都尝试用其他方法把声音带入电影。在巴西,早期的电影配有清唱表演﹑小型歌剧,或有歌手在后台配合唇形唱歌。在日本,电影除了有现场音效,还有辩士(弁士),为电影作出现场的配音和评论。弁士成为了日本电影的重要元素,他们也为外国电影(大部份是美国电影)提供翻译。他们的受欢迎,是其中一个默片在1930年代仍在日本大行其道的原因。像卡尔戴维斯这一类的作曲家,就是专门为默片制作管弦配乐的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。