-

国家自然博物馆 编辑

国家自然博物馆(National Natural History Museum of China),原名中央自然博物馆、北京自然博物馆 ,位于北京市东城区天桥南大街126号 。博物馆于1959年1月对外开放,馆舍建筑面积达23246平方米,其中展厅9987.8平方米 ,年接待游客180万人次,是新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆。

国家自然博物馆藏品设有无脊椎动物、古爬行动物、恐龙公园、古哺乳动物、动物人类朋友、植物世界、人之由来、神奇的非洲等展厅。馆区珍稀标本数量在国内自然博物馆居首位,截止到2023年12月,藏品总数共计40.16万件 ,如世界上出现最早的有胎盘哺乳动物中华侏罗兽化石、复原全身羽毛颜色的赫氏近鸟龙化石、保存完整的“黄河象”化石等,是一座主要从事生物学、地质学、人类学等领域的收藏、研究、展览和科普等工作的自然博物馆。

2008年5月,国家自然博物馆入选国家文物局首批79家中国国家一级博物馆。 2022年3月30日,国家自然博物馆被中国科学技术协会命名为2021—2025年度第一批全国科普教育基地。

中文名:国家自然博物馆

外文名:National Natural History Museum of China

地理位置:北京市东城区天桥南大街126号

占地面积:23246 m²

类别:自然历史博物馆

投用时间:1959年1月

开放时间:每日9:00—17:00(16:30后停止入馆),周一例行闭馆(国家法定节假日除外)

门票价格:免费

馆藏精品:古生物、动物、植物和人类学等领域的标本

藏品数量:40.16万件

原名:北京自然博物馆、中央自然博物馆

现任馆长:孟庆金

年份 | 沿革事记 |

|---|---|

中央自然博物馆时期(1951—1961年) | |

1951年 | 3月,经中央宣传部文教委员会批准,中央文化部与中国科学院共同成立了中央自然博物馆筹备委员会,文化部丁西林副部长兼任主任委员,委员包括裴文中、郑作新、张春霖、胡先驌等人。 |

4月2日,中央自然博物馆筹备处正式成立,办公地点设在故宫博物院东华门内的文华殿、传心殿和清史馆,裴文中兼主任。由中央文化部和中国科学院共同发文向全国征集标本和展品,并从全国各地抽调业务与行政干部。当年,原文化部科普局所属的标本制作所和中央人民科学馆全部职工并入中央自然博物馆筹备处,并接收了南京博物院、中国科学院等机构的大批鸟类、珊瑚、植物和古脊椎动物化石等标本。 | |

1955年 | 天桥南大街场馆建设批准立项。计划建设分三期工程,即陈列楼、标本楼和办公楼,并确定在第一个五年计划期间建设陈列厅8000平方米。 |

1956年 | 10月,陈列楼在天桥南大街开工。 |

1958年 | 5月,陈列楼落成,由时任中国科学院院长郭沫若题写馆名。 |

8月,陈列楼完成搬迁工作,并陆续完成古生物、动物等基本陈列。 | |

1959年 | 1月,自然博物馆正式对外开放。 |

4月1日,中华人民共和国邮电部发行了自然博物馆纪念邮票1套2枚和首日封1枚。《人民画报》当年第4期用彩色整版向国内外作了重点介绍。“大跃进”期间中央自然博物馆筹备处与多所文化机构一同下放到北京市,隶属北京市文化局。 | |

北京自然博物馆时期(1962—2022年) | |

1962年 | 北京自然博物馆正式定名,古生物学家杨钟健教授任馆长。 |

1975年 | 北京自然博物馆划归北京市科技局。 |

1977年 | 人类陈列室正式对外开放。 |

1979年 | 古人类学家裴文中教授继任馆长。发起并筹备成立中国自然科学博物馆协会。 |

1982年 | 古生物学家周明镇教授接任馆长。 |

1984年 | 生态研究室在北京大兴南海子建立麋鹿生态实验中心,并在麋鹿引进工作圆满结束后独立为成为新的科研机构。 |

1985年 | 北京自然博物馆划归北京市科学技术研究院。 |

1992年 | 9月,由香港实业家田家炳先生捐资和北京市财政拨款建设的标本楼“田家炳楼”落成。 |

1998年 | 7月25日,北京自然博物馆聘任江泽慧教授为名誉馆长。 |

2002年 | 北京自然博物馆聘在陈列楼东南侧扩建0.55万平方米新楼。 |

2004年 | 2月,北京市科学技术研究院聘任李承森研究员担任北京自然博物馆馆长。 |

2008年 | 2月,北京市科学技术研究院任命孟庆金研究员担任北京自然博物馆馆长。 |

7月1日,北京自然博物馆正式对社会免费开放。 | |

2009年 | 北京自然博物馆在国内率先实现自然类藏品收藏常态化,并同时启动科普活动品牌化建设,例如“博物馆之夜”“小小讲解员”“实验乐翻天”“科学大讲堂”等科普品牌化建设措施。 |

2013年 | 10月,北京自然博物馆“恐龙公园”改造完成,对外开放。 |

2015年 | 10月,北京自然博物馆完成基本陈列“人之由来”改陈,对公众开放。 |

2018年 | 6月,北京自然博物馆完成基本陈列“植物世界”改陈,对公众开放。 |

2019年 | 3月,北京自然博物馆接收北京海关移交76件罚没化石及古生物制品。 |

7月,北京自然博物馆完成基本陈列“古哺乳动物”改陈,对公众开放。 | |

全年年度观众量达180万人次。 | |

2021年 | 6月,北京自然博物馆进选举产生第一届中共北京自然博物馆委员会。 |

12月,“云端自然”线上博物馆虚拟展厅向公众开放。 | |

2022年 | 7月,北京自然博物馆接收北京海关移交219件化石及生物类制品。北京自然博物馆事业发展基金会正式成立。 |

12月,北京自然博物馆馆藏标本总量增至37.22万件。 | |

国家自然博物馆时期(2023—至今) | |

2023年 | 1月,北京自然博物馆接收国家文物局划拨24件古生物化石及复仿制品。同月,北京自然博物馆更名为国家自然博物馆。 |

6月5日,国家自然博物馆正式揭牌,同时向社会公开征集标识设计方案。原北京自然博物馆馆长孟庆金成为国家自然博物馆的首任馆长。 | |

12月,接收国家文物局划拨化石等62件。国家自然博物馆馆藏标本总量增至40.16万件。 | |

2024年9月 | 国家自然博物馆新馆建设工程项目建议书(代可行性研究报告)获得北京市发展和改革委员会批复,经北京市政府审定,同意组织实施国家自然博物馆新馆建设工程。预计2024年9月底土护降开工,2025年4月主体工程开工,2029年10月试运营。 |

2024年10月 | 国家自然博物馆古爬行动物展厅闭门改陈。 |

参考资料: | |

综述

国家自然博物馆紧邻凉水河畔,规划用地5.77公顷,实际馆舍建筑面积23246平方米,其中展厅9987.8平方米,重点展示地质、古生物、古人类、动物、植物、海洋生物、人体、中医药、微生物和生态等内容;教育空间区316.66平方米;藏品库房区5501.84平方米;实验修复区352.2平方米;公共服务区1334平方米。 国家自然博物馆入口位于博物馆大门的南侧,出口位于博物馆大门的北侧方向,而主楼的正门则位于主楼的西侧,停车场位于博物馆主楼的西南方向。博物馆主楼一层有无脊椎动物厅、古爬行动物厅、恐龙公园、古哺乳动物厅、动物人类朋友展厅。二层有植物世界、人之由来、神奇的非洲展厅等。“田家炳楼”标本楼也藏有部分馆藏标本。

国家自然博物馆门头

主要展厅

植物世界展厅

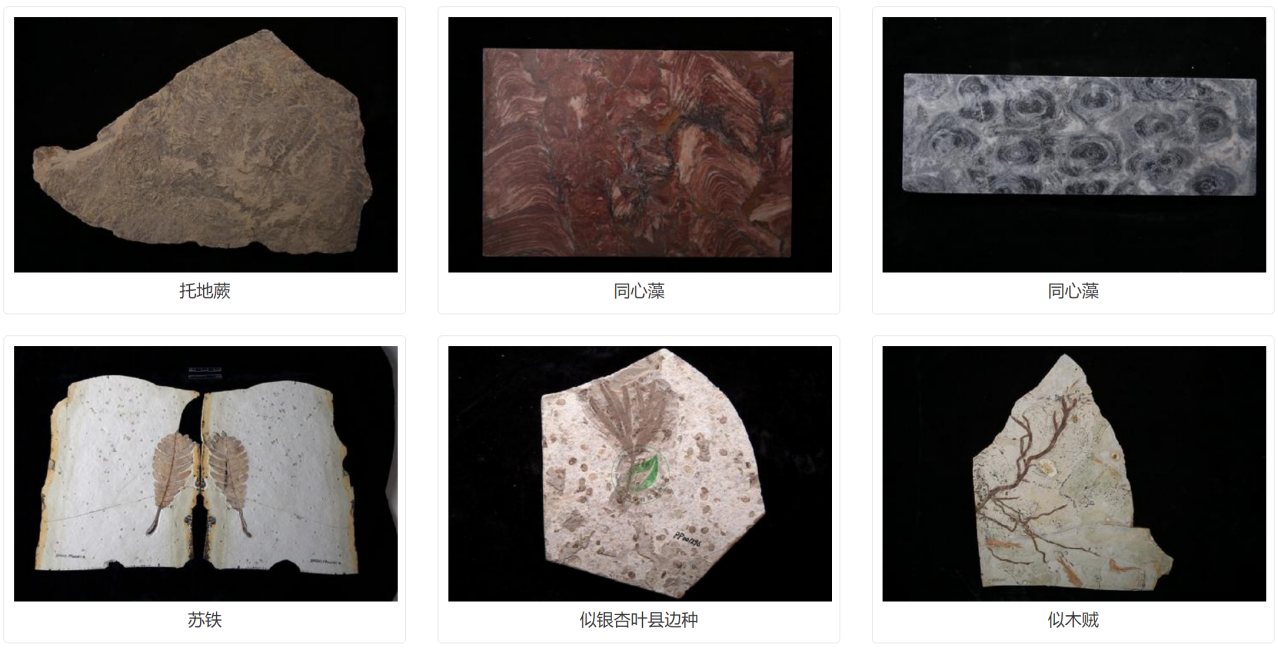

“植物世界”厅是国家自然博物馆四大经典常设展厅之一。展厅位于展楼二楼北侧,展览面积850余平方米,展出的植物化石和各类现代植物标本多达1200余件。三个展厅分设“植物演化”“被子植物的繁盛与适应”和“植物与人类”三部分。展览以大量的植物化石标本、植物科学复原图、植物复原景观和各类现代植物标本等全面系统地介绍了植物从其诞生开始,从低等植物至高等植物不断繁盛的演化过程,以及植物在人类生产生活中的重要地位和作用。

“植物演化”厅以时间为轴线,从地球诞生开始,依次介绍了蓝细菌、内共生学说、藻类植物、苔藓植物、裸蕨类植物、楔叶类植物、真蕨类植物、前裸子植物、种子蕨、苏铁类植物、银杏类植物、松柏类植物、买麻藤类植物和被子植物。“被子植物的繁盛与适应”展厅分设两个部分:第一部分讲述了繁盛被子植物,分别展示了形态各异的叶、绚丽多彩的花和千奇百怪的果实/种子三个单元;第二个部分讲述了与其生存环境相适应的各类被子植物,选取了六种植被类型中的植物展出,包括热带雨林植物、红树林植物、荒漠植物、高寒植物、食虫植物和寄生植物。“植物与人类”展厅分为两个部分。外围墙面是第一部分,展示与人们的物质文明相关的植物内容,包括食用植物、药用植物、油料植物、纤维植物、香料植物、染料植物和其他具有重要经济价值植物共七个单元。展厅中央区域是本展厅的第二部分,展示了五十多个国家的国花,还展示了中国云南西双版纳地区傣族的贝叶经实物。

植物世界恐龙公园展厅

“恐龙公园”厅中展出了二十余只活灵活现的中生代古爬行动物复原模型,包括恐龙、翼龙以及坚喙蜥等古爬行动物,分别代表了从三叠纪晚期到白垩纪晚期不同时期的恐龙世界的面貌。这些模型除了摇头摆尾、张牙舞爪、吼叫嘶鸣等传统动作之外,还特别增加了眨眼、喘气等细节动作,使它们更加栩栩如生。在“恐龙公园”厅中观众可亲眼目睹:“庞大的峨眉龙躲在树林中,高抬着长长的脖子,够吃蕨类植物树顶端的嫩枝;一只小小的盐都龙,受到了食肉恐龙的威胁,钻到峨眉龙的肚子底下躲避危险;尽管地面危机四伏,天空上的翼龙在空中滑翔;马门溪龙动着蟒蛇一样的脖子,极力想发出叫声;更有凶猛的永川龙虎视眈眈地盯着巨大峨眉龙,伺机把它们作为美食;两只恐爪龙合力围攻一只甲龙,甲龙凭借身上的重甲,对贪婪的恐爪龙不理不睬”。在恐龙发掘现场,观众可以看到化石挖掘现场,见到化石埋藏在岩石中的状况。而“热河生物群”和“恐龙时代海洋”两处幻象展示了恐龙时代海洋中的庞然大物。

恐龙公园古哺乳动物展厅

“古哺乳动物”展厅整体色调采用了米黄色系,选用该色系是源于古哺乳动物化石原始埋藏地层中岩石的颜色。展览入口处序厅的主题展标的设计理念选择了新生代具有代表性的剑齿虎捕食大唇犀的造型,通过骨架的形式再现了古哺乳动物繁盛时期的典型生活场景。展览中采用斗折曲线渐至开放式的场景,通过古哺乳动物的时代演化作为展示顺序,还依据中生代小型哺乳动物化石证据,通过3D打印技术复原了馆藏的9种小型古哺乳动物的圆雕模型,同时,辅以互动滑屏多媒体表现形式,使板状的模式标本更加直观、立体呈现出来,帮助观众更深刻认识和了解展陈,享受更好的参观体验。该厅在平面布局中,将古哺乳动物标本依照展览内容科学划分,并进行分区设置。同时,小型标本采用展龛、通柜等形式进行陈列展示。而第四纪动物的猛犸象、野牛、披毛犀等大型骨架标本则分置于两组开放式景观中,配合相应时期古哺乳动物生活场景复原背景画,由远及近,相互融合,给予观众身临其境之感。

“古哺乳动物”展厅面积480平方米,较之改陈前的展览,化石标本数量增多,共展出了108件展品,展出了古哺乳动物演化支系的大部分代表动物。第一部分中生代哺乳动物演化,第二部分新生代哺乳动物发展与繁荣,第三部分第四纪哺乳动物专题,第四部分为灵长类演化,突出展示了占祥上猿标本。重要标本有侏罗兽、翔齿兽、阶齿兽、剑齿虎、巨鬣狗、三趾马、黄河象、猛犸象、巨犀、和政羊等等。其中展出的恐龙灭绝后地球上同期最大的哺乳动物阶齿兽的复原图和骨骼标本;庞大的象类家族高4米长8米的黄河象、铲齿象等化石标本是原有展厅的特色之一。除馆藏特色标本外,展厅中详细介绍了中生代哺乳动物的特征,哺乳动物与爬行动物特征比较,多样的中生代的哺乳动物等。其中包括贼兽类、柱齿兽类、对齿兽类、真三尖齿兽类、多瘤齿兽类、原兽类及其近亲、后兽类、祖先真兽类、白垩纪的真兽类等。同时,本次展览中还更新了关于古哺乳动物研究的最近科研进展。该展厅的主旨是哺乳动物是脊椎动物中最高等的类型,也是与人类关系最密切的一个类群。人类通过系统地了解古哺乳动物的起源和发展,将有助于认知发生在地质历史时期哺乳动物多样性演化,以及与地球环境的依存关系。

古哺乳动物厅古爬行动物展厅

古爬行动物厅向观众展示了生物界两亿多年前的景观,并以总鳍鱼、鱼石螈、蚓螈和异齿龙为代表,演示了脊椎动物从水域向陆地发展的复杂过程。大厅中央展示了栩栩如生的恐龙骨架群,如中国人发现的第一条恐龙—许氏禄丰龙,体长达26米的井研马门溪龙,背上布满剑板的沱江龙,威风凛凛的永川龙,展翅翱翔的翼龙,称霸海洋的鱼龙。展厅中的多媒体电脑可以让观众欣赏到恐龙的原始埋藏状态,从模拟地层演示中体会到地球沧海变良田式的重大地质变化过程。

古爬行动物厅

“无脊椎动物的繁荣”展厅

“无脊椎动物的繁荣”展厅重点讲述了“化石形成”“生命起源”“寒武纪大爆发”“无脊椎动物繁荣”等生物发展史上的重大事件,清晰地展示了从原核生物到真核生物,从单细胞的原生动物到多细胞的后生动物,又历经二胚层阶段、三胚层阶段最后到脊椎动物起源的生命进化历程。除了展示精美化石,该展厅还使用了高科技的声光电技术再现亿万年前的远古世界:地层褶皱展现地壳运动的威力;多媒体动画讲述《化石的形成》;米勒实验如何解释“生命的起源”;互动展项则演示了叠层石如何“生产”地球生物赖以存在存活的氧气;水母则再现了5.8亿年前埃迪卡拉动物群的繁荣景象;放大镜灯箱使米粒大小的澄江动物群化石放大呈现;无脊椎动物的繁荣”展厅主旨和目的是让参观者可以直观地感受到远古生物的神奇。

“无脊椎动物的繁荣”展厅“动物—人类的朋友”展厅

“动物—人类的朋友”展厅以进化论为主线,展示了动物由简单到复杂、由低等到高等的进化过程,以及在相应的生态环境下,各类动物生存的真实景观。共展出数百件体型各异、姿态优美的馆藏珍贵动物标本,在面积800平米的动物展厅内,陈列中的动物标本再现了其生前应有的姿态和容貌,其中不仅包括国家一、二类保护动物,而且还有许多国外提供的部分珍贵标本。展览还设计了许多互动参与项目,观众可通过各种趣味游戏了解更多动物知识,以及动物为人类的生存和发展作出的贡献,如:人类的衣食住行、建筑仿生、文化创意、宗教信仰等,彰显动物与人类的依存关系。该展厅的主旨无疑是提示人们懂得“善待动物就是善待人类自己”,爱护和保护动物是人类责无旁贷的义务。

人类的朋友展厅

“神奇的非洲”展厅

“神奇的非洲”展厅以世界轮椅基金会创始人、主席、中国残疾人福利基金会理事,美国肯尼斯·贝林先生捐赠的非洲珍贵动物标本为基础,还原了野生动物赖以生存的生境,并结合中英文图板和各种新奇的现代化展示技术手段,准确、科学地将非洲大陆最具代表性的野生动物栩栩如生地再现于观众面前,充分地展现了非洲大陆的神奇。

“神奇的非洲”展厅的展览采用360度环形全景画展示技术,地面地形与背景画的自然衔接展现无限透视的原野效果,配合开放式动物景观这一新颖的展示方法,向观众展示恢宏震撼的非洲原野。在西耳厅,观众可以通过“触摸”地球表面的陆地来了解各大洲的动物;通过古长颈鹿和现代长颈鹿两个标本的脖子的鲜明对比,了解长颈鹿脖子变长的秘密;通过狮子捕猎的场景让观众感受非洲原野的弱肉强食的生存大战。在马赛人的展厅里,观众可以瞭望马赛人的村庄,走进马赛人的茅草屋,感受马赛人的生活气息,近距离的与马赛人观望。

神奇的非洲“人之由来”古人类展厅

“人之由来”古人类展览厅是国家自然博物馆四大基本陈列厅之一。展览主要从观众所关心的“我们是谁和我们从哪里来”两个问题来设计展览内容。为了更清晰的展示这两个问题,展厅又分设“认识你自己”和“现代人之由来”两个子展厅。在“认识你自己”子展厅中,展览从“作为个体的人之由来”“人对自身来源的探索”“人是动物”“人是特殊的动物”和“作为特殊动物的人之由来”五个方面与观众进行交流与探讨。在“现代人之由来”子展厅部分,展览则讲述了从“托曼”至现代700万年间发生的故事。

古人类展览厅展览标本数量约为160余件,包括用以说明人类在自然界中位置的现生动物标本、距今一两千万年以前的人类可能的祖先—古猿代表、从地猿到现代人历经700万年间曾出现过的各个阶段的人类代表以及这些代表所制作的石器和所创造的文化艺术等。在此展览中,许多著名的古人类化石将与观众见面,其中包括极为罕见保存下来的生活在距今320万年前的“露西”、160万年前的“纳里奥托姆男孩儿”和6万年前的“尼安德特人”骨架。“人之由来”是一个集图板、标本、多媒体、景观、投影及幻影成像等多种手段阐释所探讨内容的展览,每一种展示手段都蕴含着丰富的信息,是对科学发现及科研成果的体现。

人之由来综述

国家自然博物馆藏品总数共计40余万件 ,珍稀标本数量在国内自然博物馆居首位,如世界上出现最早的有胎盘哺乳动物中华侏罗兽化石、复原全身羽毛颜色的赫氏近鸟龙化石、保存完整的“黄河象”化石等。在常规展览之外,国家自然博物馆还不定期的推出各种各样的临时主题展览,例如“猛犸象”“达·芬奇科技”“人体的奥秘”以及连续十几年推出的“动物生肖”展览等。国家自然博物馆其精心策划的专业展览曾多次走出国门,“中国恐龙展”曾先后在新加坡、日本、瑞典、芬兰、美国、澳大利亚、新西兰、荷兰、意大利、新喀里多尼亚等许多国家和地区展出。

重要标本

标本名称 | 标本介绍 | 标本相关图片 |

|---|---|---|

中华侏罗兽 | 中华侏罗兽发现于中国辽宁省建昌县玲珑塔地区1.6亿年前的晚侏罗世。这块化石里有某种动物的不完整头骨、部分头后骨骼、完整的前肢骨骼,还有毛发等软体组织印痕。根据它的前肢结构及牙齿特征,科学家判断它具有攀爬能力,可能靠捕虫为生。科学家研究认为,中华侏罗兽体形很小,身长仅10厘米左右,体重可能只有10克。从细长的手指指节推测它应该会爬树,大部分时间待在树上,以躲避食肉恐龙的攻击。国家自然博物馆展厅里陈列着中华侏罗兽标本复制品和3D打印的中华侏罗兽复原模型。 | |

矛尾鱼 | 这条矛尾鱼标本是科摩罗总统访华时赠送给江泽民主席的礼物,于1997年转交国家自然博物馆(时为北京自然博物馆)保存。这条矛尾鱼标本曾经在上海世博会展出过。 | |

攀援灵巧柱齿兽 | 攀援灵巧柱齿兽2011年发现于内蒙古宁城的中侏罗系道虎沟化石产地,生活在距今1.65亿年前。它的体型很小,全长不过14厘米,体重约27克。它的指头比较修长,和当下善于攀爬的动物的趾节比例类似;它的踝关节非常灵活,可以进行大幅度的转动,这些特征说明它很可能是一个攀爬树木的高手。攀援灵巧柱齿兽是所有具有攀援能力的中生代哺乳动物中最原始的一种。国家自然博物馆馆长孟庆金、中国地质科学院地质研究所季强和美国芝加哥大学罗哲西等组成的研究团队在2015年《科学》杂志上发表了相关研究成果。 | |

圣贤孔子鸟 | 1993年的中国辽宁,一名叫杨雨山的当地村民在北票市郊的四合屯劳作时,无意间发掘出了一些零碎的动物骨骼化石(后经辨认主要是颅骨和前肢),而后这些标本被送交到博物馆保存。随后在1995年,经中国著名古鸟类学家侯连海带领团队进行了系统性的研究,最终确认这些遗骸属于一种原始的鸟类,并正式将其模式种命名为“圣贤孔子鸟”。孔子鸟属是一种处于演化基干阶段的早期鸟类。古生物学家推断它们可能和部分现代涉禽一样栖息在食物丰饶、水源充足的淡水湖岸湿地。 | |

顾氏小盗龙 | 馆内展出有顾氏小盗龙化石标本及其复原模型。标本发现于中国辽宁建昌,生存年代为约1.2亿年前。顾氏小盗龙是已知发现最早的具有色素色的小型兽脚类恐龙。古生物学家研究发现,顾氏小盗龙具有的羽毛结构和功能已经能够让恐龙告别陆地,开启“飞翔模式”。 | |

参考资料: | ||

藏品赏析

古植物类相关化石标本

古无脊椎类相关化石标本

古鱼类相关化石标本

古爬行类相关化石标本

古哺乳类相关化石标本

古人类相关化石标本

植物标本

鸟类标本

矿石标本

昆虫标本

兽类标本

鱼类标本

两爬类标本

无脊椎动物标本

藏品赏析参考资料:

馆区活动

综述

国家自然博物馆除了展厅解说、小小讲解员培训班、赛先生来了等常设活动之外,节假日及寒暑假会特别策划推出特色讲解、研学、博物馆之夜等科普教育活动。“探索角”常年开展实验乐翻天、自然学堂等活动,鼓励少年儿童动手动脑培养对自然科学的兴趣。

常设活动

活动名称 | 活动介绍 |

|---|---|

实验乐翻天 | 以动手做实验为主要学习方式的探究类活动。借助实验操作获取实验现象,联系生活经验和已有认知形成分析和解释,在活动中了解探究方法、掌握实验技能、提高动手能力,以开阔青少年的视野、增长见识、培养对自然科学的认识。适合对象:7—14岁年龄段。 |

自然学堂 | 借助标本、模型、视频、图片等资料,解释、拓展和延伸博物馆的展览展示内容。活动在科普教师引领下,通过观察、比较、分类、归纳、分析、综合、概括等方法获取和处理信息,发现自然界的性质和规律,提高青少年的自然科学兴趣和素养。适合对象:7—14岁年龄段。 |

赛先生来了! | 赛先生(Mr.Science)利用展厅展示、标本等资源,结合馆藏标本、模型以及图片等其他手段设计讲解内容,让观众对某一方面专业知识或话题作较为全面、深入的了解,并能够通过触摸、观察、与讲解人员言语肢体互动等方式更加直观地对科学知识有更切身的了解和感知。适合对象:6—12岁年龄段。 |

小小讲解员培训班 | 利用自然博物馆展品和展示资源开展的语言艺术与自然科学知识相结合的系统培训。活动基于少年儿童对动植物、古生物的兴趣设定表达内容,注重表达能力的培养,以职业体验的形式在博物馆的真实情境中提高口语表达能力和公众服务意识,累积时长后可获取志愿者认证服务社会。适合对象:7—14岁年龄段。 |

小小研究生 | 科学家的工作是对自然、生命、环境、现象及其性质进行重现与认识、探索与实践。活动将科学家的工作转化为受众以学习为目的的科学探究实践,通过选题、提出假设、制定计划、开展研究、形成结论和撰写论文,围绕一个问题开展的长时程、连续性探究工作,过程中体味科学研究的辛苦与乐趣。适合对象:10—14岁年龄段。 |

参考资料: | |

特色活动

活动名称 | 活动介绍 |

|---|---|

博物馆之夜 | “博物馆之夜”活动自2006年创办已连续举办十多年,活动形式有夜间延时参观、夜宿、大型主题表演、灯光秀等,活动主题有亚洲之夜、非洲之夜、一带一路、丝路之夜、绿地球、跨年夜等,已成为博物馆品牌活动之一。自2020年开始,该活动形式主要为暑期连续一周每晚举办丰富多样的各类型展厅活动。包括学习单答题、业界专家等组成的讲解团队提供专业解说、专题分享与对话,以及各主题的绘画制作手工等教育活动。适合对象:各年龄段公众。2024年8月1日,国家自然博物馆启动为期一个月的2024年“博物馆之夜”活动,活动内容丰富多彩,包括自然主题非遗彩灯展、“远古剑客——自贡侏罗纪恐龙特展”等11项特色活动。 |

环球自然日 | 由环球健康与教育基金会于2012年在中国发起的一项公益性科普教育活动项目,旨在激发中小学生的自然科学学习兴趣,并提高其研究、分析和交往能力。项目围绕学生发展核心素养,突出社会属性,以科学表达的方式、内容和媒介三方面为核心,构建环球自然日的规则、架构和评价体系,满足社会性综合实践活动的基本原则,打造未成年人为主体的科技实践活动最后一千米。活动对象:7—18岁适龄学生。 |

参考资料: | |

特色活动

博物馆之夜网络科普

国家自然博物馆会不定期在官网开展自然相关的科普创作讲解。

科普创作名称 |

|---|

莫知我哀—罂粟植物标本的告白 |

年逾期颐,仍是少年—鼠掌老鹳草植物标本的告白 |

化石解语者—我与古蝉的故事 |

大雪|“鹖鴠”,怎么念? |

说说北京的蚂蚱 |

《诗经》中的“椒”为何物? |

参考资料: |

学术研究

综述

国家自然博物馆主要面向古生物学、动物学、植物学、生态学、地质学、古人类学等基础学科开展野外科考、科研和博物馆学研究,在古生物研究领域取得多项重要成果,在国际学术期刊Nature和Science累计发表论文十余篇,并与国内外相关科研院所、高校、博物馆等百余家机构建立合作关系;在国内野生动物保护区、化石产地建立数十个科研科普基地,承担国家863计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金等科研项目百余项。

科研项目

科研项目名称 |

|---|

京津冀近海环亚胺毒素的时空分布、迁移及溯源研究 |

北京地区含毒蝇碱大型真菌的物种多样性及毒素含量分析 |

苏皖地区早三叠世牙形动物囗咽器官三维重建研究及动态可视化展示 |

北京松山甲螨多样性调查 |

肉苁蓉种质资源评价及药食同源系列产品开发 |

福建上杭恐龙足迹化石产地化石鉴定与对比研究 |

鄂西中侏罗世三列齿兽类及其生活环境研究 |

闽西南早白垩世中—基性火山岩年代学、成因及其构造意义 |

中国基干蜥脚型类恐龙头后骨骼的特征演化研究 |

中生代廓羽盗龙类腕部形态演化及其功能研究 |

参考资料: |

科研论文

论文名称 |

|---|

自然博物馆在中国近海凯伦藻多样性研究方面取得新进展 |

中国内蒙古九龙山组蜚蠊目小蠊科化石研究 |

南海Takayama acrotrocha甲藻的鉴定与修订 |

云南曲靖下泥盆统桂家屯组一种新的工蕨类植物及栖生的微螺虫 |

西南三江金厂河矽卡岩型多金属矿床铁同位素分馏机制及其对成矿物质来源的制约 |

成年雄性海南长臂猿肠道微生物群落组成的宏基因组学分析 |

百色盆地六林岭旧石器遗址试掘报告 |

2019年秦皇岛海域海洋卡盾藻赤潮与理化因子关系研究 |

参考资料: |

出版物

出版物名称 | 作者、编者及参编 |

|---|---|

《自然科学博物馆志愿服务研究》 | 编者:李莉、马立伟 |

《浙江昆虫志》(第九卷) | 参编:李竹 |

《中国中药资源大典》宁夏卷 | 参编:沈亮 |

《初识北京的自然生态与环境》 | 参编:常凌小 |

《北京常见植物花粉图鉴》 | 参编:徐景先 |

《生命之美》 | 作者:苗雨雁、程晓、张玮、应莺、李西娅 |

《中国药用植物志》(第二卷) | 参编:毕海燕 |

《科普期刊编辑艺术》 | 编者:苗雨雁 |

《剥制师装备手册—动物标本制作工具》韩蒙燕著 | 编者:韩蒙燕 |

中国生物物种名录第二卷动物昆虫(V) | |

参考资料: | |

合作交流

发生年份 | 相关对外合作交流事记 |

|---|---|

1977年 | 北京自然博物馆引进“澳大利亚特有动物(标本)展”。 |

1986年 | 北京自然博物馆在新加坡举办“中国恐龙展”,其后又受邀到韩国、瑞典等多国巡展。 |

2009年 | 北京自然博物馆与俄罗斯联邦萨哈共和国联合举办“猛犸象”展览,与美国纽约自然博物馆、英国国家博物馆等联合举办“达尔文”展览。 |

2010年 | 11月,北京自然博物馆首次承办国际博物馆协会(ICOM)第22届大会自然史专业委员会年会,主题为“生物多样性与气候变化—多元文化的探索”。 |

2020年 | 12月,北京自然博物馆与中国科学院自动化研究所签署框架合作协议。 |

2021年 | 11月,北京自然博物馆主办“国际自然历史博物馆的发展趋势及挑战”研讨会。 |

12月,承办2021“一带一路”科普场馆发展国际研讨会暨2021世界公众科学素质促进大会专题论坛首场分论坛。 | |

2022年 | 6月,北京自然博物馆与中国科学院地质与地球物理研究所签署战略合作框架协议。同月,与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所签署战略合作框架协议。 |

9月,北京自然博物馆在第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会期间联合承办“融合·创新—促进博物馆高质量发展”学术研讨会。同月,与中国科学院南京地质古生物研究所签署战略合作框架协议。 | |

2023年 | 5月,北京自然博物馆承办“科技创新与自然博物馆可持续发展”论坛,为首场中关村论坛博物馆类平行论坛。 |

9月,国家自然博物馆在香港科学馆合作举办“灭绝·新生”古生物展览。 | |

参考资料: | |

发生年份 | 相关荣誉获得事记 |

|---|---|

2008年 | 3月,北京自然博物馆入选北京市33座免费开放博物馆。 |

4月,入选北京市首批科普教育基地、科普研发基地和科普传媒基地。 | |

5月,北京自然博物馆入选国家文物局首批79家国家一级博物馆。 | |

2012年 | 5月,北京自然博物馆在国家一级博物馆2010年度运行评估中全国博物馆中排名第十一,在北京名列第三,在自然科技领域名列第一。 |

2014年 | 1月,北京自然博物馆荣获“2013年度优秀全国科普教育基地”荣誉称号。 |

2016年 | 9月,北京自然博物馆入选“首批中国20世纪建筑遗产”名录。 |

2017年 | 北京自然博物馆“侏罗纪滑翔哺乳形类动物的新发现”获评“2017年度中国古生物学十大进展”。 |

2020年 | 4月,北京自然博物馆入选北京市首批新时代文明实践基地名单。 |

8月,北京自然博物馆获评首批首都科普主题研学基地。 | |

2021年 | 11月,北京自然博物馆与台湾自然科学博物馆合作的“热河生物群特展”荣获“2020年度全国地质古生物科普十大进展”奖项。 |

2022年 | 2月11日,北京自然博物馆入选2022年北京市科普基地拟命名名单。 |

3月30日,北京自然博物馆被中国科学技术协会命名为2021—2025年度第一批全国科普教育基地,有效期至2025年。 | |

11月,博物馆原创展览“生命之美”荣获“2021年度北京市博物馆优秀展览奖”。 | |

2023年 | 1月,博物馆入选2022年度全国热搜博物馆百强榜单。 |

参考资料: | |

国家自然博物馆是新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆,馆内陈列的展品涵盖古生物、动物、植物和人类学等领域以生物进化为主线,展示了生物多样性与环境的关系,构筑了一个地球上生命发生、发展的全景图。国家自然博物馆是中国国家保护、研究、收藏、阐释和展示自然物以及人类社会发展过程中具有历史、科学和艺术价值自然遗产的集中体现,具有一定的科普教育意义和研究价值。

国家自然博物馆拥有世界各国友好人士赠送给中国国家领导人的部分礼品标本,如科摩罗总统访华时赠送给江泽民同志的珍贵的拉蒂迈鱼标本、早年越南胡志明主席送给毛泽东同志的亚洲象标本、朱德同志转送的鳄鱼标本等各类礼品标本。其中比较珍贵的还有新西兰坎特伯雷国家博物馆赠送中国的恐鸟骨骼标本,这种地球上巨大的鸟已经于1885年在地球上灭绝,而这件标本也是保存在中国的唯一的恐鸟骨骼标本。以上这些标本不仅具有相应较高的自然标本研究价值,也是中外友好交流的见证。

地理位置

国家自然博物馆位于北京市东城区天桥南大街126号。

国家自然博物馆

开放时间

开放时间为每日9:00—17:00(16:30后停止入馆),周一例行闭馆(国家法定节假日除外)。预约参观时间分为9:00—11:00、11:00—14:00、14:00—17:00三个时段。

门票价格

免费开放。

参观须知

1、在开放时间内持本人有效身份证件入馆参观各免费展览。

2、入馆请需接受安全检查,各类禁限带物品及宠物无法带入场馆。

3、禁止醉酒者、限制行为能力者、衣履不整者入馆。

4、幼童、高龄老人、行动不便者须由成年人看护入馆。

5、参观时不得大声喧哗,并请将手机设置为静音以免影响他人参观。

6、观众不得使用馆内工作电源。

7、观众不得翻越围挡护栏触摸展品。

8、展厅内请勿饮食、吸烟、随意丢弃杂物,需自觉维护环境卫生。

9、场馆内请勿奔跑、追逐、打闹、攀爬、躺卧。

10、场馆内请勿使用儿童滑板车、平衡车、轮滑等代步工具。

11、在允许拍照的展区也请勿使用闪光灯、自拍杆和三脚架。

12、需听从博物馆馆方工作人员引导,保持参观秩序和良好的参观环境;如遇博物馆重大或临时性活动,须遵从博物馆馆方安排;如遇各类突发事件,需服从馆方工作人员指挥。

展馆服务

讲解服务

1、语音导览:博物馆提供自助语音导览设备,供观众租借。语音导览提供中、英、日、韩四种语言。观众可在大厅自助语音导览设备上租用。

2、展厅讲解:博物馆安排专职讲解员及志愿者讲解员在开放日为观众提供中文免费讲解服务,讲解时间和展厅当天将通过馆内广播告知,需以当天信息为准。

便民服务

1、免费轮椅租借,如需使用请到咨询台租用。

2、博物馆提供母婴关爱室,具体使用事项请前往咨询台办理。

3、咨询台提供广播寻人、失物招领及简单应急外伤用品,如需帮助请联系馆内工作人员。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。