-

太史桥 编辑

太史桥,位于陕西省西安市户县西关村的涝河之上,今俗称西桥。明世宗嘉靖二十一年(1542年),邑人渼陂王九思倡议并主持修建。

太史桥桥长82.80米,宽8.25米。按碑记载桥高应为5.30米,洞高应为4米,但因沙泥淤塞,河床上升,今露出之墩至栏墙上沿,仅4.25米。桥中洞高2.80米,西端洞2.10米,洞宽不等,中间洞4.18米。桥体正中有石龙,龙头向南,龙尾向北,分别伸出近1米。东西两头原各有石狮一尊,现仅存一尊,已移人大观楼下保存。从东第五洞起各洞两侧洞楣上刻有狮、龙、马、鹤、凤、麒等形象和花纹图案的浮雕23块。太史桥是后人为纪念明代著名文学家、戏曲家王九思而修建,具有浓厚的历史纪念意义。

1992年4月20日,太史桥被陕西省人民政府公布为第三批省级重点文物保护单位。

中文名:太史桥

地理位置:陕西省西安市户县西关村的涝河之上

所处时代:明代

保护级别:陕西省第三批省级重点文物保护单位

明世宗嘉靖二十一年(1542年),邑人渼陂王九思倡议并主持修建。

明嘉靖年间建起至清康熙四十四年间共进行过四次维修,光绪中叶,邑侯刘少芸曾筹金派人修葺。

民国十年(1921年),山洪暴发,冲毁两洞桥孔,时邑绅王廷瑞督工重修。

民国十一年(1922年),完工。

1977年,涝河治理之后,河道西迁,公路北移,今桥留存。

太史桥中间南略拱出。共十洞,东西两端略低,洞与洞之间原有分水石,现已被拆除。桥体紧固,基本完好,仅东西两端与土路相接处之桥墩,石条陷落,略有损坏。

太史桥桥长82.80米,宽8.25米。按碑记载桥高应为5.30米,洞高应为4米,但因沙泥淤塞,河床上升,今露出之墩至栏墙上沿,仅4.25米。桥中洞高2.80米,西端洞2.10米,洞宽不等,中间洞4.18米。桥体正中有石龙,龙头向南,龙尾向北,分别伸出近1米。东西两头原各有石狮一尊,现仅存一尊,已移人大观楼下保存。从东第五洞起各洞两侧洞楣上刻有狮、龙、马、鹤、凤、麒等形象和花纹图案的浮雕23块。

太史桥石龙

石龙,龙头向南,龙尾向北,分别伸出近1米。东西两头原各有石狮一尊,现仅存一尊,已移人大观楼下保存。

石碑

石碑立于涝河桥头。碑文表彰王九思不顾年老体弱,率众建桥的功绩。

相关传说

太史桥建于明嘉靖初年,由邑人王九思倡导主持修建。王九思家居鄠县北街,与涝河(古河道)近在咫尺,几乎每日在河边散步。他看见滔滔涝河竟无一桥,周鄠两县两岸人员来往受阻,遂萌发宏愿:修建一座涝河石桥。明嘉靖二十一年(1542),已经76岁的王九思,利用自己的威望,倡议乡里修建涝河桥。这一天,王九思置酒,召集众乡绅,还邀请邻近周至县的乡绅,几十人聚在一起,商量修桥之事。众人都说,王太史不顾年高体弱,热心家乡冷暖,我等小辈焉敢不从!

是年十月秋收已毕,众人在涝峪深山采集石料,用大车运回西关涝河边,再由多名石匠精心锻凿,做成石条。正当修桥紧锣密鼓之时,年后适逢陕西修建灞河桥,向鄠县摊派很多民夫。王九思斗胆,写呈子派人送给陕西巡抚赵廷瑞,申明:此间若鄠县派人去修灞河桥,则修涝河桥将告吹。赵巡抚(濮阳人,后任兵部尚书)也是一个贤臣,忠国爱民,廉洁奉公,仗义执言,豁达知礼,看了王九思的呈子,觉得王九思的话有道理,便破例免了鄠县的夫役。鄠县人听到此喜讯,非常兴奋,踊跃参加修桥,工程进展很快。至翌年五月,涝河石桥修成。因王九思曾任翰林院史官,人称“王太史”,为纪念王九思建桥的功德,桥取名太史桥。

相关人物

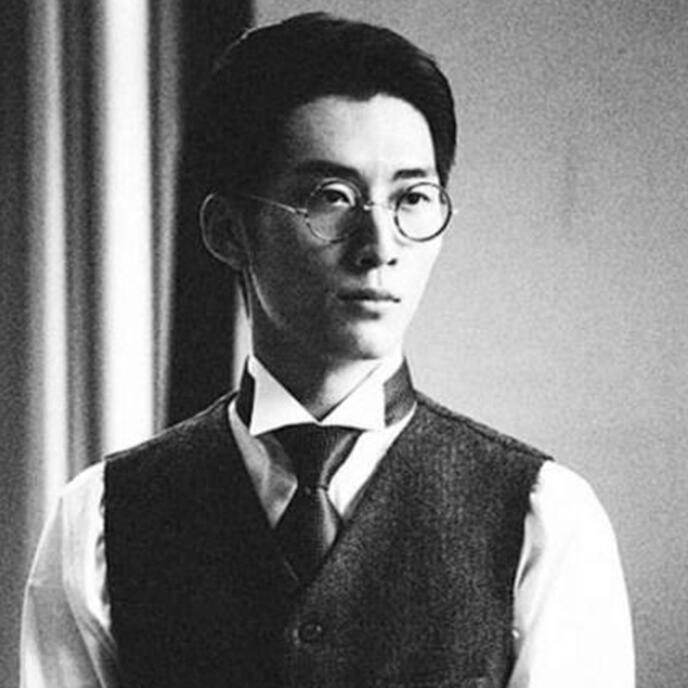

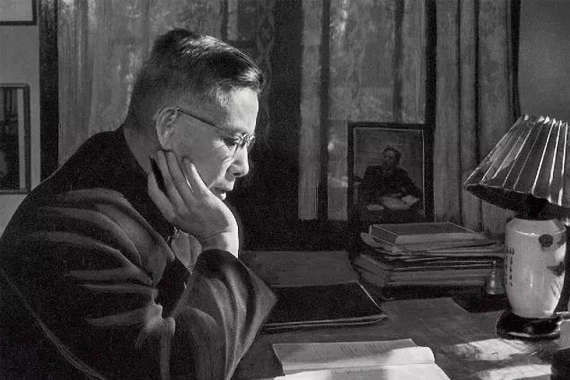

王九思

王九思(1468~1551),字敬夫,号渼陂,鄠县北街(今甘亭镇七一村)人,明代文学家。明弘治九年(1496),考中进士,不久入翰林院,选为庶吉士,后授检讨,参与编修国史。明正德四年(1509),调吏部,主持文选,不媚权贵,秉公执事。次年八月,因兴平同乡、宦官刘瑾案发受牵,贬官寿州,:明正德六年(1511),又以瑾党根除未尽之由,被贬归乡,时年43岁。王九思与李梦阳、何景明、康海等六人倡导“文必秦汉,诗必盛唐”,被誉为明朝文坛“前七子”,影响一时。

太史桥是后人为纪念明代著名文学家、戏曲家王九思而修建,具有浓厚的历史纪念意义。

1992年4月20日,陕西省人民政府公布太史桥为第三批省级重点文物保护单位。

保护范围:太史桥重点保护区为太史桥:一般保护区为桥身南北延伸40米,东西延伸20米内;建设控制地带为一般保护区外延50米内。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。