-

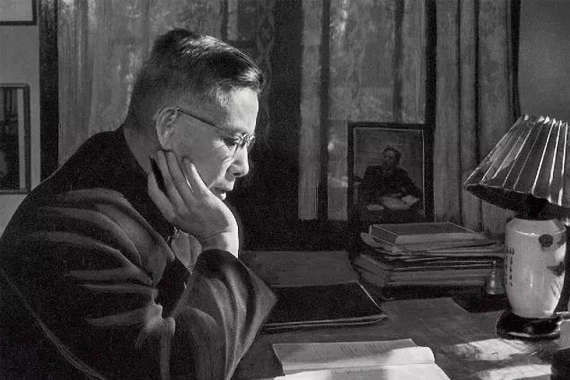

丁肇中 编辑

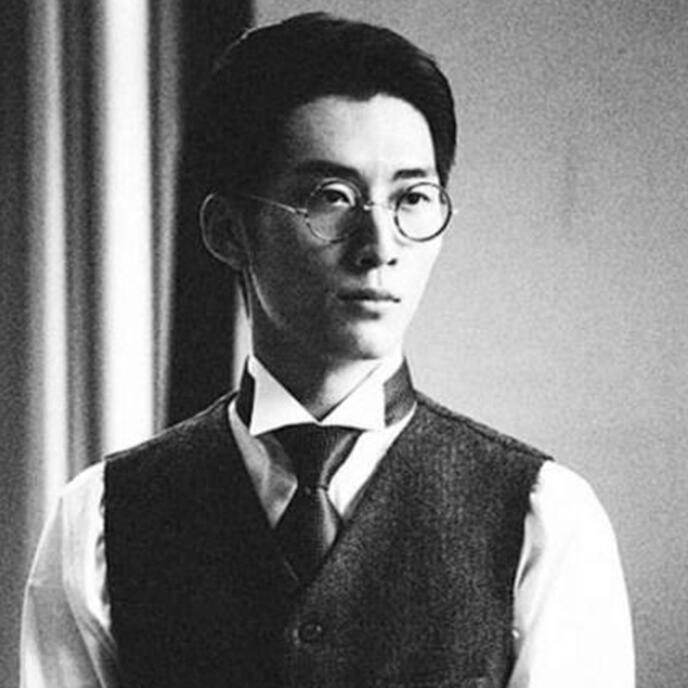

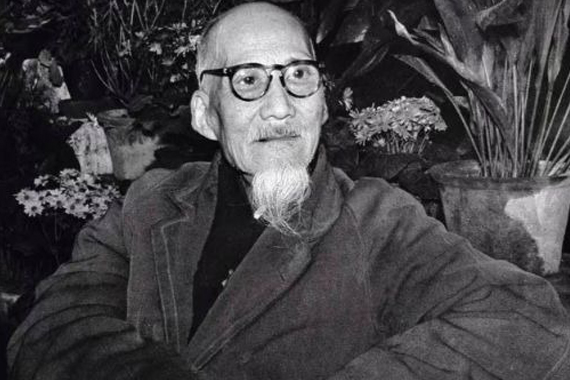

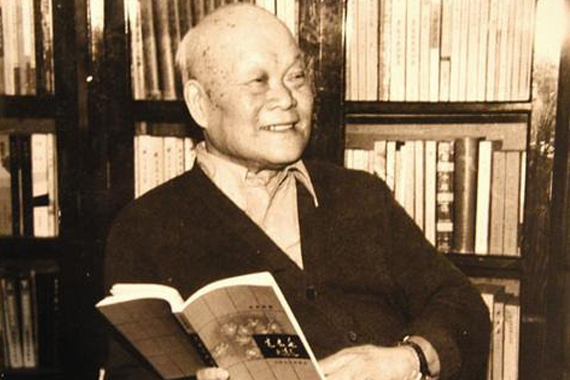

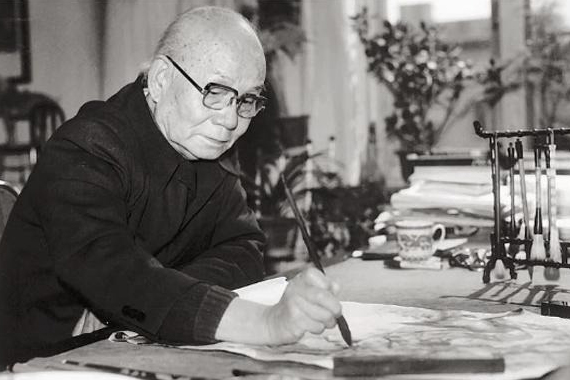

丁肇中(Samuel C.C.Ting),男,1936年1月27日生于美国密歇根州安阿伯城,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家,麻省理工学院教授。丁肇中早年在大陆上学,1948年,随父母去往台湾。1956年,进入密歇根大学学习,1959年,以物理学和数学双学位大学毕业。之后,由理论物理转向实验物理,并先后于1960年、1962年获得密歇根大学理学硕士和哲学博士学位。1963年,前往欧洲核研究中心工作。1964年,任教于哥伦比亚大学。1965年,发现反氘核,并确证了量子电动力学。1967年起,任教于麻省理工学院。1974年,发现第4种夸克的束缚态—J粒子。1979年,发现胶子喷注。1982年,确定中微子种类的数目只有三代。1994年,起领导AMS实验组,在空间寻找反物质和暗物质。1998年,在太空中首次发现氦-4和同位素氦-3的空间分布是不同的。2015年,首次发现在太空中有大量高能正电子,成为暗物质的研究线索。丁肇中教授长期从事高能物理实验,精确检验量子电动力学、量子色动力学和电弱统一理论,寻找新粒子和新的物理现象,取得了一系列重大成果。1976年,凭借发现J粒子,获得诺贝尔物理学奖,同年,获得美国政府劳伦斯奖。并先后当选美国艺术与科学院院士、美国国家科学院院士、巴基斯坦科学院外籍院士、前苏联科学院外籍院士、匈牙利科学院外籍院士、中国科学院外籍院士、俄罗斯科学院外籍院士、西班牙皇家科学院外籍院士等,获聘中国科技大学名誉教授、上海交通大学空间科学与技术研究中心名誉主任等。

中文名:丁肇中

外文名:Samuel Chao Chung Ting

国籍:美国

民族:汉族

出生地:美国密歇根州安阿伯镇(Ann Arbor, Michigan)

出生日期:1936年1月27日

毕业院校:密歇根大学

职业:教育科研工作者

主要成就:1974年,发现J粒子1975年,当选美国艺术与科学院院士1976年,获得诺贝尔物理学奖1977年,当选美国国家科学院院士1994年,当选中国科学院外籍院士展开

- 主要成就

- 1974年,发现J粒子1975年,当选美国艺术与科学院院士1976年,获得诺贝尔物理学奖1977年,当选美国国家科学院院士1994年,当选中国科学院外籍院士1995年,当选俄罗斯科学院外籍院士收起

早年生活

1936年1月27日,丁肇中出生于美国密歇根州安娜堡,父亲丁观海和母亲王隽英,当时在美国进行学术访问。父母原希望他出生在中国,但因为早产,丁肇中意外拥有了美国公民身份。出生两个月后,随父母回国 。1937年,抗战爆发,随父母辗转来到重庆生活,父亲在当时的中央大学(现址在重庆大学内)任教,母亲在当时的四川省教育学院(现址在重庆市第二十八中学校内)任教,一家人居住于重庆磁器口的省教院内 。由于战乱,丁肇中在12岁之前,并未接受过完整的学校教育,主要由父母在家里教育他。1943年至1945年间,曾在四川教育学院附属嘉陵实验小学(现重庆市沙坪坝区磁器口小学校)读书 。1947年至1948年间,曾在南京市南昌路小学就读 。1948年,随父母去台湾。彼时,丁肇中名义上高小毕业,但由于小学阶段,一直在流浪和迁徙中度过,母亲王隽英怕他跟不上丰原中学的学业,经与父亲丁观海商量后,让他在台中市大同小学重读高小六年级。1949年,一家人迁居至台北市,丁肇中成功考入台北市成功中学。1950年,转学至台北建国中学就读。大学生涯

1955年,高中毕业后,丁肇中被保送到台南市的成功大学,因希望进台湾大学就读,便参加了全省联合考试,不料联考失利,复又进入成功大学机械工程系学习。经过第一学年的学习后,丁肇中认识到自己兴趣在物理学方面,旋即决定重考台大,改读物理系,毕业后再去美国深造。1956年,父母留美时的同窗好友布朗(时任美国密歇根大学工学院院长)访台,母亲提及丁肇中赴美读书之事,布朗立即应承下来,并帮助办理就读事宜。1956年8月,在母亲陪同下赴美,后独自前往密歇根大学就读。由于布朗教授给他联系的是工学院,他在密歇根大学的第一学期还是学工程。为了转入物理系,他从第二学期开始着重数学和物理课程,取得了优异成绩,并申请到奖学金。第二年,成功转入物理系就读。1959年,从密歇根大学毕业,获得物理学和数学两科学士学位。研究转型

1959年,丁肇中从密歇根大学毕业后,到美国东海岸参加了多个面试,原计划到普林斯顿大学研究院工作,因在密西根大学举行的优秀学生聚餐会上,认识了露易丝·凯慧,后又决定留在密歇根大学研究院当研究生,攻读理论物理学博士学位。1960年4月,丁肇中开始到加利福尼亚的伯克利实验中心,跟随曾在研究院教实验物理的马丁·蒲尔教授做一项π介子和质子撞击的实验工作。在实验工作中,蒲尔和琼斯两位教授劝他从理论物理改行实验物理。回到密歇根大学后,实验物理学家、密歇根大学老教授乔治·乌伦伯克同样赞成他搞实验物理,并劝他搞实验高能物理。同年,获得物理学硕士学位。1962年,获得哲学博士学位,以实验物理学研究生的身份,从密歇根大学研究院毕业。研究生涯

研究“抗氢同位素”

1962年,丁肇中离开密西根大学后,为更好地进行物理学研究,前往离母亲墓园较近的哥伦比亚大学,在尼文斯实验室工作。在哥伦比亚大学工作的一年多时间里,他在物理学家杨振宁、李政道、吴健雄等人手下工作,并把大量的时间花在实验工作上,通过研究微观物理,最终发现了“重氢分离子”。1963年,获得福特基金会资助后,前往瑞士日内瓦,在欧洲核子研究中心(CERN)工作。1964年,被哥伦比亚大学任命为物理学讲师,继而又应哥伦比亚大学首席实验物理学家利昂·莱德曼的邀请,于1965年春,从欧洲回到美国,参加由黎德曼教授担任主任的实验小组,同时,还参与了普林斯顿大学与宾州大学合办的加速器实验室的工作。在黎德曼教授帮助下,丁肇中耗时半年,研究出“抗氢同位素”。这一发现让他在美国引发关注,由此在科学界展露锋芒。确证量子电动力学

1965年秋,丁肇中得到联邦德国汉堡电子同步加速器研究中心(DESY)主任捷特斯克的邀请,去那里主持进行一项用电子和正电子碰撞制造重光子的实验。1966年春,在他准备去汉堡进行重光子研究之际,粒子物理学界传出消息称,哈佛大学和康奈尔大学的同行们先后做过一项实验,认为量子电动力学不可靠。丁肇中对此并不认同,他经过连续几个昼夜的研究后,后向利昂·莱德曼教授提出修证并证实这一实验的建议和方案。当时,黎德曼认为,丁肇中不仅从未用过那样复杂的电子仪器,而且他更没有自己的助手和资金,若要成功,难度很大。但是丁肇中还是同汉堡的电子同步加速器研究所负责人韦伯和捷特斯克联系,韦伯和捷特斯克两位教授非常支持丁肇中的方案,并欢迎和力促他到汉堡同步加速器研究所,进行这项试验。丁肇中到汉堡后,仅用不足10个月的时间,便取得实验成功。此次试验不仅澄清了过去未能澄清的问题,证实了“量子电动力学”的正确性,还奠定了丁肇中在国际实验物理学界的地位,汉堡同步加速器研究所由此为他保留了“客座”待遇。之后,在斯坦福大学举行的关于基本粒子的国际性学术会议上,丁肇中应邀作了专题报告,受到多家美国大学的聘书邀请。在麻省理工学院答应为他拨款筹建实验室后,他答应了麻省理工学院的聘书。寻找重光子

1967年夏,丁肇中来到麻省理工学院,任物理系副教授,并亲自挑选人才,把两批实验物理学家安排在美国、联邦德国这两个不同的地域开始研究探索重光子。为了发现新粒子,他带领同事们用很大能量的光束轰击原子核,制造没有电荷的ρ的矢量介子;观测ρ、ω两个矢量介子之间的关系;并验证理论物理学家们对重光子的学说。1969年,在苏联莫斯科杜布诺研究所召开的国际性基本粒子学术研讨会上,他作了《矢量介子和电碰相互作用》的综述报告,引起物理学界同行们的赞叹。1969年,作为粒子物理实验组主任的丁肇中,被麻省理工学院起任为物理系教授。1970年,被聘任为美国物理协会粒子合场研究项目顾问,并担任《核物理通报》副编辑。同年,经与同事们商讨、研究后,决定在世界上三个高能实验基地上,同时开展寻找重光子的方案,即:一组在德国汉堡同步加速器研究所;一组在瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心;再一组为整个研究工作的中心,在美国纽约长岛的布洛克海文国立实验所。1971年,丁肇中着力推进这项大实验的筹建工作。1972年至1973年间,他带领团队制造了多台探测器,但实验未有进展。发现J粒子

1974年,丁肇中发现了一个质量约为质子质量3倍(质量为3.1×109eV)的长寿命中性粒子,并以物理文献中习惯用来表示电磁流的拉丁字母“J”将新粒子命名为“J粒子”(丁肇中对该粒子命名的解释:由于英文字母的“J”通常代表电流,而这种新粒子在分解时又产生了正负电子,因此,就叫它为“Jparticle”,即“J”粒子)。同年,斯坦福大学的里克特教授也发现了该粒子。J粒子的出现,表明当时的基本粒子理论出现重大漏洞,成为基本粒子科学的重大突破。1975年,当选美国艺术与科学学院院士。1976年,丁肇中和里克特凭借J粒子,双双获得诺贝尔物理学奖。推动国际合作

1977年,丁肇中出任托马斯·达德利·卡伯特讲座教授。同年,他在访华期间,向邓小平同志建议中国科学院派遣物理学家参加他在德国汉堡进行的MARK-J实验。1978年,成为美国国家科学院院士,以及美国艺术科学学会会员 。同年,他领导一个包括中国在内的国际合作组——马克·杰组,在汉堡电子同步加速器中心,在佩特拉对撞机上进行了高能正负电子对撞的物理实验。1979年夏,该组发现了三喷注现象,为胶子的存在和量子色动力学提供了实验依据。此外,这个组还进行了高能量下量子电动力学的实验检验及电磁作用与弱作用干涉效应的实验证明,后一工作为电弱统一理论提供了实验证据。1981年起,丁肇中组织和领导了一个国际合作组——L3组,准备在欧洲核子中心的高能正负电子对撞机LEP上进行高能物理实验,寻找新粒子,特别是电弱理论预言的黑格斯粒子,并研究Z0及其他粒子物理新现象。领导AMS项目

1995年,丁肇中领导了12个国家参与的大型国际合作项目:阿尔法磁谱仪实验,在太空中寻找暗物质和反物质。1998年6月,阿尔法磁谱仪搭载美国“发现号”航天飞机成功进行首次飞行 。2011年5月,丁肇中主持建造的第二台阿尔法磁谱仪(AMS—02),搭载奋进号航天飞机升空(STS-134),开始了它在国际空间站的使命:寻找反物质和暗物质 。2013年4月,丁肇中首次公布其领导的阿尔法磁谱仪(AMS)项目18年的第一个实验结果:已发现的40万个正电子可能来自一个未知之源,可能是脉冲星或人们一直寻找的暗物质。 2016年12月,阿尔法磁谱仪(AMS)项目在发布五年太空实验的结果,以前所未有的精度探测了宇宙线中正电子流强,正电子比例,反质子-质子比,以及电子、正电子、质子,反质子、氦核以及其它核子的流强,改变了人类对宇宙线的认识。科研成就

科研综述

丁肇中教授长期从事高能物理实验,精确检验量子电动力学、量子色动力学和电弱统一理论,寻找新粒子和新的物理现象,取得了一系列重大成果。他在学术上的主要贡献有:(1)反氘核的发现;(2)25年来进行了一系列检验量子电动力学的实验,表明电子、μ子和τ子是半径小于10~16厘米的点粒子;(3)精确研究矢量介子的实验;(4)研究光生矢量介子,证实了光子与矢量介子的相似性;(5)J粒子的发现;(6)μ子对产生的研究;(7)胶子喷注的发现;(8)胶子物理的系统研究;(9)μ子电荷不对称性的精确测量,首次表明标准电弱模型的正确性;(10)在标准模型框架内,证实了宇宙中只存在三代中微子。

科研成果奖励

时间 | 奖项 |

|---|---|

2017年 | 美国国家航空航天局物理科学杰出成果奖 |

2011年 | 世界科学家联合会2009年埃里切和平奖 |

2001年 | 美国国家航空航天局公共服务奖章 |

1996年 | 中国科技部国际合作奖 |

1988年 | 意大利布雷西亚市科学金奖章 |

1988年 | 意大利陶尔米纳市金豹优秀奖 |

1988年 | 意大利特卡斯佩里科学奖 |

1981年 | 美国宇航局公共服务奖 |

1977年 | A.C.Eringen奖 |

1977年 | 美国成就学院金盘奖 |

1976年 | 诺贝尔物理学奖 |

1975年 | 欧内斯特·奥兰多·劳伦斯奖 |

参考来源: | |

主要论著

时间 | 论文标题 |

|---|---|

2022年 | Properties of Daily Helium Fluxes |

2021年 | Periodicities in the Daily Proton Fluxes from 2011 to 2019 Measured by the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station from 1 to 100 GV |

Properties of a New Group of Cosmic Nuclei: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer on Sodium, Aluminum, and Nitrogen | |

Properties of Heavy Secondary Fluorine Cosmic Rays: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer | |

The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) on the International Space Station: Part II - Results from the First Seven Years | |

Properties of Iron Primary Cosmic Rays: Results from the Alpha Magnetic Spectrometer | |

2020年 | Properties of Neon, Magnesium, and Silicon Primary Cosmic Rays Results from the Alpha Magnetic Spectrometer |

2019年 | Properties of Cosmic Helium Isotopes Measured by the Alpha Magnetic Spectrometer |

Towards Understanding the Origin of Cosmic-Ray Electrons | |

Towards Understanding the Origin of Cosmic-Ray Positrons | |

2018年 | Precision Measurement of Cosmic-Ray Nitrogen and its Primary and Secondary Components with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station |

Observation of Fine Time Structures in the Cosmic Proton and Helium Fluxes with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

Observation of Complex Time Structures in the Cosmic-Ray Electron and Positron Fluxes with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

Observation of New Properties of Secondary Cosmic Rays Lithium, Beryllium, and Boron by the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

2017年 | Observation of the Identical Rigidity Dependence of He, C, and O Cosmic Rays at High Rigidities by t Rigidities by the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station |

2016年 | Precision Measurement of the Boron to Carbon Flux Ratio in Cosmic Rays from 1.9 GV to 2.6 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station |

Antiproton Flux, Antiproton-to-Proton Flux Ratio, and Properties of Elementary Particle Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

2015年 | Precision Measurement of the Helium Flux in Primary Cosmic Rays of Rigidities 1.9 GV to 3 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station |

Precision Measurement of the Proton Flux in Primary Cosmic Rays from Rigidity 1 GV to 1.8 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

2014年 | Precision Measurement of the (e++e−) Flux in Primary Cosmic Rays from 0.5 GeV to 1 TeV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station |

Electron and Positron Fluxes in Primary Cosmic Rays Measured with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

High Statistics Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0.5–500 GeV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station | |

2013年 | First Result from the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station: Precision Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0.5-350 GeV |

2008年 | Study of Hadronic Event Shape in Flavour Tagged Events in e+e− Annihilation at√s =197GeV |

2007年 | Cosmic-ray positron fraction measurement from 1 to 30 GeV with AMS-01 |

Precision Electroweak Measurements and Constraints on the Standard Model | |

A Combination of Preliminary Electroweak Measurements and Constraints on the Standard Model | |

Study of Resonance Formation in the Mass Region 1400-1500 MeV through the Reaction γγ→K0sK±πmp | |

Study of Inclusive Strange-Baryon Production and Search for Pentaquarks in Two-Photon Collisions at LEP | |

2006年 | Search for Neutral MSSM Higgs Bosons at LEP |

Analysis of theπ+π−π+π− andπ+π0π−π0 Final States in Quasi-Real Two-Photon Collisions at LEP | |

Measurement of the Mass and Width of the W boson at LEP | |

Measurement of Hadron & Lepton-Pair Production in e+e− Collisions at√s = 192-208 GeV | |

2005年 | Measurement of the Running of the Electromagnetic Coupling at Large Momentum-Transfer at LEP |

Compton Scattering of Quasi-Real Virtual Photons at LEP | |

Search for an Invisibly-Decaying Higgs Boson at LEP | |

2004年 | Measurement of the Cross Section of W-boson pair production at LEP |

Z Boson Pair-Production at LEP | |

Search for Colour Singlet & Colour Reconnection Effects in Hadronic Z Decays at LEP | |

2003年 | Search for the Standard Model Higgs Boson at LEP |

2002年 | Measurement of Genuine Three-Particle Bose-Einstein Correlations in Hadronic Z Decay |

The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) on the International Space Station: Part 1 Results from the test flight on the space shuttle | |

2001年 | Standard Model Higgs Boson with the L3 Experiment at LEP |

Measurement of the Tau Branching Fractions into Leptons | |

2000年 | Measurement of the Running of the Fine-Structure Constant |

Leptons in near earth orbit | |

1999年 | Measurement of Mass and Width of the W Boson at LEP |

Protons in Near Earth Orbit | |

Search for Antihelium in Cosmic Rays | |

1998年 | Angular Multiplicity Fluctuations in Hadronic Z Decays and Comparison to QCD Models and Analytical Calculations |

1997年 | Experimental Results and Future Opportunities |

1996年 | Measurement of the Lifetime of the Tau Lepton |

1995年 | Search for Neutral Charmless B Decays at LEP |

1994年 | A Study of Four-Fermion Processes at LEP |

1993年 | A Search for the Neutral Higgs Boson at LEP |

Results from the L3 Experiment at LEP | |

1992年 | Determination of the Number of Light Neutrino Species |

Studies of Hadronic Event Structure and Comparisons with QCD Models at the Z0 Resonance | |

1991年 | Measurement of Electroweak Parameters from Hadronic and Leptonic Decays of the Z0 |

Measurement of the Inclusive Production of Neutral Pions and Charged Particles on the Z0 Resonance | |

1990年 | Search for the Neutral Higgs Boson in Z0 Decay |

1989年 | A Determination of the Properties of the Neutral Intermediate Vector Boson Z0 |

1986年 | The Production and Decay of Tau Leptons |

1985年 | Physics with the L3 Detector |

1984年 | New Particle Searches - The Mark J Collaboration |

1983年 | Search for Top Quark and a Test of Models Without Top Quark up to 38.54 GeV at PETRA |

1982年 | Search for Charged Higgs, Scalar Tau’s and a Test of Technicolor Models |

1981年 | Multilepton Study for Search of New Flavors and the Higgs Boson |

1980年 | Search for the Production of a New Quark Flavor at the c.m.- System Energies between 33 and 35.8 GeV |

1979年 | Measurement of the Relative Total Hadronic Cross Section $R$ at PETRA |

1978年 | Measurement of High-Mass Muon Pairs at Very High Energies |

1977年 | Discovery of the J Particle, a personal Recollection |

1976年 | Search For New Particles |

1975年 | Discovery of the New Particle J |

1974年 | Proposal to Study Dimuon Spectrum Up to a Mass of 40 BeV |

Nonobservation of Heavier J Particles from p−N Reactions | |

Experimental Observation of a Heavy Particle J | |

1973年 | Electromagnetic Interactions |

Proposal to Study Electromagnetic Properties of Protons in the Time-Like Region and to Search for the Neutral Bozon Z0 | |

Electromagnetic Interactions | |

A Possibility to study Proton-Proton Interactions at Extremely High Energies | |

Experimental Verification of the Kramers-Kronig Relation at High Energy | |

1972年 | Photoproduction and Forbidden Decays of ϕ Mesons |

1971年 | Photoproduction of Pion Pairs with High Invariant Mass |

1970年 | Interactions of Photons with Nuclear Matter |

1969年 | On the Photoproduction of Neutral Rho Mesons from Complex Nuclei |

1968年 | Leptonic Decays of Vector Mesons: The Branching Ratio of the Electron-Positron Decay Mode of the Phi Meson |

Experimental Tests of the Vector-Dominance Model | |

1967年 | Virtual Compton Scattering at High Energies |

1966年 | Development and Application of Sonic Spark Chambers |

1965年 | Observation of Anti-Deutrons |

1964年 | Inelastic Proton-Proton Scattering and Nucleon Isobar Production |

1963年 | Application of Thin Plate Spark Chambers in High Energy Physics |

Pion-Proton Elastic Scattering from 3 GeV/c to 5 GeV/c | |

1962年 | High-Energy Elastic Pion-Proton Scattering between 1.5 and 5 GeV/c |

An Investigation of Pion-Proton Interactions at High Energies | |

Pion-Proton Elastic Diffraction Scattering at 3, 4, 5 GeV/c | |

参考来源: | |

人才培养

丁肇中组织和领导的国际合作组--L3组,在欧洲核子中心进行高能物理实验。L3组共有包括中国在内的约13个国家近600名物理学家参加。自该项目运行以来,L3实验共发表了约300篇文章,有约300人因这一研究工程而获博士学位。

丁肇中热心培养中国高能物理学人才,经常回国选拔年青科学工作者去他所领导的小组工作;先后受聘为中国科学技术大学名誉教授,中国科学院高能物理研究所学术委员会委员等。

荣誉表彰

时间 | 荣誉 |

|---|---|

2024年 | 2023-2024影响世界华人盛典影响世界华人终身成就奖 |

2013年 | 美国明尼苏达州古斯塔夫阿道夫学院荣誉博士 |

2013年 | 美国科学促进会会士 |

2012年 | 夏威夷大学马诺阿分校杰出教授 |

2005年 | 香港科技大学荣誉博士 |

2005年 | 台湾中央大学荣誉博士 |

2004年 | 印度孟买TATA基础研究院荣誉研究员 |

2004年 | 德国亚琛工业大学(RWTH)荣誉博士 |

2003年 | 西班牙皇家科学院外籍院士 |

2003年 | 台湾交通大学荣誉博士 |

2003年 | 香港浸会大学荣誉博士 |

2002年 | 台湾清华大学荣誉博士 |

1996年 | 德国利奥波尔迪纳自然研究院院士 |

1995年 | 俄罗斯科学院外籍院士 |

1994年 | 中国科学院外籍院士 |

1993年 | 匈牙利科学院外籍院士 |

1993年 | 罗马尼亚布加勒斯特大学荣誉博士 |

1992年 | 中国科学技术大学荣誉博士 |

1992年 | 莫斯科大学荣誉博士 |

1990年 | 美国哥伦比亚大学荣誉博士 |

1988年 | 意大利博洛尼亚大学荣誉博士 |

1988年 | 前苏联科学院外籍院士 |

1987年 | 香港中文大学荣誉博士 |

1983年 | 巴基斯坦科学院外籍院士 |

1978年 | 美国密歇根大学荣誉理学博士 |

1977年 | 美国国家科学院院士 |

1976年 | 台湾中央研究院外籍院士 |

1975年 | 美国艺术与科学院院士 |

参考来源: | |

时间 | 职务 |

|---|---|

2024年 | 岭南高等研究院荣誉院长 |

2019年 | 山东高等技术研究院名誉院长 |

2016年 | 复旦大学荣誉教授 |

2015年 | 四川大学名誉教授 |

2014年 | 中国科学院大学名誉教授 |

2013年 | 山东外国语职业技术大学名誉校长 |

2013年 | 中国测绘科学研究院特别顾问 |

2012年 | 哈尔滨工业大学“空间环境地面模拟设施”国家重大科技基础设施建设科技咨询委员会主席 |

2003年 | 上海交通大学空间科学与技术研究中心名誉主任 |

1977年 | 麻省理工学院物理系讲座教授 |

1970年 | 《核物理通报》副主编 |

1970年 | 美国物理协会粒子和场研究项目顾问 |

1969年 | 麻省理工学院物理系教授 |

1967年 | 麻省理工学院物理系副教授 |

1966年 | 联邦德国汉堡电子同步加速器小组负责人 |

1965年 | 哥伦比亚大学助理教授 |

参考来源: | |

家庭背景

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

祖父 | 丁惟汾 | 1901年东渡日本,后参与孙中山领导的同盟会,被推举为山东主盟人。回国后,先后参与反清运动、讨袁运动。晚年弃政从文,潜心研究古汉语,著有《毛诗音韵律》《尔雅积名》等著作。 |

外祖父 | 王以成 | 早年留学日本,学习土木工程,与丁惟汾是好友,经丁惟汾介绍,加入同盟会,参与反清运动,后不幸被捕,英勇就义。 |

父亲 | 丁观海 | 丁观海(1911年-1991年),山东日照人,毕业于山东大学,后赴美留学,在密歇根大学学习土木工程的线性力学。1935年,获得硕士学位,同年,与王隽英结婚。1936年,回山东大学任教。1947年,辞职离开山东大学。1948年,应台南工学院之聘,只身赴台湾。次年春,举家迁居台北市。1950年,转到台北市台湾大学工学院任教。1991年4月,病逝于台北,终年80岁。 |

母亲 | 王隽英 | 王隽英(1908年-1960年),山东海阳人,毕业于燕京大学,后赴美留学,在密歇根大学学习教育学。1935年,获得硕士学位,同年,与丁观海结婚。1936年,在美国生下丁肇中,同年,返回中国。1948年,携孩子赴台。1960年,因患肠癌赴美就医,后因医治无效,不幸去世。 |

弟弟 | 丁肇华 | 出生于1937年,曾在美国服过两年兵役,后学习机械工程,进入波音公司担任高级工程师。 |

妹妹 | 丁肇民 | 出生于1940年。 |

家庭生活

第一段婚姻

丁肇中和露易丝·凯慧(Louise Kuhne)相识于密歇根大学举办的优秀学生聚餐会上。彼时,丁肇中已经大学毕业,而凯慧则是尚未毕业的建筑系女学生,凯慧是美籍西德人。1960年,丁肇中和凯慧结婚,婚后育有二女:丁明隽(Jeanne)和丁明美(Amy)。

第二段婚姻

1985年,丁肇中与苏珊·卡洛·马克思(Susan Carol Marks)博士结婚,1986年,生下儿子丁明童(Christopher)。

丁教授从事的反物质、暗物质研究是一个创举,能够揭示宇宙产生的根源,对世界文明、人类发展的贡献非常大,也为华人争光添彩。(黑龙江省委书记王宪魁 评)

丁肇中是一个极其谨慎的人,对实验的所有细节都很在意。(诺贝尔物理奖获得者伯顿·里克特 评)

丁肇中教授的研究,已为人类开拓了宇宙未知的领域,并使基本粒子物理学迈进到了一个新的境界。(时任麻省理工学院院长杰米韦森 评)

现实中,有些年轻人取得一点成绩就沾沾自喜,贪图享受。而真正的科学道路没有休止符,只有加油站。丁肇中这种永不言退、献身科学、追求科学真理的态度,永远是年轻人学习的典范。(新加坡南洋理工大学高等研究所所长潘国驹 评)

丁肇中为了中国高能物理的发展,经常来中国从事学术交流和参观访问,介绍国际高能物理的发展,努力促进国际物理学界同中国物理学家合作。为中国培养了一批实验物理的科研人才。(人民网 评)

高能物理中有许多超级聪明与超级自我的科学家,丁肇中在这两方面都鲜有对手。(《经济学人》 评)

丁肇中对细节的执着导向了他充满控制欲的管理风格。(《自然》杂志 评)

诺奖中文演说

丁肇中是首位在诺贝尔颁奖礼上,使用中文演讲的科学家 ,他的诺贝尔奖获奖答词,也是当时唯一一份采用中文手写的诺奖答词。

为模型纠错

2018年7月,山东省日照市科技馆想把丁肇中科学生涯中6个著名实验模型做出来展示,并请设计师打造模型。当设计师汇报方案时,丁肇中仔细审阅方案中的细节。在两次汇报会,他通过质疑、纠错,再质疑、再纠错,共为AMS阿尔法磁谱仪模型的设计方案纠错42处,诠释了严谨的科学精神。

“我不知道”

丁肇中对自己熟悉领域的提问,总是滔滔不绝、耐心细致地回答,但无论是记者还是学生的提问,若是请他对自己不熟悉的领域发表评论时,他总是毫不犹豫、面带微笑地诚恳回答:“我不知道。”每次作报告,丁肇中都对此疑问作了解释:虽然自己得了诺贝尔物理学奖,而诺贝尔奖又被认为是科学界最重要的奖项,但这只代表自己对物理有贡献,绝不能代表对任何事都有贡献,对任何事都有能力,很多问题我的确不知道,所以,我认为我没有资格回答。我的全部时间几乎都是在实验室里度过的,15年来,我做的只有一件事,那就是在宇宙中寻找反物质。跟我在一起工作的有600多位教授,我对他们的唯一要求就是谈论和物理有关的话题,其他话题一概免谈,我既不了解,也不感兴趣。集中精力做一件事,这样就可以在回答其他问题时坦然地说:“我不知道。”他强调说:“科学家不说假话。” 2023年5月,丁肇中在由中国科学院高能物理研究所主办的高能论坛上,他还展示了当年他获得诺奖后,其好友、诺贝尔物理学奖得主费曼给他发来的贺信中的一句话:“不要因为获奖,就认为自己变成专家了。”1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。