-

朱塞培·翁加雷蒂 编辑

朱塞培·翁加雷蒂(Giuseppe Ungaretti;1888年2月8日—1970年6月3日)意大利隐逸派诗歌重要代表。1888年出生在埃及亚历山大的一个意大利侨民家庭,在非洲度过童年和少年。1912年赴巴黎求学。第一次世界大战期间,应征入伍,战后返回巴黎。他是意大利现代主义诗歌运动先驱,隐逸派代表,20世纪意大利最重要诗人之一,其诗作表达了人和文明面临巨大灾难而产生的忧患,为人们提供了心灵的共鸣与慰藉。

中文名:朱塞培·翁加雷蒂

外文名:Giuseppe Ungaretti

国籍:意大利

出生地:埃及亚历山大

出生日期:1888年2月8日

逝世日期:1970年6月3日

毕业院校:圣保罗大学

职业:诗人

代表作品:《覆舟的愉快》

主要成就:诗作表达了人和文明面临巨大灾难而产生的忧患,为人们提供了心灵的共鸣与慰藉

家庭背景:意大利侨民家庭

在回顾北非沙漠、棕榈树和与寂寥月夜相伴的迷惘生活后,他哀叹生命如可怜的海龟摸索着爬行,直至“一阵清新的风的叫喊声/蜂拥而至”,那面“归还你古老的镜子”的海面出现,近乡情更怯的激动瞬间将他牢牢抓住——

我父辈曾经看到的景象在清澈的风平浪静中帆船排成一条直线哦,我的故土,你们的每一个时代都在我的血液中醒来

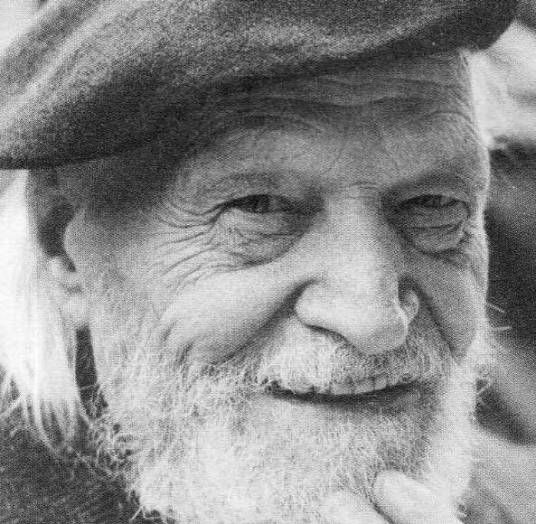

朱塞培·翁加雷蒂

朱塞培·翁加雷蒂

1921年翁加雷蒂移居罗马从事新闻工作。法西斯统治时期,被迫流亡巴西,1936年起在圣保罗大学主持意大利文学讲座,1942年回罗马后,执教于罗马大学。1962年任欧洲作家联合会主席。

他的诗歌抒发同代人的灾难感;个人的孤寂、忧郁,同战争加于人类的悲剧,在诗中紧密交织。他偏爱富于节奏和刺激的短诗,把意大利古典抒情诗同现代象征主义诗歌的手法融为一体,刻画人物丰富的内心世界,表达了人和文明面临巨大灾难而产生的忧患。

翁加雷蒂和隐逸派另外两位诗人蒙塔莱、夸西莫多一样,也是优秀的翻译家。他译的莎士比亚、拉辛、马拉美等的作品,得到高度评价。

朱塞培·翁加雷蒂

朱塞培·翁加雷蒂

就在翁加雷蒂深情眺望祖国的那年,巴尔干战争爆发,德奥意三国同盟和英法俄三协约国两大军事集团插手其中,使之前对抗奥斯曼帝国的巴尔干同盟瓦解并分化为两个集团。彼时的欧洲,各个国家民族主义愈演愈烈,第一次世界大战一触即发。

1914年,翁加雷蒂告别曾塑造他最初美学面貌的巴黎文化艺术圈的朋友——阿波利奈尔、毕加索、莫迪里阿尼等人,回到意大利,并开始投入支持民族主义的左派运动——意大利社会党倡导的干涉主义。然而,这一意识形态为未来社会党极右翼走向法西斯埋下了灾难性的祸根。

翌年,翁加雷蒂开始发表诗歌,同时一战爆发;他应征入伍,在意大利东北部投入战斗。多年前我第一次被翁加雷蒂的诗所震撼,就是1915年12月他创作于战斗间隙的《守着死》——整夜守在阵亡的战友尸体旁,诗人在写着情书,“我从未如此粗狠地/拥抱生命”(叶维廉译)。

现在,我手上打开的是诗人凌越、梁嘉莹夫妻合译的翁加雷蒂诗选《失乐园暗影》。翁加雷蒂在一战时写的大部分作品,都收入在本书的第一部分《欢乐》之中——可以想象,在每日充斥着死亡阴影的前线战壕,哪怕一缕温馨的阳光也能给生命带来强烈的欢乐。当诗人感到“有雾气将我们抹去//也许这里诞生了一条河//我聆听湖中塞壬的歌声/那湖曾是一座城”;当他意识到“我的悲伤/一如这块石头/是看不见的//我们以生/结清了死”;当他朝对面的士兵询问:“你们来自哪个团?/兄弟们//言语颤抖着/在夜晚……在极度痛苦的空气中/人下意识地反抗/直面他自己的脆弱/兄弟们”,他知道死神随时可以把身边任何一个年轻人的生命掳走,因而“我蹲伏在肮脏的/军服旁/如同一个贝都因人/躬身迎接太阳”的时刻,便是还能确认自己尚活在人间的时刻,“我感到/这倾泻而来的光的/炽热(《欢乐》)”。

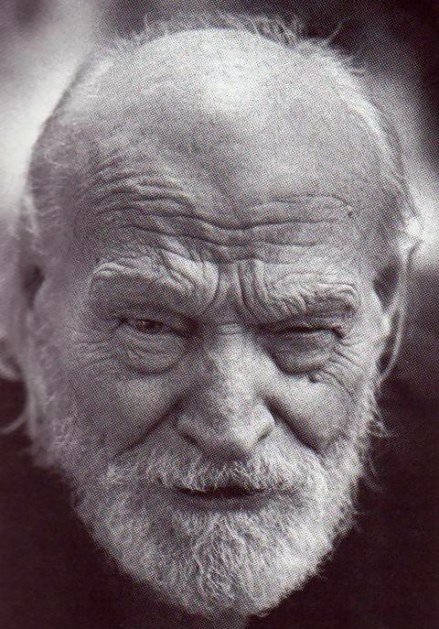

朱塞培·翁加雷蒂

朱塞培·翁加雷蒂

28岁的翁加雷蒂在《意大利》一诗中写道:“你的人民/意大利/发源于同一片土地/我也源自那里//身着你/士兵的制服/我平静/一如在我父亲的/摇篮中(1916年10月1日)”。但是,第二天他在给好友埃托雷·塞拉的《送别》诗中却又写道:“诗歌/是世界的人性/一个人的生命正是/从词语中开出的花。”显然,这是复杂的“人性”,诗人信任“生命是词语开出的花”,但是“士兵的制服”却阻碍了他的感受力抵达非我族群的人们。我细细翻阅翁加雷蒂写于1915至1918年的诗,想寻找他可曾有过疑惑的、自我怀疑的时刻,我找到了——

“我可怜的/生活/始终延伸在/它自身的恐惧之上……(《又一个夜晚》1917年4月18日)”;以及两天后写的:

在这黑暗中用冻僵的双手我辨认出我的脸我看见自己被遗弃在无垠中——《另一夜》

1918年5月,翁加雷蒂在梅利营地时写下了《漂泊者》一诗,劈头就是:“在大地上/我没有/可以定居下来的/地方。”他那如“父亲的摇篮”般的意大利似乎变得开始遥远,而见惯了硝烟的诗人在此刻看到士兵,也只能哀叹“我们如同/秋天树上的/叶子”。也正是这场战争,让几乎不信神的翁加雷蒂开始思考“上帝”,并想象自己在脱胎换骨之时发出吁请:

当我的体重对我来说变轻时主啊,请准许我的船倾覆在那年轻人发出第一声呼喊的时日——《祈祷一》

有意思的是,1916年出版的他的第一本诗集《被埋葬的港口》,直至到1931年之后的四次再版,每一次他都做了大量的修订和改写,连书名最后也改为《覆舟的愉悦》。有论者认为他对这批诗作修改程度之大,简直可视作新作。为什么会这样?意大利批评家鲍尔迪纳里认为是“为了删减一些过于前卫或‘非诗’的表达”,这让我想到波兰诗人辛波丝卡编辑自己的诗全集时,曾经把第一本诗集《存活的理由》全部摒弃,一首都未收入。

隐秘的通风口

终于,一战结束了。1919年,翁加雷蒂作为《意大利人民报》的记者留在巴黎。这份报纸正是墨索里尼1914年亲手创办,也是墨索里尼最重要的思想宣传阵地,正如他自己所说:“我成为了一名政治家、一名记者、一名倡导者和一名法西斯党领袖,所有这些都与本报有关。”凭借这份报纸的舆论造势,他成立了意大利法西斯党,组建自己的武装力量。他公开号召法西斯党支持者们去推翻当时的法克达政府,增强军力,保护工农的正当权益。

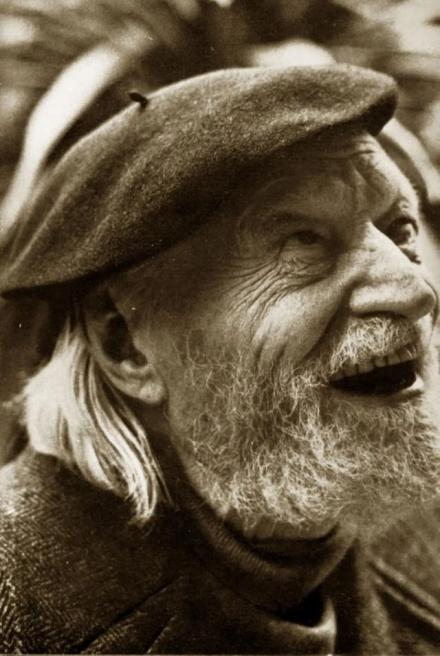

朱塞培·翁加雷蒂

朱塞培·翁加雷蒂

诗集《失乐园暗影》附录翁加雷蒂年表中,1947年的注释是“在清算法西斯时期,经过长期争论,保住大学教职”的字样,相当能说明问题。然而,翁加雷蒂并没有像狂热吹嘘墨索里尼的民族主义诗人邓南遮那样,也没有如官方意识形态“文学工厂”所提倡的,在成为歌颂法西斯主义和战争的宣传工具这条路上走远。事实上,身在巴黎的翁加雷蒂作为海外记者,在《意大利人民报》只待了不到两年的时间,便于1921年回到意大利另找了工作。细读一战后翁加雷蒂的诗,可以发现他的笔触逐渐回到了海湾、岩石、蔷薇果和夜晚的寂静之中,回到了月光、黎明和眼睫的低语。他感到点燃了爱的不安的灵魂,“那个我也许始终在返回的公海”而非私有的“祖国”——

你用另一个梦诱捕我正如大海,躁动又轻柔在遥远处显露又隐蔽……

此时,整个意大利主流文学和所谓“未来主义”,充斥的是对墨索里尼的赞美崇拜和“把所有的大洋变成我们的内海”的分行口号。我有理由相信,相对于僵死而概念化的空洞词汇,隐藏于翁加雷蒂一切感知层面的知觉,都在将他拉回与世界、与事物触碰时那崭新的联系。这一联系是言说最初的动力和触发点,是言说欲望未满足所带来的前去与万事万物融合的新冲动。正如他自己所言,“文字的艺术具有激烈的隐喻”,隐喻恰是此物与彼物的融合与交换,是在诗人感受与联想碰撞时产生新语义的无限可能。

在他的笔下,各种事物都能彼此联结,无论它们是具象还是抽象:“跟我说话,青春/在这吞噬一切的时刻……”;“疲惫的树丛/抓牢脚下的斜坡//从枝桠间/我再次看见鸟群飞起(《一阵微风》)”。为了躲避意识形态的控制,诗人势必会发明更隐晦的表达。一战后的强人政治并没有在这位诗人的心灵战场上最后获胜,翁加雷蒂掉转方向,在关键时刻守住了艺术的底线。他的诗与邓南遮浮夸的“唯美主义”趣味相悖,并在一定程度上构成了对概念化主流文学的瓦解力量——人们将他这类巴洛克式充满复杂隐喻的诗称作“隐逸派诗歌”,它是意大利历史、社会和特定文化条件下的产物,是那个时代令人窒息语境的一个隐秘的通风口。

“20世纪意大利最伟大的诗人”

自1925年到30年代,他的诗作充满了悲伤、不安和焦虑,乃至对青春期的懊悔。《七月》《八月》《雕像》和《上尉》,处处是死亡和毁灭的凶兆;《怜悯》一诗中则向上帝不停地发出求告和询问,仅仅第一节就有8个问句,分别涉及上帝、死亡、生命、悔恨、纯洁、罪恶、嘲讽、律法和正义。这批诗延续了法国象征主义的特点,诗人又将其杂糅转化到意大利诗歌传统之中,充满暗示、隐喻、意象的繁复和晦涩。

值得一提的是,曾经相信激进革命的翁加雷蒂在1928年皈依了天主教。那个时候,墨索里尼对外正忙着军事扩张,对内施行专制独裁统治,意大利文坛喧嚣着赞美暴力、超人、战争的声音。然而,紧随翁加雷蒂之后,诗人蒙塔莱和夸西莫多也创作出大量以象征和隐喻表达个人感受、注重个体价值、远离法西斯政治的诗篇。三位诗人都排斥抽象概念和空洞说教,常以自然场景、事物作为抒发情感的中介,传达内心细腻复杂的主观感受以及现实的重压下孤独的精神状态,其独特的艺术风格影响了欧洲乃至世界多达半个世纪之久。

继占领科孚岛、出兵埃塞俄比亚之后,1936年墨索里尼又成立了武装干涉西班牙的委员会。在意识形态高压统治下,早有不祥预感的翁加雷蒂在这一年离开意大利,远走巴西,在圣保罗大学教授意大利文学,直到1942年回国。其间,他经历了哥哥去世、小儿子不幸夭亡和第二次世界大战爆发。这一时期创作的诗歌结集名为《悲痛》,于1947年出版。他曾说:“《悲痛》是我最喜爱的诗集,是我在最可怕的年代,扼着喉咙完成的。”

这部诗集的核心部分,是他为早夭的小儿所写的17节日记体诗《一天又一天》。这组诗如一场漫长的抽泣,每一节之间的停顿都被哽噎充满。整首诗抒写深情的回忆,饱含悔恨自责,死亡可怖利斧对生命无情杀伐的虚无感和绝望弥漫其中。但是,这些诗句因其情感的强度、通过复杂的句法构造精准的表达,获得了穿透人心的奇异力量与美感——这是我读到过的最感人、最令人心碎的诗篇之一。而在《时间的静默》《苦涩的平静》这些诗中,可以看到诗人遭受灭顶之灾的时候,是如何将丧失视为解脱,因为时间“在记忆的边缘徒然延伸/它的跌落或许是一种怜悯”,而大地吞噬生命,“已经开始用无耻的牙齿/小口小口地食用他”,令人毛骨悚然。

上世纪五十年代之后,翁加雷蒂相继出版了重要的诗集《应许之地》《呐喊与风景》《老人日记》等。这些诗延续了他对人类命运的思考和焦虑,同时也因为宗教意识带来的安慰而呈现出某种修复的力量,这一话题将会使读者和研究者进入另一个重要维度的分析思考。

翁加雷蒂

翁加雷蒂

从这些实例上看,诺贝尔文学奖虽非文学的唯一评判标准,但它的评奖章程表达得十分清楚——奖给在文学领域创作出具有理想主义倾向的最优秀作品的人。错失此奖的确是一件憾事,但翁加雷蒂30年代之后的创作,显示了他对抗法西斯文学的立场,其炉火纯青的艺术技艺和对意大利诗歌开拓性的创造,为隐逸派诗歌赢得世界性影响奠定了坚实的基础。当代法国著名诗人博纳富瓦毫不犹豫地称翁加雷蒂是他心目中“20世纪意大利最伟大的诗人”,而这本由诗人翻译的《失乐园暗影》,也为汉语读者深入了解这位文学巨擘奇崛的创造力提供了崭新的译本。

卡尔索的圣马丁诺镇 | 流浪者 | 请不要喧哗 |

|---|---|---|

这么多 鳞次栉比的房屋 仅仅残存了 断垣残壁 几堵 这么多 患难与共的朋友 幸运的 生者 屈指可数 一个个十字架 竖立心中 我的心啊 是最悲伤的陵墓 | 在人世间 每一个 角落 我全没有法子 栖身 我足迹所至 任意一处 陌生的 地方 心头不由蟠曲 悒闷 诚然 许久以前 它已使我惯于 容忍 日复一日隐遁 我这个飘零的 陌生人 我归来了 从饱经忧患的 岁月 安享哪怕 生活的片刻 欢悦 觅得一处干净的 土地 | 别再杀害死者, 啊,请不要再喧哗,不要再喧哗 倘使你们还想听到他们的声音, 倘使你们不再希望毁灭他们。 他们不再发出声响, 絮絮低语 仿佛破土的芳草。 欣悦存在于人迹不到的地方。 |

(吕同六译) | (吕同六译) | - |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。