-

鹖冠子 编辑

《鹖冠子》是战国时期出版的一本先秦典籍,作者是鹖冠子,巴国·賨人,战国时期留于楚国。

书名:鹖冠子

作者:鹖冠子

类别:先秦典籍

出版时间:战国时期

鹖冠子著书与《汉书》相合。该书《王铁篇》有柱国﹑令尹等楚官名﹐鹖冠子为賨人,流于楚国。鹖冠子生于战国时期,终生不仕,以大隐著称。史评鹖冠绵绵,亟发深言。 奇言奥旨,每每有也。 《鶡冠》十九篇,其联属精绝,深为奇奥,为六国竞士先鞭。 书多奥驳奇创,往往祖黄老、入刑名......高异之旨,堪与《庄》《骚》《灵素》相颉颃。

鹖冠子学派在战国晚期影响非常大。其弟子庞煖在仕途的辉煌令天下多少怀才不遇之能士心跳目眩。《鹖冠子》行文古奥典雅,用辞古雅含蕴,字里行间中,处处表现出“道化腐朽为神奇,润物万物而无声”的神奇而不可抗拒的力量。唐代大儒韩愈赞叹道:“使其人遇其时,援其道而施于国家,功德岂少哉!”阅读《鹖冠子》宛如在一阵阵仙风道雨中,静静聆听先哲圣贤娓娓道出宇宙的奥秘和人生真谛。

《鹖冠子》一书大多阐述哲学思想,也有天学、宇宙论等方面的内容。《汉书‧艺文志》着录一篇,清人王人俊辑《鹖冠子佚文》一卷。

唐代柳宗元作《辩鹖冠子》一文,认为此书“尽鄙浅言也,吾意好事者伪为其书。”遂论断它是伪书。自是以来,《鹖冠子》是伪书几成定论。由于柳宗元的影响力,敢于发声为其翻案的几乎没有,后世多认同此为伪书。 近代学者吕思勉指出:“此书词古意茂,决非后世所能伪为,全书多道、法二家论,与《管子》最相似。” 1973年,马王堆汉墓出土大量帛书,有学者研究发现,《老子》乙本卷前的古佚书有里不见于别书而与《鹖冠子》相合的内容,证实了《鹖冠子》是战国时著作。证明此书并非伪书。

鹖 冠 子

鹖 冠 子

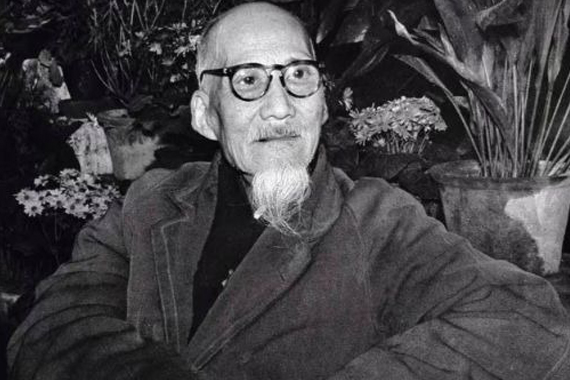

他曾游历西南各地。壮年病,双耳失聪,“居深山,以鹖为冠”,故名。终生不仕,唯著书立说,以大隐著称。史称其“鹖冠绵绵,亟发深言,奇言奥旨,每每有也。”著《鹖冠子》一书而闻名于世。

《鹖冠子》主要宣扬道家之说,明确提出“元气”之说。《鹖冠子·度万》云:“阴阳者,气之正也;天地者,形之正也。”认为阴阳二气是最高之气,天地是最大的形体,此为宇宙间最正常的现象。且极力提倡“任贤使能”的政治主张。“贤人不用,弗能使国利,此其要也。”认为开明的君主都会用贤人辅佐国政,因为只有贤人才能与“道”沟通,通向神明。

《鹖冠子》还重视兵道。《鹖冠子·兵迭》说,“兵强者先得志于天下”;“兵者,百岁不一用,然不可一日忘也”;圣人之道“先人”,而人道“先兵”。在这种“先兵”思想影响下,史籍中所载以“武”著称的巴人不胜枚举。

《汉书·艺文志》之《鹖冠子》序言中说,《鹖冠子》“初本黄老而末流迪于刑名”。黄老是指黄帝与老子,被道家尊为始祖。道家学说以老庄(子)自然天道 观为主,强调人们在思想上、行为上应效法“道”的“生而不有,为而不恃,长而不宰”;政治上主张“无为而治”,“不尚贤,使民不争”;伦理上主张“绝仁弃义”,以为“夫礼者忠信之薄而乱之首”,与儒墨之说形成明显对立。刑名家强调“控名贵实,参伍不失”,其弊流于“苛察缴绕”(摘自司马谈《论六家之要旨》)

《鹖冠子》于1900年,敦煌遗书出土,共三卷十九篇。刘勰、陈子昂、杜甫等人不仅以鹖冠子自喻,而且对《鹖冠子》一书博辩宏肆的文辞、天下大同的政治主张称道不已。《汉书·艺文志》收录《鹖冠子》,列为道家,书尚存。

鹖冠子战国时期賨人,流于楚国,战国时期著名的哲学家、教育家、文学家,因为他平常总爱戴着一顶用鶡的羽毛装饰着的帽子,大家就给他取了一个别号叫鹖冠子。

鹖冠子发挥天道哲学与人君南面之术。认为世界上一切事物知识都在不停地变化,人要不断地学习,国家要靠大家来治理。“举贤任能”,“废私立功”是他的主要思想,他提出废除封建,设立郡县,建立法制等主张。这些新颖的提法在当时是很进步的。后来,鹖冠子把自己的政治主张和哲学思想写成了书,按照当时的习惯,书名用作者的名字叫《鹖冠子》。由于他的书思想进步,文笔雄健,瑰丽多采,很快便传遍全国,深得后人喜爱。南朝的文艺理论家刘勰,唐朝的文学家韩愈,宋朝的文学家陆佃,明朝的文学家杨慎,李贽等,都给予《鹖冠子》非常高的评价。

唯物主义元气论。吴光肯定《鹖冠子》对古代哲学的贡献,主要是它继承发展了老子哲学的“道”论,在中国哲学史上第一次明确提出了“元气”理论。其观点是:(1)《鹖冠子·环流》描绘了作者理论体系中的宇宙生成论。这个宇宙生成论,比《老子》的宇宙生成论要更复杂、更具体了,对“气”的认识也更明确了。(2)《环流》还把空虚无形的东西就叫“一”,包含一切的东西就称为“道”,形成有形的万物的东西就是“气”,“气”与“道”相通就构成了万物的不同种类。这里的“气”,是对一切具体物质存在的哲学概括。(3)《环流》又把“气”分为阴、阳两类,阴气与阳气的性质不同,但它们既对立,又统一,只有二气相和,才能产生万物。(4)阴、阳二气,是最高一类的“气”;天、地二体,是最广大的形体。天地也是由阴阳之气运动变化构成的。(5)“元气”论的提出。《泰录》说:“故天地成于元气,万物乘于天地。”这个“元气”,是最精细的物质,是“天地之始”“万物之母”,也即构成整个物质世界的本原。《鹖冠子》的“元气”论,则具有唯物主义的倾向。

谭家健说:在哲学上,《鹖冠子》发展了战国中期以来的元气说,其自然观具有某些唯物主义因素。《环流》篇中阐明了“形名”之学的哲学基础。《鹖冠子》还强调,自然规律是可以为人们认识的,《备知》篇开宗明义地说:“天高而可知,地大而可宰”,是企图解释宇宙的蓬勃朝气的反映。《鹖冠子·环流》的宇宙生成模式“一→气→意→图→名→形→事→约→时→物”。

关于《鹖冠子》的天文思想

《彝族天文学史·巴宾天文学家鹖冠子》说:《鹖冠子》中,阐明天文学内容几乎篇篇皆有,所以《通志》说他是“知天文者”。在先秦的文献中,不仅尚未发现专门论述天文的著作,即使片言只语的论述,也很稀少。《鹖冠子》包含有丰富的天文学内容,是很珍贵的。只是除掉关于斗柄指向的论述以外,尚未有人作过系统的整理和研究。

1.用斗柄指向来判断四个季节。《夏小正》用斗柄的指向来判断两个特定的月份,而《鹖冠子》用斗柄指向来判断四个季节,并且总结得是如此简明扼要,几乎成了人人都能记诵的谚语。就这点来说,它在我国古代文化上的影响是很大的。《鹖冠子》所说的春夏秋冬的指向,具体说应是正月指寅、二月指卯、三月指辰等等,也即夏历二、五、八、十一月指向正东南西北。《鹖冠子》的说法与战国秦汉时的十二月斗建的说法相一致。也即这斗柄指向,正适合于战国秦汉时的天象。在先秦文献中,只有《夏小正》和《鹖冠子》二书载有以斗柄指向以定季节的方法。鹃冠子是宾民,属古氏羌族系统;《夏小正》为夏民族的传统文化,夏民族的传统文化又与古西羌族有着密切的关系。由此看来,我国古代以斗柄指向定季节的方法,是起源于古氏羌族的。周天文学中从未见到过有以斗柄定季节的记载,甚至在《礼记·月令》中,也没有丝毫的痕迹可寻。大约在战国秦汉时代,才在中原地区传播开来。因此,以斗柄指向定季节,是夏羌民族的特点。在凉山彝族地区,至今仍然保留着这一古老文化传统。

2.关于天体的结构和运动的知识。《鹖冠子》中有关于天体的结构和运动的知识,它说:‘旧不瑜辰,月宿其列,当名服事,星守弗去,弦望晦朔终始相巡。瑜年累岁,用不鳗鳗,此天之所柄以临斗者也。”这段文字比较难懂,大致的意思是说,太阳总是按照一定的规律,各月都在预定的辰次中运动,月亮每天住宿在一个星宿之中。只有恒星之间的相对位置是永远不会改变的,日月每运行到期一个辰次或星宿,便办理它们所需要办理的事情。因此便有弦望晦朔终始相巡和瑜年累岁的变化。这就是老天让北斗临制四方运乎四时的道理。

3.关于恒星的观察。在《鹖冠子》中,有多处谈到恒星问题。《天权篇》说:“春用苍龙,夏用赤鸟,秋用白虎,冬用玄武。”这是中国古代对于二十八宿按四个方位将它们分成四组的名称。简称四陆或四神。这四神的名称与战国末期传统的称呼相一致。《天则篇》说:“中参成位,四气为政,前张后极,左角右钱”。注曰:“张南方之星也,极北方之星也。”角东方之星也,钱西方之星也。”这就是说,在给这四组星区分方位时,是以参宿中天时,角亢等七宿位于左方,即东方,所以称为东方苍龙;而奎娄等七宿则位于右方即西方白虎;张即张宿,为南方井鬼等七宿代表;极则指北方斗牛等七宿。所以《鹖冠子》说是“前张后极”。斗牛等北方七宿位于赤道之南,而井鬼等南方七宿位于赤道以北,这种说法似乎是矛盾的。但这一称呼的颠倒,早已为人们所注意。由于上古定季节时是依斗柄指向来的,夏季斗柄指南,冬季斗柄指北;南方炎热尚朱色,北方寒冷尚黑色;太阳位于井鬼等宿时为夏季,位于斗牛等七宿时为冬季。所以便将井鬼等称为南方朱雀,斗牛等七宿称为北方玄武了。由于观看时面北,靠近极星,所以称后极。《度万篇》说:“凤凰者,鹑火之禽,阳之精也;麒麟者,玄格之兽,阴之精也。”由于鹑火是南方的星次,所以属阳;玄格是北方星次,所以属阴。由鹖冠子的这段话以看出,他是熟悉十二星次的。十二星次的名称大约在战国时代才突然在汉文史中出现,并且名称大都难以理解。

4.关于历法的零星知识在《鹖冠子》诸篇中,经常记载有关于历法的零星知识。例如,《王铁篇》说:“第以甲乙,天始于元,地始于朔,四时始于历。”这就明确地记载了战国以前历法中早就包含有气、朔、干支这三个基本要素,并且证实了至少在战国末期的历法中,在推算历法时就已设有历元。也就是说,四分历中章茹纪元的结构早已形成了。

5.关于八风的学说。《泰鸿篇》有“散以八风”的记载。八风之说是历法中八节的原始形态。关于记载二十四节气名称的文献,以往人们只见到《吕氏春秋》有记载,便认为二十四节气可能首先发明于秦国。现在《鹖冠子》中也有发现,则以往的论断也就需要修正。

《鹖冠子》:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”。

鹖冠子理想的社会是:“化立而世无邪,化立俗成,少则同济,长则同友,游敖同品,祭祀同福,死生同爱,祸灾同忧,居处同乐,行作同和,吊贺同杂,哭泣同哀,欢欣足以相助,怪谍足以相止。”(《鹖冠子·王鈇》)这是一个人与人之间没有勾心斗角,同呼吸共命运,互助互爱的至德之世。

回到现实,周天子与诸侯之邦的国君都是世袭的,不可能个个都是圣人或贤哲,因而根本不能在治理社会与管理国家方面收到好的效果,有的甚至弄得十分糟糕。对手这种状况,鹖冠子从其理想社会与理想国的思想出发,必然会产生出一种强烈的现实批判精神。他说:“圣人存则治,亡则乱。……今大国之君,不闻先圣之道而易事群臣,无明佐之大数而有滑政之碎智,反义而行之,逆德而将之,兵油而辞穷。令不行,禁不止,又奚足怪哉!……主知不明,以贵为道,以意为法,牵时桩世,遣下蔽上,使事而乖,养非长失,以静为扰,以安为危,百姓家困人怨,祸孰大焉!”(《近迭》)对现实社会的这种批判,有可能是鹤冠子对楚国政治生活的真实感受与反思。

如在《近迭》中隐喻,偌大一个地大国富、民众兵强的楚国却被秦国打败,其主要原因正在于:国君昏耽不明,骄滋轻敌;谋臣以“滑政之碎智”“遣下蔽上”,致使贤人不能见用于时。“夫乱世者,以粗为知造意,以中险为道,以利为情。若不相与同恶,则不能相亲。相与同恶,则有相憎。说者言仁,则以为诬;发于义,则以为夸;平心而直告知之,则有弗信。故贤者之潜乱世也,上有随君,下无直辞;君有骄行,民多讳言。故人乖其诚能,士隐其实情,心虽不说,弗敢不誉;事业虽不善,不敢不力;趋舍虽不合,不敢弗从。故贤人之于乱世也,其慎勿以为定情。”(《著希》)国君昏耽骄溢,谋臣专政,贤人被翔,必然导致上层政治生活一片浑浊。

它有根据战国晚期的社会形势,特别是楚国的政治状况而发挥黄老之学,着重阐明统一天下之道和“君人南面之术”它以《老子》的“道论”为哲学基础,明确提出“泰一者,执大同之制”,强调刑名、法术也是本于道,同时又主张举贤授能、动武用兵,反对专任法制,宣扬厚德隆俊。总之,它有意识地综合了黄老之学的思想成果,同时在综合的基础上较好地将诸家学说融合在黄老之学的理论体系之中,并且每每还有较为深刻的理论阐发。

在黄老之学的发展史上,它在阐述黄老之学的基本理论的明晰性和深刻性上非常有贡献。例如其《世兵》篇中一段:水激则旱,矢激则远。精神回薄,震荡相转。迅速有命,必中三五。和散消息,孰识其时?至人造物,独与道俱,纵驱委命,与时往来,盛衰生死,孰识其期?俨然至湛,孰知其尤?祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。祸与福如纠缠……一目之罗,不可以得雀;笼中之鸟,空窥不出。众人唯唯,安定祸福。忧喜聚门,吉凶同域。失反为得,成反为败……至得无私,泛泛乎若不系之舟。能者以济, 不能者以覆。天不可与谋,地不可与虑。

这段文字集中体现了不为物累,任其自然的旷达人生观,不少警辟的词句,曾为贾谊《鵩鸟赋》所吸收。《鶡冠子》中另有一些篇章也闪烁着智慧的光芒,例如《博选》篇:君也者,端神明者;以人为本者也;人者,以圣贤为本者也;圣贤者,以博选为本者也;博选者,以五至为本者也。故北面而事之,则佰己者至;先趋而后息,先问而后默,则什己者至;人趋己趋,则若己者至;凭几据杖,指摩而使,则斯役至;乐嗟苦咄,则徒隶之人至矣。故帝者与师处,王者与友处,亡国与徒处。

这种强调以人为本,强调尊重人才,礼贤下士,提倡博选的用人思想,时至今日依然闪烁着智慧的光芒,有着较强的现实意义。文章层次清晰,推论严密,纲目井然,有条不紊。难怪就连唐代散文大家韩愈也特别赞赏这“五至”之说。

《鶡冠子》的篇幅和体制都不大,最短的《夜行》篇仅有 135 字,比起宏篇巨制的《庄子》来,已别是一种模样了。之所以会如此,除了作者个人爱好、创作条件和成书方式与《庄子》不同等种种原因之外,其产生的历史条件和文化背景与《庄子》有异则恐怕是一重要原因。在艺术上,《鶡冠子》直接继承了《文子》、《黄帝书》而有所发展,显示了楚散文由语录体向论说体发展的演进过程和最终成就,同时,它又继承了楚文学的传统和受到了兴盛于当时的辞赋和纵横家说辞的影响,因而有着多方面的艺术表现,为秦汉散文和汉代辞赋的发展都提供了可资借鉴的经验。

每每可见超乎其上的“奇言奥旨”;却往往不乏出其右的独创之处。它反映了楚文学发展至战国晚期的散文创作状况,显示出先秦文学向秦汉文学演变的某些特点,对中国文学在秦汉时代的发展也有所影响。

《汉书‧艺文志》著录《鹖冠子》仅一篇﹐《隋书‧经籍志》则作三卷。唐韩愈《读鹖冠子》云十六篇。宋陆佃作注﹐序云十九篇﹐今传陆注本即为三卷十九篇。清以来学者多认为今本是《汉书》所录《鹖冠子》一篇与兵家《庞煖》两篇合成。至于今本三卷分十九篇﹐可能是原本篇下有节﹐后遂各自成篇。较近的注本有1929年出版的吴世拱《鹖冠子吴注》。杜甫、陈子昂、刘勰等人不仅以鹖冠子自喻,而且对《鹖冠子》一书博辩宏肆的文辞、天下大同的政治主张也称道不已。

唐柳宗元作《辨鹖冠子》﹐以《鹖冠子》为伪书﹐许多学者相信此说。20世纪70年代发现的湖南长沙马王堆汉墓帛书中﹐《老子》乙本卷前《经法》﹑《十六经》﹑《称》等佚书﹐文句以至思想都有与《鹖冠子》相合之处﹐证明《鹖冠子》不伪﹐此外﹐《鹖冠子》和《国语‧越语》等书也有共通的地方。

陆佃说鹖冠子“其道驳﹐著书初本黄老﹐而末流迪于刑名”。《鹖冠子‧学问篇》以道德﹑阴阳﹑法令﹑天官﹑神徵﹑伎艺﹑人情﹑械器﹑处兵为“九道”﹐可知作者以黄老刑名为本﹐兼及阴阳数术﹑兵家等学。研究这一时期的黄老之学﹐《鹖冠子》有重要价值。《鹖冠子》又是兵书﹐《汉书‧艺文志‧兵书略》云该书可入兵权谋一类﹐赵悼襄王三年(前 242)﹐庞煖率军击败燕军﹐杀其将剧辛。《鹖冠子‧世兵篇》记载了战国末年这次著名的战役﹐该书在军事史上也有重要地位。

楚国的鹖冠子, 其学以黄老为本, 而其著作以 “阴阳” 、 “天官”等与“道德”相提并论,就是一个例证。这样的人物到汉初还有,《史记·日者列传》所载楚贤大夫司马季主可以为证。以前我们已经谈到, 《鹖冠子》 成书甚晚, 在汉文帝时的长沙,鹖冠子一派正在流传。贾谊所作《鵩鸟赋》和马王堆帛书的性质, 都说明了这一点。 这也就是说, 以楚国为中心的南方传统,在当地继续存在。

此书历代著录,篇数颇有异同。《汉志》, “《鹗冠子》一篇。楚人,居深山,以鹗为冠。”《隋/唐志》皆三卷。《四库》所著录,为宋《陆佃注本》,卷数同。《提要》云“此本凡十九篇。《佃序》谓韩愈读此称十六篇,未睹其全。佃北宋人,其时《韩文》初出,当得其真。今本<韩文>乃亦作十九篇,殆后来反据此书,以改<韩集>。此注则当日已不甚显,唯陈振孙《书录解题》载其名。晁公武《读书志》则但称有八卷一本,前三卷全同《墨子》,后两卷多引汉以后事;公武削去前后五卷,得十九篇。

殆由未见《佃注》,故不知所注之本,先为十九篇欤。”按《汉志》只一篇,韩愈时增至十六,陆佃注时,又增至十九;则后人时有增加,已绝非《汉志》之旧。然今所传十九篇,皆词古义茂,绝非汉以后人所能为:盖虽非《汉志》之旧,又确为古书也。第七、第八、第九、第十四、第十五诸篇,皆称庞子问于鹗冠子,第十六篇称赵卓悼之借字。襄王问于庞暖,第十九篇称赵武灵王问于庞暖;则庞子即庞暖,鹗冠子者,庞暖之师也。全书宗旨,原本道德,以为一切治法,皆当随顺自然。所言多明堂阴阳之遗。儒道名法之书,皆资参证,实为子部瑰宝。

《博选》第一此篇言君道以得人为本,得人以博选为本。

《著希》第二此篇言贤者处乱世必自隐,戒人君不可不察。

《夜行》第三此篇言天文地理等,皆有可验。 “有所以然者:然,成也。随而不见其后,迎而不见其首;成功遂事,莫知其状。故圣人贵夜行。”夜者,暗味之意。第十九篇“《阴经》之法,夜行之道”,同义。《管子·幼官篇》, “若因夜虚守静”之夜,亦当如此解。

《天则》第四 此篇言“天之不违,以下离一;天若离一,反还为物”。“人有分于处,处有分于地,地有分于天,天有分于时,时有分于数,数有分于度,度有分于一。“列地而守之,分民而部之;寒者得衣,饥者得食,冤者得理,劳者得息;圣人之所期也。“同而后可以见天,异而后可以见人,变而后可以见时,化而后可以见道。 “盖言天地万物,同出一源;然既为万物,则各有其所当处之分各当其分,斯为至治。物所当处之分,出于自然,能知其所当处之分,而使之各当其分,斯为圣人。合天然与人治为一贯,乃哲学中最古之义也。

《环流》第五 此篇言”有一而有气,有气而有意,有意而有图,有图而有名,有名而有形。 “物无非类,动静无非气。” “物极则反,命日环流。”盖古哲学中宇宙论。又云“一之法立,而万物皆来属”, “言者,万物之宗也;是者,法之所与亲也:非者,法之所与离也。是与法亲,故强;非与法离,故亡。”亦人事当遵循自然之意。又云: “命者自然者也;命无所不在,无所不施,无所不及”, “命之所立,贤不必得,不肖不必失”,则定命机械之论也。

《道端》第六此篇原本自然,述治世之法,与第八篇皆多明堂阴阳之言。

《近迭》第七此篇言当恃人事,不当恃天然之福,而人道则以兵为先。颇合生存竞争之义。然云: “兵者,礼义忠信也。行枉则禁,反正则舍。是故不杀降人,王道所高;得地失信,圣王弗贵。”则仍仁义之师,异夫专以杀戮为威者矣。

《度量》第八此篇言度量法令,皆源于道。

《王鈇》第九 “王铁”二字,义见首篇:此篇中亦自释之。此篇先述治道,亦法自然之意。后述治法,与《管子》大同。

《泰鸿》第十此篇言“天地人事,三者复一”。多明堂阴阳家言。

《泰录》第十一此篇亦言宇宙自然之道。又日: “神圣之人,后天地生,然知天地之始,先天地亡,然知天地之终。” “知先灵、王百神者,上德,执大道;凡此者,物之长也。及至乎祖籍之世,代继之君,身虽不贤,然南面称寡,犹不果亡者,其能受教乎有道之士者也。不然,而能守宗庙、存国家者,未之有也。”按《学记》一篇,多言人君之学。《汉志》以为君人南面之术,观乎此篇,则可以知古代为人君者之学矣。

《世兵》第十二此篇大致论用兵之事。

《备知》第十三 此篇先言浑朴之可尚,有意为之则已薄,与《老子》颇相近。继言功名之成,出于时命,非人力所可强为。因言“费仲、恶来,知心而不知事;比于、子胥,知事而不知心。圣人者,必两备而后能究一世。”盖其所谓备知者也。

《兵政》第十四此篇言兵必合于道,而后能胜。

《学问》第十五此篇载庞子问“圣人学问服师也,亦有终始乎?抑其拾诵记辞,阖棺而止乎?”鹗冠子答以“始于初问,终于九道”。盖学问必全体通贯,而后可谓之有成。此即<大学>“物有本末,事有终始”,<论语>“一以贯之”, “有始有卒,其唯圣人”之义也。

《世贤》第十六此篇借医为喻,言治于未乱之旨。

《天权》第十七此篇先论自然之道,而推之于用兵。亦多阴阳家言。

《能天》第十八此篇言安危存亡,皆有自然之理。又日: “道者通物者也,圣者序物者也。”又日: “圣人取之于势,而弗索于察。势者,其专而在己;察者,其散而之物者也。”与第四篇义同。

《武灵王》第十九此篇亦论兵事 。

博选

《博选》,即广博地选择,只有广博地选择与人相处,才能是一个贤能圣明的人。所谓的王斧,即是指法制,意谓帝王的法制有如刀斧一样锋利有威势。那么谁来掌握王斧呢?鹖冠子认为,要以人为本的人,以贤能圣明为本的人,以广博选择为本的人。也就是说,治国安邦,要广泛地遴选人才,才是最重要的。因此,我们与什么样的人相处,也就很重要了。所以帝者与老师相处,王者与朋友相处,灭亡的君主与侍奉自己的人相处。而我们普通人,大部分与小人相处,以至于最后我们也就成为了小人。这也就说明,早在春秋战国时期,人们己经知道社会人文环境的重要性。

着希

《着希》谈希望、冀求,所谓的“着”,即是着眼于、着力于、着为于,“希”,即是希望、冀求。不论君子、小人,人们都会着眼于、着力于、着为于希望、冀求,也就是说,人们都有希望和冀求。君子希望和冀求于平淡、平安和富裕的生活方式,他们心里虽然有欲望,而不敢舒展开,容易亲近而难以轻慢,畏惧祸患而难以退却,喜好利益而不为非作歹,随时行动而不随便作为,身体虽然安于境况,而不敢泰然处之。所以君子处世不是径直按人情而行为,而是按照自己的人生道路而行为。小人们则希望和冀求于利益、享受、名誉地位财富,为了利益、享受、名誉地位财富,可以不择手段,可以不顾及自己的人生道路,可以不顾及社会行为规范和法律法规,所以他们经常能达到目的,经常能耀武扬威,傲视一切。

夜行

在《夜行》篇中,所谓“夜行”这个比喻,形容万物的、我们的人生道路犹如处在黑暗中一样,这个比喻非常恰当。所以,大道知识就是我们心中的明灯,天地、日月、五行、五音、五味,也是一盏盏路灯,我们需要路灯的光亮,也需要心中的明灯,照亮我们前行的道路,我们才能在人生旅途上走得更好,才能寻求到属于自己的幸福和快乐!所以圣人最重视的就是道路,重视犹如黑暗中前行的人生道路。

天则

所谓《天则》,即是天的法则。天地有法则,人类和万物就能和谐共同生存在这个世间。所以一个人只要能效法天的法则,就能够成为圣人。与管子一样,鹖冠子也认识到天地的道路,人的道路是什么?就是侍奉。所谓“侍奉”,就是服务,一个人无论处在什么位置,作为社会人,都要服务于其他人。一个人之所以能成为圣人、统治者,就是因为他能裂土分封、任贤使能,使人们寒者得衣,饥者得食,冤者得理,劳者得息。然后鹖冠子论述了知人识人观察人的办法,面临利益而后可以见到诚信,面临财物而后可以见到仁爱,面临困难而后可以见到勇气,面临事情而后可以见到有办法的人。然后鹖冠子提出之所以教化的原因,尚未下令就知晓于作为,尚未役使就知晓于前往,上级不增加事务而民众自己能够尽力,这就是教化所期待的。

然后鹖冠子又提出,上下级之间有间隙,就会互相防范,智慧与蒙蔽就会同时发生。所以政事在大夫之家而不能取回,权重之人玩弄权术而不能禁止,奖赏加给无功之人而不能剥夺,法则被废弃不奉行而不能树立,刑罚施行于不该受罚的人而不能禁绝,就是政事不给与民众的缘故。最后,鹖冠子指出,爱惜身体,但是却不能胡乱增加营养。其言下之意就是说,要根据身体的需要来增加营养,才能使身体健康;如果凭心意、凭口味来增加营养,那么就会使健康受到影响。为政同样如此,要根据人民的需求作为于政事,才能够使民众安居乐业。如果凭自己的心意来为政,那么就会使民众产生陋俗,产生混乱。

环流

《环流》是两千多年前鹖冠子对世界的认识的一篇论文,也可以说是他的世界观。鹖冠子认为,是阴阳二气的生发与消减约束了气候,使四季产生,而万物又根据四季的温度而决定了自己的生长衰亡。因此对流层就成为万物赖以生存的空间,对流层也就成了寒气与热气相互争夺的空间。正因为有地热上升的缘故,万物才得以生长繁殖,这一切都是温度变化的作用。寒气一旦增强,地球就进入冰河时期,寒气一旦减弱,地球就进入温暖时期。这就是大自然的规律与本能,这也是大自然的真诚之处。

所以真诚的人是顺从规律而不选择规律,顺从道路而不选择道路。因此,鹖冠子说,“物极则反,命曰环流。”这是指热空气向上运动,到十几公里高度时,遭遇强大的冷空气,不得已随从冷空气向下运动,接近地面时,又遭遇顽强向上的热空气,因此又随从向上运动,如此环流不已。我们就生存在这样一个对流层运动的世界里,这便是我们生存的这个世界的真相。

道端

《道端》,即是指端正道路,或是指道路的端正。治国的道路是什么?就是“急于求人,弗独为也。”就是选拔推举贤能的人。也就是说,治国的道路关键是选拔人材的道路。鹖冠子在本篇反复论述了人材的重要性,并一一列出君子与小人的区别,也指出任用君子与小人所可能导致的后果。我们现代人也知道要任用贤能的人,而不任用小人,可是我们无法判断谁是君子谁是小人,我们只是凭着各种证书来判断一个人是否有才能。

由于现代人品教育的缺失,人们大都缺乏明确的世界观、人生观、价值观;由于没有明确的世界观、人生观、价值观,人们的道路,人们的言行往往就是混乱的,而混乱的人生道路就有可能导致治国道路的混乱。本篇关于观察人的方法,确实值得我们现代人细细揣摩。

近迭

在《近迭》篇中,所谓“近”,即是浅显、浅近、容易理解、容易明白的意思,所谓“迭”,即是交替轮流的意思。“近迭”,即是容易明白的交替的道理。所谓治国,鹖冠子认为,并不是把国家放在首位,而是把人民放在首位,这是很浅显的道理。而为了保证人民的安居乐业,就需要有一定的军队。军队不是每天都使用,然而不可以一天没有。治国的道路,不能完全照搬天的道路,也不能完全照搬地的道路,更不能完全照搬四时与阴阳的道路。天的道路是覆盖万物而无所作为,地的道路是承载万物而无所作为,四时与阴阳的道路是随时变化,而作为于人的道路,却要根据人民的需要与发展来有所作为。

所以圣人效法的只是天地对万物的覆盖与承载,效法的只是四时与阴阳对万物的约束。所以社会行为规范与法度是对所有人的覆盖与承载,是对所有人的约束。然而人世间的法度却不能以想象来摸索,不能以个人意志为法度,因此所有人都要勉力于社会行为规范与法度。因此勉力于社会行为规范与法度的人才是真正的英雄豪杰。这就是容易明白的天人交替的道理。

度万

《度万》,是指以一来衡量万物,“一”是什么?就是人们共同行走的这一条道路。全篇通过庞暖与鹖冠子的问答,反复论述了道路的产生、形成和作用。庞暖询问道路随从人而成就的问题,鹖冠子回答于天地的变化,世界的形成,说明精神具备于心,道路具备于形,人们以此成为法则,读书人以此为准绳;陈列时势次序之气,授予恰当的名称,所以法规举措而阴阳就会调和。从而说明人的道路必须是由认识世界开始,当形成一定的世界观后,人们才能寻求到自己的人生道路。所以善于度量变化的人观察根本,根本充足那么就能穷尽,根本不充足那么规律必然薄弱。教化万物的,是政令;坚守一个道路制约万物的,是法规。

所谓的法规,是坚守内心的;所谓的政令,是出外制约的。所以君子得到道路就会尊贵,小人得到道路就会谨慎。然后鹖冠子又论述了治国道路上的五种政事,鹖冠子认为,教化是最重要的一件事,其次是百官的治理,再其次是对百官的教诲,第四是凭借民间的习俗的治理,意思是不改变民间的习俗而达到治理的效果。最后一个则是侍奉的治理,所谓的侍奉,就是服务,这与管子的思想是一致的,只有诚心诚意服务于人民,让人民安居乐业,才能达到治理国家的目的。全篇的中心就是道路,只有遵循了道路和规律,才有可能是一个成功的人生。

王鈇

《王鈇》篇,“王鈇”,是指王者之斧,即是说王者之法制犹如斧一样有威势,能够置人于死地。那么王者的法制是什么呢?鹖冠子称说成鸠氏的法制就象天一样,首先,天有诚信,太阳月亮的升起落下,星辰的排列都不会混乱。所以大大小小的万物无不以此为条理,万物无不以为这就是必然。然后鹖冠子描述了成鸠氏的社会制度,指出要象天地一样爱惜万物,要施行教化树立风俗,建立共同的社会行为规范。没有规矩,不成方圆;没有约束,不成社会。因此没有任何一个社会会放纵人们的所作所为,总会制定某些对人有约束力的规则。规则本来只是要人们放弃那些可能危害社会的冲动和行为,其理由还是基于个人的;只有这样,个人才活得更好。因此,规则的制定就有了两个彼此矛盾的目标,一是尽量满足人们的自由天性,因为规则是人们制订出来为自己服务的;二是通过束缚人的某种天性来满足社会秩序的需要,因为实行范围宽泛的自由需要以牺牲部分个人自由为代价。因此,一种合理的文化的基本标志就是:以最低限度的规则来保证上述双重目标的实现。

然而,西周以后的奴隶主贵族统治阶层,为了自己统治的需要,就制定了颇为详细和繁杂的“周礼”,以保证自己的既得利益,从而使“礼”——社会行为规范具有了很重的阶级倾向,成为压迫普通人民百姓的规则。因此,所谓的王斧,并不是要取人性命,而是以死亡为威胁保证更多人的生存权利,使人们无不以为这就是自然、必然。鹖冠子对成鸠氏的社会制度的描述,与管子有相似之处,其目的就是希望建立起完善的居民管理组织,统一人们的思想观念,然后达到治理的目的。其实,所谓的治理并不是哪里混乱就去弹压哪里,而是利用完善的居民管理组织,进行教化,移风易俗,统一人们的思想观念。

泰鸿

《泰鸿》篇,所谓“泰鸿”,是指通达于更换替代,而所谓通达于更换替代,即是随着时势而变化,这与孔子的“习”——调节,与关尹子、文子、庄子的“与时俱化”思想是相通的。鹖冠子首先借通达统一(虚拟之人)的口,说明了天的变化,而大地则是继承了天的演变,因此人也要臣服于天的行为方式,即:散布要以八方风向,大致估量要以四方六合,做事要以四季,放置要以八种准则;照耀要以三种光亮,统治要以典范榜样的规律,调和要以五音,校正要以六律,划分要以度数,表现要以五色,改变要以阴阳二气,到达要以南北方向,承受要以明白的历法。然后他又说,要尊重万物,万物的开始是互相依靠,其出现也是依照次第,到了成形,逐渐端正而兴旺。不损别物不益它物,幼小随从重视,以服从所效法的习俗,不改变天生的本性,不散乱天生的质朴,自然顺从那么就清静,有所行动那么就会混浊。然后他又说,依附依靠准绳,内心把持以维护,外在把握关键以纲要,行为以道理以把握;治理以终始。

鹖冠子认为,我们要以天地为准绳,否则就会首尾改变其面,地理失去经纬,夺爱造成混乱,对上就会毁灭天文,使道理不可知晓,神明失去随从。所以圣人立天为父,建地为母。遵守规范之人并不是使每块云必然相同,而是知晓统一希望役使众人犹如一人。综观全篇,鹖冠子立足于天地的变化而指出,人们不能固执己见,不能以自己的意愿生存于这个变化多端的天地之间,更不能以自己的意愿去改变大自然,改变社会,统治社会,管理社会。和谐是什么?万物依照次第诞生于天地间,就是各司其职,各尽所能,所以这个世界才和谐。也就是说,尊重万物的道路和规律,就是和谐,就是仁爱,就是快乐。这就是天地的最终意义,也是人生的最终意义。

泰录

《泰录》,即是通达次序。而所谓次序,即是指四季阴阳的变化,所以他说:神明圣哲之人,后天地生而先于天地尊贵。虽然后于天地而生,然而却知晓天地的开始;先于天地而亡,然而却知晓天地的结局。然后他说,所谓的天,是阴阳二气的集中表现;所谓的地,是伦理的必然。然后他说,在天地间象阴阳二气,杜绝燥湿以效法最佳行为方式,与时迁徙变化。

所谓的杜绝燥湿,即是指依照春、夏、秋、冬四季,有温、热、凉、寒的不同,这就是天地的最佳行为方式。地球表面若是只有阴气,那么就是冰川;若是只有阳气,那么就是高温。无论是冰川还是高温,万物都不能生长。所以人世间的一切事物,都要有一定的道路,都要有一定的次序。有了这样的世界观,才能立足于天地间。

世兵

《世兵》是指世俗的战争,鹖冠子首先回顾了历史上的战争,并着重指出,天没有因为战争而改变常规,地也没有因为战争而改变法则,阴阳也没有因为战争而搞乱其气,生与死也没有因为战争而勉强换位,三光也没有因为战争而改变其功用,神明也没有因为战争而迁徙其法度。也就是说:战争只是人类自己的事,天地阴阳太阳月亮星辰照样正常运转。然后他说:郊野发生战争那么国家就会枯竭民众就会疲惫,固守城邑那么就会吃人肉烧人骨。计谋失误,那么国家就会削弱君主就会贫困,成为天下的笑柄。然后他以曹沫的故事说明:不需要战争也能解决问题。然后他又以剧辛的故事反证说明:战败自杀,并没有解决问题,反而增加了问题。然后他说,人们就是因为欲望太多而使心里混浊,心里混浊那么就会没有智慧,有许多欲望那么就会不广博,不广博那么就会多忧愁,多忧愁那么就会混浊,混浊那么就会没有智慧。欲望邪恶的人,就是智慧之所以昏暗造成的。

然后他论述了进行战争的道路,并且指出,灾祸依靠着福祉而生,福祉内隐伏着灾祸,灾祸与福祉互相纠缠。忧愁与喜悦聚于家门,吉与凶同处一室,损失反而得到,成功反为失败。然后他说:有能力的人能渡过河流,没有能力的人就会倾覆于水中。然后他说:千言万语,除了最终获得奖赏还为了什么呢?也就是说,人们都是为了私心私利而进行世俗的战争,如果能够少一点私心私利,委曲求全,那么战争也就不会发生了。战争一旦发生,那么国家就会枯竭民众就会疲惫,固守城邑那么就会吃人肉烧人骨。因此,知晓统一之道并不烦琐,千种方法万种周遍,人们互相掺杂平等和同,克制之道都不一样。

备知

《备知》,就是具备两方面的知识,即知人与知事。知人即是要知晓所接触的人,这些人是什么样的人,必须清楚了解他们,才能与之同处共事。可是人心是最善变的,其变化之大,让人无所适从。鹖冠子没有讲出怎么样去识别人,怎么样去知人,但他提出这个问题,却是千百年来人们为之头痛的根本问题。知事即是要知晓所接触到的事,大千世界,无奇不有,如果我们不知晓事情的来龙去脉,不知晓事情的发展趋势,那么我们就很难解决、处理事情。

其实,我们的一生,也就是这两件事,只要能够知人、知事,我们的一生也就能够从容应对,游刃有余了。所以我们的学习,也就要围绕着知人与知事这两件事来展开。

每个人都有自己的发展规律,也就是说,每个人都是按照自己的世界观、人生观、价值观而有自己的发展规律,有明确的世界观、人生观、价值观的人,其发展规律很好掌握,因此我们可以选择结交或躲开,躲不开的,我们也可以选择其它办法。而那些没有明确的世界观、人生观、价值观的人,也就是世界观、人生观、价值观混乱的人,是最难应对的人。这种人忽冷忽热,忽左忽右,一会儿这样一会儿那样,想到什么做什么,我们就很难知晓了,对付这种人,我们采取的唯一措施,就是不要相信他。所以,知晓人,就是要弄清楚一个人的人生道路,弄清楚其思想观念,看他走一条什么样的人生道路,有什么样的方向、目标,再来对照他的行为,这样就可以是“知人”了。

每一件事情,也有各自独特的发展规律,所以,对任何一件事,我们都必须要掌握根本,弄清楚事情的来龙去脉,以及发展趋势,掌握其发展规律,我们才能够解决和处理。所有的事情,都是按时势而发展变化的,不是以我们的意志而变化的,所以我们必须先要了解时势的变化、环境的变化,才能掌握事情的变化。这样就可以是“知事”了。

兵政

《兵政》,即是讲对战争的匡正。对待战争,人们有很多不正确的观念,在中国古代,从黄帝直到夏、商、周,大部分进行的是讨伐、征伐的战争。蚩尤残暴人民,所以黄帝征伐他,夏桀王残暴人民,所以商汤王讨伐他,商纣王残暴人民,所以周武王讨伐他。当然这期间有一些小的战争,是以掠夺财物为主的战争,至春秋战国时期,战争的性质就改变了,主要是以兼并土地为主的战争。至近代,战争的性质又变了,一种是宗教战争,我的宗教是天下最好的真理,为了维护我的宗教,就要消灭那些“邪教”。另一种是资本扩张的战争,我发达了,资本就要扩张。再一种是资源战争,我缺少某一种资源,因此我要想方设法控制其他国家的资源,以最少的资本换取最大的利润。

鹖冠子虽然没有说这些,但在他的思想观念中,他认为春秋战国时期的战争都是不正常的。所以他最后强调道路问题,每一个人,每一个国家,都有自己的道路,走在自己的道路上,就不会横冲直撞、横行无忌,所以道路就会产生法则,依照道路上的法则而前进,就不会有不正常的战争。

学问

《学问》,是指学习与询问,中国古人学习不是填鸭式的灌水,而是老师讲一段话后,由学生自己向老师询问,以解除自己心中的疑惑,不询问,老师就认为你已经弄懂了,就会开始另一节课。所以中国古人提倡“不耻下问”。就如庞暖,是赵国的一位将军,他就是“不耻下问”于平民的鹖冠子,向鹖冠子虚心学习。在本篇中,他的主要问题是,一个人是要跟老师学一辈子,还是只学一段时间?鹖冠子回答他,只要听闻了九种道路就可以了,在《备知》篇中,鹖冠子说,一个人只要具备两方面的知识,即知人与知事。

本篇中的所谓九种道路,就是知人与知事的综合,即,懂得道路和规律,懂得阴阳,懂得法令,懂得天官,懂得神奇之证,懂得技艺,懂得人情,懂得器械,懂得安排战争之事等。一个人只要能够懂得这些,也就可以独立去担任将军了。所以鹖冠子最后说,实际上,一个人就是自己救自己!知晓老师,跟着老师学习九种道路,时时知晓修治美善,就能成为有用之器,有用之材。

世贤

《世贤》,即世俗之贤人,世俗之贤人犹如医生,能够治理社会之疾病。圣人之治理社会,犹如良医;使社会疾病自然转化,从而不再施以药石。贤人之治理社会,犹如中兄之医,发现问题苗头即刻挫败,从而使社会保持健康发展。

天权

《天权》,即是天有权衡,既然天有权衡,为什么我们还要惑乱于名声呢?就算是不惑乱于名声的人,也不能昭示出自己的明白。所以我们要知晓空间、知晓时间、知晓规律、知晓道路、知晓万物,我们才能够知晓天的权衡。然后鹖冠子又说,人们无不蔽塞于其所不能见到的事,阻隔于其所没有听闻的事,闭塞于其所不能打开的事,屈服于其所不能做到的事,制约于其所不能胜任的事。然后鹖冠子又说,所谓的蔽塞,难道必然是帷幔衣物所屏障,隐藏于帷幔草帘后面吗?周遍平整而不看见就叫做蔽塞。然后鹖冠子又说,迷惑于过去以观察如今,因此就能知晓其不能做到。有人树立标记而看见的人就不会迷惑,按照法则而分割的人不会疑惑,这是因为本来说的就是所希望的。

然后鹖冠子又说,春天用苍龙七宿观测,夏天用朱雀七宿观测,秋天用白虎七宿观测,冬天用玄武七宿观测。天地已经得到,还有什么事物不能主宰?然后鹖冠子又说,耳朵可以听声调音,而不能去调音律。眼睛可以看见不同的形状,而不能去作为于不同的形状。嘴可以叙说神明,而不能去成为神明。然后鹖冠子又说,善于用兵的人谨慎,以天时来克制,以地理来维度,以人来成就。这三样弄明白,什么设置不可以图谋?然后鹖冠子又说,沉溺于和睦就会使人沉溺,所以人员往来就会形成空隙孔窍而溃决。鹖冠子的这个思想如同老子、关尹子、文子一样,走在自己的道路上,按照治国、治军的道路,为什么还要去仁爱呢?仁爱只会破坏既定的道路。所以,仁爱、和睦也是一种迷惑。天仁爱万物,所以覆盖万物,给万物以阳光、雨露,这就是天的权衡。我们效法天,也就是效法天的这种权衡,仁爱万民、和睦万民。

能天

《能天》,即是亲善和睦于天,按照天的规律行为于自己的人生。鹖冠子首先指出,只有象天一样广阔、空虚,才能穷尽于没有束缚的思想,才能论述于高远深沉的言辞,才能饱满而不杂乱纷纷,所以能够远离尘埃而立足于很大的清明之上。然后鹖冠子说,自然,是外部形体,是不可改变的;奇偶,是数目,是不可增减的;成败,有兆头,是不能够增长的。然后鹖冠子说,所谓的统一,是规律的贤能,所谓的圣明,是贤能的所爱,所谓的道路,是圣明的治理,诚挚于此就能得到。

然后鹖冠子说,到达这一条道路很容易,所以确定审定在于人,观察变化在于物。然后鹖冠子论述了各种言辞,指出,只有端正的、真诚的言辞,才是言论的纲要,才能走上自己的人生道路。春秋战国时期,很多言辞出现于世间,这就是所谓的“百花齐放、百家争鸣”,可是这些偏颇、过度、欺诈、躲闪之辞,都是不正确的,都是别有用心、别有所图的,按照这些言辞、理论,鹖冠子认为,都不能让人走上自己的人生道路,所以他提倡圣明的言论,希望人们都能够与天亲善和睦,走自己的人生道路。

武灵王

《武灵王》,是以首句人名而命名,全篇主旨在于“故大上用计谋,其次因人事,其下战克。”与孙子《谋攻》篇:“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”之意有异曲同工之处,庞暖直承鹖冠子思想,提倡兵不血刃而取胜,提倡的计谋在于搅乱敌国君臣的思想,使其国自乱,便可一举而胜利,其中心思想还是保护爱惜人民。在这严密的论证,雄辩的说理面前,赵武灵王不得不承认“存亡在于自身。”通过本篇之事,我们后人也可以认识到,祸福的来临,关键在于自身的“心动”。

通观全书,我们发现,鹖冠子以道路为纲,而道路的确立,是以认识世界为基础的,也就是说,没有对世界的正确认识,我们就找不到正确的人生道路,也走不好我们的人生道路。

博选第一

着希第二

夜行第三

天则第四

环流第五

道端第六

近迭第七

卷中

度万第八

王鈇第九

泰鸿第十

泰录第十一

卷下

世兵第十二

备知第十三

兵政第十四

学问第十五

世贤第十六

天权第十七

能天第十八

武灵王第十九

鹖冠子卷上

宋 陆 佃 解

昭文 张海鹏 梓

博选第一

王鈇非一世之器者,厚德隆俊也。道凡四稽:一曰天,二曰地,三曰人,四曰命。权人有五至:一曰伯己,二曰什己,三曰若己,四曰厮役,五曰徒隶。所谓天者,物理情者也,所谓地者,常弗去者也,所谓人者,恶死乐生者也,所谓命者,靡不在君者也。君也者,端神明者也,神明者,以人为本者也,人者,以贤圣为本者也,贤圣者,以博选为本者也,博选者,以五至为本者也。故北面而事之,则伯己者至,先趋而后息,先问而后默,则什己者至,人趋己趋,则若己者至,凭几据杖,指麾而使,则□役者至,乐嗟苦咄,则徒隶之人至矣。故帝者与师处,王者与友处,亡主与徒处。故德万人者谓之隽,德千人者谓之豪,德百人者谓之英。德音者,所谓声也,未闻音出而响过其声者也。贵者有知,富者有财,贫者有身。信符不合,事举不成。不死不生,不断不成。计功而偿,权德而言,王鈇在此,孰能使营。

着希第二

道有稽,德有据。人主不闻要,故专与运尧,而无以见也。道与德馆,而无以命也,义不当格,而无以更也。若是置之,虽安非定也。端倚有位,名号弗去。故希人者无悖其情,希世者无缪其宾。文礼之野,与禽兽同则,言语之暴,与蛮夷同谓。夫君子者,易亲而难狎,畏祸而难却,嗜利而不为非,时动而不苟作。体虽安之,而弗敢处,然后礼生;心虽欲之,而弗敢信,然后义生。夫义节欲而治,礼反情而辨者也,故君子弗径情而行也。夫乱世者,以粗智为造意,以中险为道,以利为情,若不相与同恶,则不能相亲,相与同恶,则有相憎。说者言仁,则以为诬,发于义,则以为夸,平心而直告之,则有弗信。故贤者之于乱世也,绝豫而无由通,异类而无以告,苦乎哉。贤人之潜乱世也,上有随君,下无直辞,君有骄行,民多讳言。故人乖其诚,能士隐其实情,心虽不说,弗敢不誉。事业虽弗善,不敢不力,趋舍虽不合,不敢弗从。故观贤人之于乱世也,其慎勿以为定情也。

夜行第三

天文也,地理也,月刑也,日德也,四时检也,度数节也,阴阳气也。五行业也,五政道也,五音调也,五声故也,五味事也,赏罚约也。此皆有验,有所以然者,随而不见其后,迎而不见其首。成功遂事,莫知其状。图弗能载,名弗能举。强为之说曰:芴乎芒乎,中有象乎,芒乎芴乎,中有物乎,窅乎冥乎,中有精乎。致信究情,复反无貌,鬼见,不能为人业。故圣人贵夜行。

天则第四

圣王者,有听微决疑之道,能屏谗,权实,逆淫辞,绝流语,去无用,杜绝朋党之门,嫉妒之人,不得着明,非君子术数之士莫得当前。故邪弗能奸,祸不能中。彼天地之以无极者,以守度量,而不可滥,日不逾辰,月宿其●,当名服事,星守弗去,弦望晦朔,终始相巡,逾年累岁,用不缦缦,此天之所柄以临斗者也。中参成位,四气为政,前张后极,左角右钺,九文循理,以省官众,小大毕举。先无怨雠之患,后无毁名败行之咎。故其威上际下交,其泽四被而不鬲。天之不违,以不离一,天若离一,反还为物。不创不作,与天地合德,节玺相信,如月应日。此圣人之所以宜世也。知足以滑正,略足以恬祸,此危国之不可安,亡国之不可存也。故天道先贵覆者,地道先贵载者,人道先贵事者,酒保先贵食者。待物也,领气时也,生杀法也。循度以断,天之节也。●地而守之,分民而部之。寒者得衣,饥者得食,冤者得理,劳者得息,圣人之所期也。夫裁衣而知择其工,裁国而知索其人,此固世之所公哉。同而后可以见天,异而后可以见人,变而后可以见时,化而后可以见道。临利而后可以见信,临财而后可以见仁,临难而后可以见勇,临事而后可以见术数之士。九皇之制,主不虚王,臣不虚贵阶级。尊卑名号,自君吏民,次者无国,历宠历录,副所以付授,与天人参相结连,钩考之具不备故也。下之所逜,上之可蔽,斯其离人情而失天节者也。缓则怠,急则困,见闲则以奇相御,人之情也。举以八极,信焉而弗信,天之则也。差缪之闲,言不可合,平不中律,月望而晨月毁于天,珠蛤蠃蚌虚于深渚,上下同离也。未令而知其为,未使而知其往,上不加务而民自尽,此化之期也。使而不往,禁而不止,上下乖谬者,其道不相得也。上统下抚者,远众之慝也,阴阳不接者,其理无从相及也,算不相当者,人不应上也。符节亡此,曷曾可合也,为而无害,成而不败,一人唱而万人和,如体之从心,此政之期也。盖毋锦杠悉动者,其要在一也。未见不得其●而能除其疾也。文武交用而不得事实者,法令放而无以枭之谓也。舍此而按之彼者,曷曾可得也。冥言易,而如言难。故父不能得之于子,而君弗能得之于臣。已见天之所以信于物矣,未见人之所信于物也。捐物任势者,天也,捐物任势,故莫能宰而不天。夫物故曲可改人可使。

法章物而不自许者,天之道也。以为奉教陈忠之臣,未足恃也。故法者,曲制,官备,主用也。举善不以窅窅,拾过不以冥冥。决此,法之所贵也。若砻磨不用,赐物虽诎,有不效者矣。上下有闲,于是设防知蔽并起。故政在私家而弗能取,重人掉权而弗能止,赏加无功而弗能夺,法废不奉而弗能立。罚行于非其人而弗能绝者,不与其民之故也。夫使百姓释己而以上为心者,教之所期也。八极之举,不能时赞,故可壅塞也。昔者有道之取政,非于耳目也。夫耳之主听,目之主明。一叶蔽目,不见太山,两豆塞耳,不闻雷霆。道开而否,未之闻也。见遗不掇,非人情也。信情脩生,非其天诛,逆夫人僇,不胜任也。为成求得者,事之所期也。为之以民,道之要也。唯民知极,弗之代也。此圣王授业,所以守制也。彼教苦故民行薄,失之本故争于末。人有分于处,处有分于地,地有分于天,天有分于时,时有分于数,数有分于度,度有分于一。天居高而耳卑者,此之谓也。故圣王天时人之地之雅无牧能因无功多。尊君卑臣,非计亲也,任贤使能,非与处也。水火不相入,天之制也。明不能照者,道弗能得也,规不能包者,力弗能挈也。自知慧出,使玉化为环玦者,是政反为滑也。田不因地形,不能成谷,为化不因民,不能成俗。严疾过也,喜怒适也,四者已仞,非师术也。形啬而乱益者,势不相牧也。德与身存亡者,未可以取法也。昔宥世者,未有离天人而能善与国者也。先王之盛名,未有非士之所立者也。过生于上,罪死于下。浊世之所以为俗也,一人乎,一人乎,命之所极也。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。