-

红楼梦评论 编辑

《红楼梦评论》由国学大师王国维所著,是中国文学研究史上第一部真正意义上的中西文学比较研究论文。当中他以叔本华的哲学思想为理论基础,从故事内容、人物描摹着手,系统探究小说题旨和美学、伦理学价值,是红学史上的里程碑。

书名:红楼梦评论

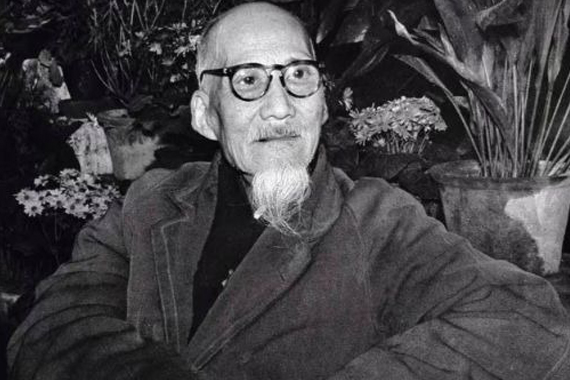

作者:王国维

出版社:上海古籍出版社

ISBN:9787532560073

创作年代:清朝

第一章

人生及美术之概观

国画金陵十二钗

国画金陵十二钗

生活之本质何?欲而已矣。欲之为性无厌,而其原生于不足。不足之状态,苦痛是也。既偿一欲,则此欲以终。然欲之被偿者一,而不偿者什伯,一欲既终,他欲随之,故究竟之慰藉,终不可得也。即使吾人之欲悉偿,而更无所欲之对象,倦厌之情即起而乘之,于是否人自己之生活,若负之而不胜其重。故人生者如钟表之摆,实往复于苦痛与倦厌之间者也。夫倦厌固可视为苦痛之一种,有能除去此二者,吾人谓之曰快乐。然当其求快乐也,吾人于固有之苦痛外,又不得不加以努力,而努力亦苦痛之一也。且快乐之后,其感苦痛也弥深,故苦痛而无回复之快乐者有之矣,未有快乐而不先之或继之以苦痛者也,又此苦痛与世界之文化俱增,而不由之而减。何则?文化愈进,其知识弥广,其所欲弥多,又其感苦痛亦弥甚故也。然则人生之所欲既无以逾于生活,而生活之性质又不外乎苦痛,故欲与生活与苦痛,三者一而已矣。

吾人生活之性质既如斯矣,故吾人之知识遂无往而不与生活之欲相关系,即与吾人之利害相关系。就其实而言之,则知识者固生于此欲,而示此欲以我与外界之关系,使之趋利而避害者也。常人之知识,止知我与物之关系,易言以明之。止知物之与我相关系者,而于此物中又不过知其与我相关系之部份而已。及人知渐进,于是始知欲,知此物与我之关系,不可不研究此物与彼物之关系。知愈大者,其研究逾远焉。自是而生各种之科学,如欲知空间之一部之与我相关系者,不可不知空间全体之关系,于是几何学兴焉(按西洋几何学Geometry之本义系量地之意,可知古代视为应用之科学,而不视为纯粹之科学也。)欲知力之一部之与我相关系者,不可不知力之全体之关系,于是力学兴焉。吾人既知一物之全体之关系,又知此物与彼物之全体之关系,而立一法则焉,以应用之于是物之现于吾前者,其与我之关系及其与他物之关系,有其利而无其害,以使吾人生活之欲增进于无穷。此科学之功效也。故科学上之成功,虽若层楼杰观,高严巨丽,然其基址则筑乎生活之欲之上,与政治上之系统立于生活之欲之上无以异。然则吾人理论与实际之二方面,皆此生活之欲之结果也。

第二章

《红楼梦》之精神

裒伽尔之诗曰:

Ye wise men, highly, deeply learned,

Who think it out and know,

How, when and where do all things pair?

Why do they kiss and love?

Ye men of lofty wisdom say

What happened to me then,

Search out and tell me where, how, when,

And why it happened thus.

嗟汝哲人,靡所不知,靡所不学,既深且跻。粲粲生物,罔不匹俦。各啮阙齿,而相阙攸。匪汝哲人,孰知其故。自何时始,来自何处?嗟汝哲人,渊渊其知。相彼百昌,奚而熙熙?愿言哲人,诏余其故。自何时始,来自何处?(译文)

裒伽尔之问题,人人所有之问题,而人人未解决之大问题也。人有恒言曰:饮食男女,人之大欲存焉。然人七日不食即死,一日不再食则饥。若男女之欲,则于一人之生活上宁有害无利者也,而吾人之欲之也如此何哉?吾人自少壮以后,其过半之光阴,过半之事业,所计划所勤动者为何事?汉之成哀,曷为而丧其生?殷辛周幽,曷为而亡其国?励精如唐玄宗,英武如后唐庄宗,曷为而不善其终?且人生苟为数十年之生活计,则其维持此生活亦易易耳,曷为而其忧劳之度倍蓰而未有已?《记》曰:“人不婚宦,情欲失半。”人苟能解此问题,则于人生之知识思过半矣。而蚩蚩者乃日用而不知,岂不可哀也欤!其自哲学上解此问题者,则二千年间仅有叔本华之“男女之爱之形而上学”耳。诗歌小说之描写此事者,通古今东西,殆不能悉数,然能解决之者鲜矣。《红楼梦》一书非徒提出此问题,又解决之者也。彼于开卷即下男女之爱之神话的解释。

第三章

《红楼梦》之美学上之精神

如上章之说,吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲小说,无往而不着此乐天之色彩。始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨,非是而欲餍阅者之心难矣。若《牡丹亭》之返魂,《长生殿》之重圆,其最着之一例也。《西厢记》之以惊梦终也,未成之作也,此书若成,吾乌知其不为《续西厢》之浅陋也?有《水浒传》矣,曷为而又有《荡寇志》?有《桃花扇》矣,曷为而又有《南桃花扇》?有《红楼梦》矣,彼《红楼复梦》《补红楼梦》《续红楼梦》者曷为而作也?又曷为而有反对《红楼梦》之《儿女英雄传》?故吾国之文学中,其具厌世解脱之精神者仅有《桃花扇》与《红楼梦》耳。而《桃花扇》之解脱,非真解脱也。沧桑之变,目击之而身历之,不能自悟而悟于张道士之一言,且以历数千里冒不测之险投缧绁(注1)之中所索女子才得一面,而以道士之言一朝而舍之,自非三尺童子,其谁信之哉?故《桃花扇》之解脱,他律的也;而《红楼梦》之解脱,自律的也。且《桃花扇》之作者,但借侯李之事以写故国之戚,而非以描写人生为事,故《桃花扇》,政治的也,国民的也,历史的也;《红楼梦》,哲学的也,宇宙的也,文学的也。此《红楼梦》之所以大背于吾国人之精神,而其价值亦即存乎此。彼《南桃花扇》《红楼复梦》等,正代表吾国人乐天之精神者也。

《红楼梦》一书,与一切喜剧相反,彻头彻尾之悲剧也。其大宗旨如上章所述,读者既知之矣。除主人公不计外,凡此书中之人,有与生活之欲相关系者,无不与苦痛相终始。以视宝琴、岫烟、李纹、李绮等,若藐姑射神人,(繁体琼字去掉王旁)乎不可及矣,夫此数人者,曷尝无生活之欲,曷尝无苦痛,而书中既不及写其生活之欲,则其苦痛自不得而写之,足以见二者如骖之靳,而永远的正义无往不逞其权力也。又吾国之文学,以挟乐天的精神故,故往往说诗歌的正义,善人必令其终,而恶人必离其罚,此亦吾国戏剧小说之特质也。《红楼梦》则不然。赵姨、凤姊之死,非鬼神之罚彼良心,自己之苦痛也。若李纨之受封,彼于《红楼梦》十四曲中固已明说之曰:

第四章

《红楼梦》之伦理学上之价值

自上章观之,《红楼梦》者,悲剧中之悲剧也。其美学上之价值即存乎此。然使无伦理学上之价值以继之,则其于美术上之价值尚未可知也。今使为宝玉者,于黛玉既死之后,或感愤而自杀,或放废以终其身,则虽谓此书一无价值可也。何则?欲达解脱之域者,固不可不尝人世之忧患,然所贵乎忧患者,以其为解脱之手段,故非重忧患自身之价值也。今使人日日居忧患言忧患,而无希求解脱之勇气,则天国与地狱彼两失之,其所领之境界,除阴云蔽天沮洳弥望外,固无所获焉。黄仲则

《绮怀》诗曰:

如此星辰非昨夜,为谁风露立中宵?

又其卒章曰:

结束铅华归少作,屏除丝竹入中年。茫茫来日愁如海,寄语羲和快着鞭。

其一例也。《红楼梦》则不然,其精神之存于解脱,如前二章所说,兹固不俟喋喋也。

然则解脱者,果足为伦理学上最高之理想否乎?自通常之道德观之,夫人知其不可也。夫宝玉者,固世俗所谓绝父子弃人伦不忠不孝之罪人也。然自太虚中有今日之世界,自世界中有今日之人类,乃不得不有普通之道德以为人类之法则,顺之者安,逆之者危,顺之者存,逆之者亡。于今日之人类中,吾固不能不认普通之道德之价值也,然所以有世界人生者,果有合理的根据欤?抑出于盲目的动作,而别无意义存其间欤?使世界人生之存在而有合理的根据,则人生中所有普通之道德,谓之绝对的道德可也。然吾人从各方面观之,则世界人生之所以存在,实由吾人类之祖先一时之误谬。诗人之所悲歌,哲学者之所瞑想,与夫古代诸国民之传说若出一揆,若第二章所引《红楼梦》第一回之神话的解释,亦于无意识中暗示此理,较之《创世记》所述人类犯罪之历史,尤为有味者也。夫人之有生,既为鼻祖之误谬矣,则夫吾人之同胞,凡为此鼻祖之子孙者,苟有一入焉未入解脱之域,则鼻祖之罪终无时而赎,而一时之误谬反覆至数千万年而未有已也。则夫绝弃人伦如宝玉其人者,自普通之道德言之,固无所辞其不忠不孝之罪,若开天眼而观入,则彼固可谓干父之蛊者也。知祖父之误谬,而不忍反覆之以重其罪,顾得谓之不孝哉?然则宝玉“一子出家,七祖升天”之说,诚有见乎!所谓孝者在此不在彼,非徒自辩护而已。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 红楼梦考证

上一篇 红楼梦评论·石头记索隐