-

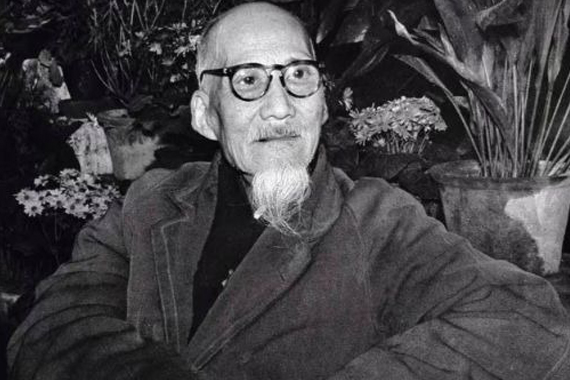

独孤郁 编辑

独孤郁(776年-815年),字古风,河南洛阳人,文学家独孤及次子。唐代文章家、史学家、散文家。

贞元十四年(798年),独孤郁进士及第。其文章有乃父之风,被权德舆赏识,以女妻之。贞元末年为监察御史。元和元年(806年),应制举才识兼茂、明于体用科,入第四等,拜右拾遗。元和四年(809年),为右补阙。元和五年(810年),兼史馆修撰,不久召充翰林学士。权德舆为宰相时,独孤郁以翁婿之嫌辞去内职,迁考功员外郎,充史馆修撰、判馆事。曾预修《德宗实录》。元和七年(812年),以本官复知制诰。元和八年(813年),转驾部郎中,复召为翰林学士。

元和九年(814年),独孤郁以疾辞内职,改秘书少监,屏居鄠县。翌年去世,时年40岁。

元和初,应制举才识兼茂、明于体用,策入第四等,拜左拾遗。太子司议郎杜从郁拜左补阙,郁与同列,论之曰:“从郁是宰臣佑之子,父居宰执,从郁不宜居谏列。”乃改为左拾遗,又论曰:“补阙之与拾遗,资品虽殊,同是谏官,若时政或有得失,不可令子论父。”从郁竟改他官。

四年,转右补阙,又与同列拜章论中官吐突承璀不宜为河北招讨使,乃改招抚宣慰使。

五年,兼史馆修撰。寻召充翰林学士,迁起居郎。权德舆作相,郁以妇公辞内职。宪宗曰:“德舆乃有此佳婿。”因诏宰相于士族之家,选尚公主者。迁郁考功员外郎,充史馆修撰、判馆事,预修《德宗实录》。

七年,以本官复知制诰。八年,转驾部郎中。其年十月,复召为翰林学士。

九年,以疾辞内职。十一月,改秘书少监,卒。

问:皇帝若曰:朕观古之王者,受命君人,兢兢业业,承天顺地,靡不思贤能以济其理,求谠直以闻其过。故禹拜昌言而嘉猷罔伏,汉徵极谏而文学稍进,匡时济俗,罔不率繇。厥后相循,有名无实,而又设以科条,增求茂异,舍斥已之至论,进无用之虚文,指切著明,罕称於代。兹朕所以叹息郁悼,思索其真,是用发恳恻之诚,咨体用之要,庶乎言之可行,行之不倦,上获其益,下输其情,君臣之间,欢然相与。子大夫得不勉思朕言而茂明之?我国家光宅四海,年将二百,十圣宏化,万方怀仁,三王之礼靡不讲,六代之乐罔不举,漏泽於下,升中於天,周汉已还,莫斯为盛。自祸阶漏坏,兵宿中原,生人困竭,耗其大半,农战非古,衣食罕储,念兹疲?,未遂富庶。督耕殖之业,而人无恋本之心;峻榷酤之科,而下有重敛之困。举何方而可以复其盛?用何道而可以济其艰?既往之失,何者宜惩?将来之虞,何者当戒?昔主父惩患於晁错而用推恩,夷吾致霸於齐桓而行寓令,精求古人之意,启迪来哲之怀,眷兹洽闻,固所详究。又执契之道,垂衣不言,委之於下,则人用其私,专之於上,则下无其功。汉元优游於儒术,盛业竟衰;光武责课於公卿,峻政非美。二途取舍,未获所从,余心浩然,荩所疑惑。子大夫熟究其言旨,属之於篇。兴自朕躬,毋悼后害。

对:臣闻天发生以雷雨,圣人发生以号令,天道帝道,并行於上,群僚庶物,感遂於下。伏惟陛下与天为仁,与雷作解,臣则蠢动之一物也,气下乃出,安知其由?比於金石草木,物之无心者也,和之或大鸣小鸣,终始相生,清浊杂作,变而成文者,以圣人击考之,不得藏其声也。若臣者,朴直蠢愚,陛下考之而无声,是不如金石草木之无心矣,敢不极闻以对?

伏以陛下发德音,访岩薮,招贤士,求直言,询可行之谋,垂不倦之听,欲使上获其益,下输其情,君臣之间,欢然相遇,此禹所以称大汉所以称盛者,用此道也,臣何足以仰承之。臣以为有国不患无贤,患不能用贤,不患无直言,患不能容直言,今夫朝廷之大,百官之众,非无贤也,然陛下︻纩凝旒,或未之察,群臣各默默,来朝而退,虽有贤才,孰能辨之?观《易》卦乾上坤下“否”,坤上乾下“泰”。乾为君,坤为臣。君意下降,臣诚上达,则是天地交,泰之时也;君意不下降,臣诚不上达,则是天地不交,否之时也。若太宗文皇帝每一视朝,未尝不从容问群臣政之得失,下有一毫之善,上无不奖,上有一毫之失,下无不谏,或有引入禁内,或周旋禁中,疾则幸其第,没则临其丧,君臣之道,可谓至矣。是以无遗才,无阙政,巍未荡,与天无穷者,上下交泰也。秦帝胡亥,信用左右,左右欲专秦柄,乃教胡亥曰:“陛下富有春秋,初即位,奈何与公卿廷决事?事即有误,示群臣短也。”於是胡亥常居禁中,群臣希见者,不闻其过,天下所以乱者,上下不交也。伏惟陛下上法天,下法地,中法太宗,每坐朝宣旨,使群臣各有所陈,陛下赐之温颜,尽其启沃。言语侍从之臣,得以奉其职;左右有所书,以贻来代;谏诤之官,与闻其政而献替之。使此辈无有所补,黜之可也;使其稍识大体,陛下与之论道讲政,岂不可裨於万一也?孰敢不输其情乎,苟居位者不与之言,献直言者不与之用,又何必搜罗岩穴,远访不用之人,勤求不信之言乎?贤者又何来也?来者又何言也?此体用之要,求贤济理之术,尽於是矣,惟陛下行之。

若生人之困於衣食,而无恋本之心,但兵宿中原,如此,实由方面大臣之罪也。夫方面大臣,宜直播天子之休风,保抚其人如赤子,而乃倾其脂血,剥其生财,聚其技彗淫巧,以荡上心。天子诚以为物力有馀,而不知其情也。执事者又未尝闻以生人艰苦为言,而得罪者岂其尽直而不用乎?夫王者居於九天之上,非臣下痛激肝血,指明而言,亦何由而达也?若臣下者,草木孤贱,宜周旋其所以能而言之也。

今天下困於商税不均,可谓甚矣,百姓之忘本,十而九矣。昔尝有人有良田千亩,柔桑千本,居室百堵,牛羊千蹄,奴婢千指,其税不下七万钱矣。然而不下三四年,桑田为墟,居室崩坏,羊犬奴婢,十不馀一,而公家之税,曾不稍蠲,督责鞭笞,死亡而后已。於是州伯邑长,方以人安赋集,攘臂於其间,趁办朝廷,用升考绩,取彼逋责,均其所存,展转奔逃,又升户口,是以赋益重而人益贫,不均之甚一也。是故欲人之财赋均一,而无自蹙之患,宜视通邑之盈虚,使乡户坐於田,迭相隐核其上下,不使贪官赃吏纷动其间,则有无轻重可得而均也。

夫古有四人,今转加七,计口而十分之,其所以尽悴出赋,而衣食其九者,农夫蚕妇而已。绛衣浅带以代农者,人十之一;缦胡之缨,短后之服,仰衣食县官者,人十之一;髡头坏衣,不耕不蚕,坐而供养者,人十之三;审曲面势,以饬五材,鬻工而衣食者,人十之二;乘时射利,贸迁有无,取倍称之息而衣食者,人十之二;游手倚市,以庇妻孥,以给衣食者,人十之一;其馀为农桑之薮焉。农夫糠核不足,而十人者畜马厌梁粟;蚕妇衣不蔽形,而十人者咸袭罗纨。是以性近儒则入仕,近武则从军,善计则贸迁,避事则髡削,技巧则为工师,拙奸则为驵侩,非戆愚?一无他肠者,孰肯勤体效力,为稼穑之苦乎?且以田废而衣食罕者,户口所在减而背本之利多,不均之甚二也。陛下诚能宽农人之徵而优乐之,杜众邪之门而困辱之,则农桑益而衣食有馀也。

自兵革以来,人多流散,版籍废绝,户口荡析。加以忧惧,越於异乡,末以侥幸,利其苟且。宽之则偷於朝夕,勤之则挺而陷於邪,又讹言焉。屋室聚为瓦砾,田野俱为榛芜,赋税不均,居者日困,又为此也。伏望陛下敕百姓,所在编为土著,不即归之旧乡,缮黄籍,生则书之,死则去之,庶男女之所生,户口之多少,可得而知也。无田者给与公田,假种食,因其井泉,制为民居,艺桑麻,种蒲蔬,育狗彘,三年不输官,自初即於三年,人犹有之他者,所至得以重罪罪之,然后人安其生,乐其业,而无奔亡之患矣。安土则敦本,敦本则人庶矣;税均则敛轻,敛轻则人富矣。以此阜俗,不盛何为;以此济人,何难之有?

若夫盐榷者,经国之所资,财用之大宝也。然而当今之务,若修其业,除其弊,亦可以无重敛之困也。夫盐榷之重弊,失於商徒操利权,州县不奉法,贾太重而吏太烦,布帛精粗不中数矣。夫以商徒操利权,则其利有时而废,州郡不敢谁何,是劝农人以逐末也;州郡不奉法,则各私其人,而盗煮者行矣;贾太重,则贫者不堪矣;吏太烦,则糜费之者众矣;布帛精粗不中数,则女工徒损,风俗偷薄,而上困矣。即如此,宜罢盐铁之官以省费,停郡府之政令以一其门,禁人为商以反其耕,损其厚贾以利其人,速其售而布帛必精,以齐其俗,以厚其利。如此,亦可大裨於国,大赖於人矣。酒酤之人,罢之可也。

夫既往之失,不能久於其道,将来之虞,中道尽也。自古帝王未有不勤俭於其初,天下归焉;满假於其终,天下离焉。陛下以勤俭为恒,满假为戒,勤而不已,损之又损,慎终如初,守而勿失。天地所以能长且久者,以其运行不息也,陛下其可息乎?可懈乎?晁错所以急绳七国者,欲尊天子,恐削弱迟而祸大矣;主父所以推恩子弟者,因其欲而分裂诸侯之易矣。今天下一家,尽为郡县,无诸侯强大之患,无宗室葭莩之亲,而以推恩为言,臣恐未可以令天下也。齐桓之时,列国相倾,管夷吾欲辅霸业,恐诸侯先谋而为之备,是以修其寓令,而兵食足焉。使战者必耕,耕者必战,无事则散之垅亩,有事则授之甲兵,此古人之意可行之验也。夫舜之所以为圣人,以其选贤任能也。五教契也,五谷弃也,五刑皋陶也,八音夔也,虞伯益也,水土禹也,喉舌龙也,共工垂也,舜无事焉,是以执左契垂衣裳而天下理。岂以必躬必亲,侵於百职,然后以为圣乎?必也信而显之,作而行之,任之而绩用不立,则有窜三苗於三危,流共工於幽州,放讙兜於崇山,殛鲧於羽山,刑罚有可必加矣,孰敢用其私乎?儒家者流,示人以中,而为之节,访其所至,而导其不至,使夫君臣父子,各得其正,此其所长也。然迂者为之,则执古以非今,凝滞而不变。夫责课者,所以俯仰百官也,然光武用之而非美者,责人之效重也。伏惟陛下取汉光武之求实,勿务速成,用汉元帝之崇儒,知其凝滞任人而示之所为,端拱而不失其勇(阙),取舍之间,於此乎判矣。

陛下不能用臣言,不当问也;谓臣不能言其事,不当来也。既来矣,陛下问状,宜直其辞;既问矣,微臣尽忠,宜采其策。尽忠者不易持也,直者谁欲为也?忠未见尽,直必有吝,吝构而直不悔,不信而忠不追者,荩有之矣,由未见其为人也。非天之与其刚健,地之与其直方,内不疑其身,外不疑於人,忧君而不顾其己,济物而不求其利者,孰肯悃悃款款,出於骨髓,发於肝膈,如此其切於天下乎?夫天下者,天下之天下也。天子安,微臣得保其生;不安,微臣不保其死。是以怀其效以天下为忧,不怀其身,以天下为念。知所以责难於君者,所以怀其身,所以怀其身者,宜及天下。如此,况陛下宗庙之重,其可忽乎?属之於篇,勉之於上,是在陛下酌之而已矣。谨对。

○上权侍郎书

贞元十三年八月日,独孤郁谨上书於舍人三兄阁下:郁以世旧,遂获谒见叙故,大贤之遇郁也,亦不以常交言之,眷意甚露。郁琐琐郁堙,三年无闻,摧颓折羽而不喜者,非失意之谓,非尤人之谓,荩将因事自罪而不喜也。借如豫章生於拥肿小木之中,樵苏见之,亦以嗟矣,一有不嗟,则必自与拥肿者亦不多远也;珠玑混於砾石之中,童子弄之,亦以惊矣,一有不惊,则必自与砾石者亦不多远也;镆铘卧於铅钝之下,下工睹之,固亦知矣,一有不知,则必自与铅钝者亦不多远也;毛嫱后於宿瘤而行,有目者睹之,固即分矣,一有不分,则必自与宿瘤者不亦多远也。苟与乎拥肿、砾石、铅钝、宿瘤辈果殊异,则不能移凡眼所择,况逃乎良工、巧冶、有识者之目哉?今礼部侍郎之目,固亦国之良工、巧冶、有识者之目也,於中再择再不中,是真已为拥肿、砾石、铅钝、宿瘤矣,何止与斯不远哉。此所以因事自罪而不喜也。或谕之曰:“今之道尚光,子之所以不振者晦遏也,子之道丰?也。子且真有?天之材而隐植之,有照乘之珍而密椟之,有切玉之利而谨桡之,有倾都之艳而深帷之,虽使离娄左执光而右拭眦,迫而索之,固亦不能知子矣。子何不移植露光,披锋示貌,使识者睹而骇之?”彼之所诲,固亦郁所不能焉。己必不材也,必不宝也,必不利也,必不姝也,且遍过於有识者之目,是自扬其短也;己必材也,必宝也,必利也,必姝也,虽小示其光锋干貌於一人,惊我亦已多矣。所不惊者,是予四事果不足异於族凡也。郁病直拙,独大贤於郁分殊,尚不能以亟,况悠悠者与?

郁常行乎时辈之间,多酌其言语善者鄙者,而自减盈消息,其旨稍有可惊,不敢不於许言者言之。今之后学者,或叹曰:“吁!后学何所归哉?”此且非宜长者所当闻也,亦非宜长者所不当闻也。今朝廷先达,病在不能公也,或能公而不能为力也。览其文,则赞美称嗟,无不至也,其间善恶轻重进退,则心以别矣,此其所以为不能公也;鲜有知其必善而风鼓之,不啻若自其口出,此其所以为公不能为力。致使遑遑之伦,其下才者亦曰:“今夫在位者,其无公欤?其无心欤?”有一善未尝肯称也,意曰非我事也,又虑与之谈者不与我符爱也。是使诸子窃窃然自以无闻为不辱,遂相与择捷趋邪,纷屯於主司之迹。亲者苟能致誉,则不诘其所以致誉者之贤不肖,而曹趋之矣。此实今之躁进苟得之风也。在朝廷大贤,主而名之,驱而正之,於其善者,扶之持之,有善而未具者,决之导之,使四方学士知向方焉,何如其曰非我事也?若使一人曰非我事也,十人曰非我事也,举朝廷皆曰非我事也,苟非我事,则无所不非我事,无所不非我事,则天地之间,无乃已寂寥乎?昔孔子饬《诗》、《书》、《礼》、《乐》,以化齐弟子,而至天下。使孔子亦曰非我事也,则今者安尽闻夫七十子之贤,《诗》、《书》、《礼》、《乐》之盛?七十子亦曰非我事也,又孰为播孔子之圣如此其大乎?今文亦如是,朝廷先达亦如是,后之达者亦如是,若不相播,则人文礼义知己复往之道,不几乎息乎?郁不肖,辱承不贤之心深矣,非又敢以假喻自荐也,意欲以大贤择众贤,如七十子之徒,是亦方孔子於大贤也。何如?不宣。郁再拜。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。