-

刘庆邦 编辑

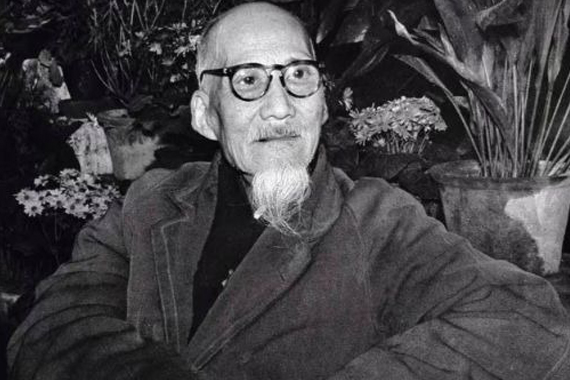

刘庆邦,男,汉族,1951年12月生于河南省周口市沈丘县刘庄店镇 。一级作家,北京市政协委员,中国作协第九届全委会委员。 著有长篇小说《红煤》《断层》《远方诗意》《平原上的歌谣》等五部,中短篇小说集、散文集《走窑汉》《梅妞放羊》《遍地白花》《响器》等二十余种。短篇小说《鞋》获1997至2000年度第二届鲁迅文学奖。中篇小说《神木》获第二届老舍文学奖。根据其小说《神木》改编的电影《盲井》获第53届柏林电影艺术节银熊奖。曾获北京市首届德艺双馨奖。

2019年12月22日,第二届南丁文学奖颁奖典礼在河南省文学院举行,刘庆邦凭借长篇小说《家长》获得大奖,成为第二位南丁文学奖获得者,并获得奖金10万元。

中文名:刘庆邦

国籍:中国

民族:汉

出生地:河南省沈丘县

出生日期:1951年12月

职业:作家

代表作品:《断层》《远方诗意》《平原上的歌谣》《梅妞放羊》《遍地白花》

性别:男

职务:北京市政协委员

职称:一级作家

1967年毕业于河南沈丘第四中学。毕业以后当农民

1970年到河南省新密煤矿参加工作

1978年调到北京煤炭部从事编辑和新闻工作

1996年任中国煤矿作家协会主席

1998年任《阳光》杂志主编

2000年1月被聘为北京作协合同制作家

2001年11月调入北京作协为驻会作家,一级作家职称

1996年、2001年、2006年、2011年连续当选为中国作家协会第五、六、七、八全国委员会委员。

2002年起担任北京市政协委员

曾任北京作家协会副主席。

2019年6月,刘庆邦文学创作室落户怀柔。

短篇小说《鞋》获第二届鲁迅文学奖、北京市庆祝新中国成立50周年征文优秀奖

《谁家的小姑娘》获2001年度《人民文学》优秀小说奖

《遍地白花》获北京市庆祝新中国成立55周年征文优秀奖

中篇小说《家道》获北京市庆祝新中国成立45周年征文奖

《月光依旧》获全国煤矿乌金奖一等奖

《神木》获第二届老舍文学奖

《哑炮》获第四届老舍文学奖

长篇小说《断层》获全国煤矿首届乌金奖长篇小说奖

《红煤》获第五届北京市文学艺术奖

根据其小说《神木》改编的电影《盲井》获第53届柏林电影节艺术贡献银熊奖。

2002年,获首届北京市中青年文艺工作者德艺双馨奖。

2017年11月20日,凭借《黑白男女》获得第九届“中国作家”鄂尔多斯文学奖大奖。

2017年12月,作品《杏花雨》荣获第十七届百花文学奖短篇小说奖。

2017年12月15日,长篇小说《黑白男女》获得第七届全国煤矿文学乌金奖特别荣誉奖。

2017年12月28日,长篇小说《黑白男女》荣获首届“吴承恩长篇小说奖”。

2019年11月16日,作品《燕子衔泥到梅家》获得第十八届百花文学奖中篇小说奖。

2019年12月22日,长篇小说《家长》获得第二届南丁文学奖大奖,成为第二位南丁文学奖获得者,并获得奖金10万元。

2023年3月,刘庆邦荣获2022年度中国散文年会奖一等奖。

《遍地月光》《红煤》 《家属房》《断层》《高高的河堤》《落英》《走窑汉》《心疼初恋》《刘庆邦自选集》《梅妞放羊》《不定嫁给谁》《在深处》《家道》《胡辣汤》《屠妇老塘》《鞋》《八月十五月儿圆》《黄泥地》 《黑白男女》 《心事》 《远方诗意》《平原上的歌谣》《遍地白花》《响器》等二十余种。

刘庆邦作品

刘庆邦作品

著名作家刘庆邦生活照片

著名作家刘庆邦生活照片

花灯调

作者名称 刘庆邦

作品时间2024-1

时光长调

作者名称 刘庆邦

作品时间2023-6

踏雪之访

作者名称 刘庆邦

作品类别小说作品

作品时间2023-1-1

平原上的歌谣

作者名称 刘庆邦

作品时间2009-11

红煤

作者名称 刘庆邦

作品时间2009-8-1

落英

作者名称 刘庆邦

作品时间2000-1

神木

作者名称 刘庆邦

作品时间2000-10-1

查看更多书籍

著名作家刘庆邦生活照片

著名作家刘庆邦生活照片

人民网北京1月24日电 北京市政协委员、市作家协会副主席刘庆邦日前接受了人民网记者的专访,就“大时代”下的“大文化”、如何看网络文学、打造“文学北京”、如何加强对优秀文学作品的阅读和评论等热点话题发表了自己的看法。

记者:您提出在“大时代”背景下,应更加提倡“大文化”与“雅文化”,其具体内涵是什么?

刘庆邦:不同的人对文化有不同的需求,有高雅方面的需求,也有情感抚慰方面的需求,还有享受高级艺术品这样的需求。对于不同层次对文化的需求,我认为要从多方面加以引导和提升。如果单纯地去迎合,可能导致出现很多低俗文化,而低俗文化的一大特点就是娱乐的、搞笑的,还有可能是包含暴力和性的内容,而这些内容很可能给读者带来很多不好的影响。主流的好的文化、高端的作品还是有的,但是由于整个文艺产品的量太大,而逐渐被淹没了。

记者:网络时代,您怎么看网络文学和网络写手?

刘庆邦:网络文学的好处是降低了门槛,打破了对文学文化的垄断权。过去文学文化掌握在士大夫的手里,传媒的发展打破了这种界限,使写作变得非常容易。但是,我一直不太赞成用“网络”给文学命名,网络只是一个载体、一个媒介,不管载体或者媒介如何变化,文学的本质是不变的,只要写的是人的情感,表达人性,网络文学也是传统文学内涵的延伸。

记者:优秀文学作品如何能更好地吸引年轻读者,使更多年轻人喜欢读书?

刘庆邦:首先这是有难度的,每个时代都有其特有的文化产品和与之相应的读者。这个时代是一个文化多元的时代,欣赏与阅读的途径也很多,过去只是通过纸质媒介阅读文字,很多是电子化的阅读。在吸引年轻读者阅读经典作品方面确实是有难度的,这就涉及到如何培养读者的问题,让读者了解高雅文化与娱乐文化的区别,这确实需要一个培养的过程。

记者:如何打造“文学北京”?

刘庆邦:希望北京市从体制机制上加强对文学的重视。说到北京,首先想到的应该是老舍的北京、鲁迅的北京、沈从文的北京。他们都是文学大家,写了很多作品,然后他们的文学作品才被延伸成了其他的文艺作品包括电影和电视剧等。要发展文化首先要重视文学,从体制机制上对作者重视起来,要有一个和首都地位相适应的作家协会,有关领导也谈到正在积极推动这一事项。

记者:怎样加强对优秀文学作品的阅读和评论?

刘庆邦:对文学作品而言,有一个公正的评价非常重要。以前的情况是作品很多,但评论往往缺少公信力,这主要是由于以前的评论主要是媒体评论,起作用的更多是金钱,而非学术、艺术和思想。要解决这一问题,就要逐步改变文学作品的评价体系,建立真正的、有公信力的评论和奖励体系。

《黄泥地》研讨会

2015年4月1日,由北京作协和中国人民大学文学院主办的刘庆邦长篇小说《黄泥地》研讨会举行,评论家陈晓明盛赞刘庆邦是用光秃秃的笔在黄泥地上辛勤“雕刻”,而刘庆邦几十年坚持现实主义创作,更被评论家认为是值得研究的“刘庆邦现象”。

评论家们有一个共识,刘庆邦从上世纪80年代开始发表作品以来,一直专注于现实主义创作,从未因各种文学思潮所动,他们认为这个独特现象值得文学界研究和重视。评论家孙郁则认为,刘庆邦对乡村大量细节性的书写和处理,在如今的文学作品中已非常稀少,“他写的‘饿’、‘骂’、‘看客’等细节非常精彩,尤其是他对乡村看客的书写,继承了鲁迅的批判传统,但比鲁迅书写的更复杂。”

著名作家刘庆邦生活照片

著名作家刘庆邦生活照片

刘庆邦对自己的写作,有着多数作家缺少的较为明确的职业定位,那就是“关注工业化、城镇化、市场化这一转型期农民工的生存状态”。这实际上是极具风险的,但令人钦佩,在《红煤》后记中他写了这样一句话:“煤矿的现实就是中国的现实。”

著名作家刘庆邦工作照片

著名作家刘庆邦工作照片

世界上,有矿区生活经历的作家并不少,当有人问刘庆邦为什么要坚持时,他说,“矿区大都在城乡接合部,矿工多数来自农村,他们脱下农装换上工装,就成了矿工,收入比农民高,但代价也更高,他们的文化背景和性格特征都还是农民类型的,他们对中国的贡献是巨大的,这个由七百多万人支撑起来的群体,为中国提供了67%的能源,但他们的内心世界却被忽视了,他们几乎没有任何话语权……我曾经看过一份矿工与矿主签的合同,上面白纸黑字写着:“若出现意外,一只指头赔偿50元”。

著名作家刘庆邦工作照片

著名作家刘庆邦工作照片

著名作家刘庆邦工作照片

著名作家刘庆邦工作照片

在所有发表过的作品中,刘庆邦个人偏爱的故事不是《神木》,而是《响器》(发表于《人民文学》)。所谓“响器”,就是唢呐那一套家伙,故事讲一个姑娘,看人家办丧事听到唢呐,生命深处受到民间音乐的感动,于是跟着人家想学唢呐,但家人反对,还把她关起来,但她宁可不吃饭,也坚持要学,最后她吹的唢呐异常惊心动魄。刘庆邦说,“这里面,故事可能不再重要,重要的反是味道,是音乐的自然性。看这个小说,好比你看到一棵树,你只看到满树繁花,而不在意枝干。我的观点是,每个人都是一个响器,都渴望发出自己最‘惊心动魄’的声音,而我的作品就是我的响器。”

刘庆邦

刘庆邦

除了希望作品能够令人走神儿,刘庆邦还喜欢反复阅读自己的作品——写完要读,发表要读,出版后还会再读。“有时候我会被自己感动得哭,被眼泪辣得读不下去……重鲜血不重眼泪是不对的,真正悲伤的时候,眼泪也许根本流不出来。人们总希望看到那些浓烈的东西,其实那些浓烈之底隐藏的,依然是朴素。每个作家在生命深处都是悲凉的、悲痛的,生命就是个悲剧,作品都是表达作家脆弱的感情,真正好的作品,它应该是柔软的。”

刘庆邦

刘庆邦

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。