-

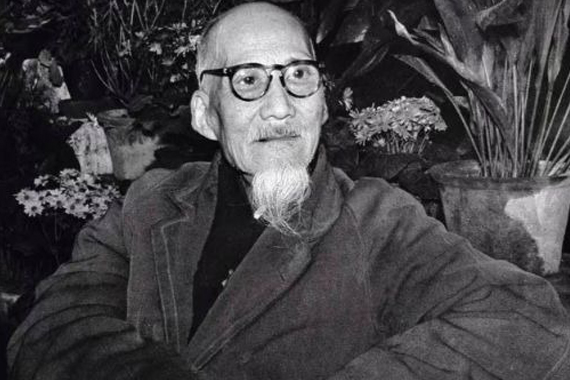

鹿善继 编辑

鹿善继(1575年~1636年),明朝官员、思想家。字伯顺,号乾岳,晚年自号江村渔隐。直隶定兴(今河北定兴)人。鹿正之子。鹿善继死于丙子之变,获赠大理寺卿,谥“忠节”,并敕建祠祭奉。

全名:鹿善继

字:伯顺

号:乾岳、江村渔隐

谥号:忠节

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:北直隶定兴(位于今河北省定兴县)

出生日期:1575年

逝世日期:1636年

最高官职:大理寺卿(追赠)

其“先世自小兴州徙定兴之江村,世有名畿辅”。明神宗万历三年(公元1575年),鹿善继生于一个以忠正节义著称的家庭。祖父鹿久徵为明万历进士,曾为息县知县,“时诏天下度田,分署上中下壤,息独下壤报,上官屡却之,久徵曰:‘度田以纾民,乃病民乎!’执不移,故额田二万八千顷,至是占隐毕出,溢田四千余顷,则以现赋均派之,阖邑民沾其利。”其后,补山西襄垣县,擢陕西道御史,补江西道巡按苏松诸郡,皆伉直任事,勤政爱民,又敢于犯颜争辩,很具正直儒者之风范。“方是时,上以军政考察不当,兵部并斥南北科道三十余人,御史马经纶以为言,亦夺职。适久徵还朝,上疏申救,辞激切,上怒,谪判泽州。”后迁荥阳泽令,未任而卒。父鹿正,字成宇,为久徵长子,“少为诸生以孝闻,性不解饮,顾好客,客常满座,为人倜傥有道骨,能急人难,至激于大义,为排解虽自弃其身家不恤,年八十余卒,人至今称鹿太公”。

清朝初期著名的“理学名臣”李光地给予鹿久徵极高评价,以为其“无怍于圣贤”,谓:“鹿氏父子祖孙,粹然儒者,其服官居乡,洁修亮节,暨乎投难死毁,代有传纪,太公则介乎其间,终身不仕,颓然若一耕夫耳。当魏忠贤糜灭善类之际,中外仰息回焰溅波,靡不焦烂。于斯时也,能为申屠太邶之事,亦庶几贤矣。而太公护持营救,归骨收孤,曾不虑吹毛之及己,卒以诚心厚德,神之相之,虽有害几莫之能发,此其所处较诸古人不亦优乎……观其佐父以清直,而勖子以勤瘁,直至视子孙殒身以殉忠孝,而悲慰交胸,大义慨然,则公之平生,其非逐名矫节,而无怍于圣贤也,决矣。”在这样的家庭中成长,鹿善继自然深受影响,且能禀承家风。

鹿善继“端方谨悫”,“生而凝重,少不嬉戏”,家人不令其就塾师,而在家中接受祖父的教育。明万历二十二年(公元1594年)八月,鹿善继应顺天乡试,“因场中题未得解,归而旁搜诸家注义,其有采辑王文成公《传习录》中语者,每阅之,则心动”。第二年,他终于得到祖父鹿久征在任上寄送的一部《王文成公全书》,于是取其中《传习录》,“寝食其中,慨然有必为圣贤之志”。明万历三十八年(公元1610年),同邑薛一鹗孝廉“诬谤之事起”,牵连多人,鹿善继以为,“是可诬也,孰不可诬也”,乃挺身而出,白于新县令胡嘉桂“持勘”,几得雪之。然而转过年来,事情又发生了变故,鹿善继在此事中一展其忠正节义风采。据其门人陈鋐编次之《年谱》“明万历三十九年(公元1611年)”所记:“是年,邑绅之不类者,复簧鼓郡守,事几变。先生愈益奋发,时启泰先生(孙奇逢)馆都门,先生飞书招之,共集孝廉诸生三十六人为告于守,守语稍侵先生。先生愤然曰:“论官者何忍以循良被恶名,养士者何忍以衣冠涂炭?借胥吏以倾士类,借士类以倾县官,尚有天日乎?某等颇知自爱,从前未尝来,此后定不来,独此义愤所激不容不来尔。”侃侃昌言,守为气夺,同侪虑激怒,退而戒之。先生曰:“彼中情怯尔,畏我辈法语,支吾不暇,何怒为?”乃复告于观察刘公洪谟,刘公以风节著,与先生意合,事得白。 为雪诬谤,主持正义,鹿善继竟不惜“发动学运”,“共集孝廉诸生三十六人为告于守”,并且愤然与之抗辩,卒获成功。其敢于任事的胆识与策略均甚为出众。这我们就不难理解其为官后在“金花银”事件中如何敢作敢为了。

明万历四十一年(公元1613年)春,鹿善继会试赐进士出身,观使兵部。后授户部山东司主事,职盐法,以国家边饷取足于此故,而究心盐法,向专家学习,作《粤闽盐法议》。明万历四十七年(公元1619年),发生了著名的“金花银”事件。他时任户部河南司主事,署广东司事,据《明史·鹿善继传》中记载:“辽左饷中绝,廷臣数请发帑,不报。会广东进金花银,善继稽旧制,金花贮库,备各边应用。乃奏记尚书李汝华曰:‘与其请不发之帑,何如留未进之金?’汝华然之,帝怒,夺善继俸一年,趣补进。善继持不可,以死争。乃夺汝华俸二月,降善继一级,调外。”当时,在著名的萨尔浒战役中,明军丧师三路,遭受了重大失败。努尔哈赤乘势率后金兵攻陷了大明重镇开原、铁岭,进逼辽沈,窥伺中原,形势十分危急。而在“辽左饷中绝”且“廷臣数请发帑,不报”的情况下,鹿善继依据旧制,建议采取扣留“金花银”的办法解决辽东战事的紧急需要,完全出于公忠体国之心,且于法于理于情皆合,故而征得了户部尚书李汝华的同意。但他们的这一举动,却严重地触动了明皇室的私利。因为所谓“金华银”,乃是“国初以备各边之缓急,俱解太仓,其后改解内府,宫中视为私钱矣”。尽管鹿善继“以死争”,还是受到了降级、调外的处理。当其决计归里时,掾吏“环泣曰:‘非专责,何苦认真!独烦一推署符尔’。”所谓“非专责”,是因为此事并非鹿善继职内必管之事。且由于此事极大触犯皇室利益,故户部尚书李汝华最终同意这种甚具“政治风险”的做法,除为事亟无法所迫外,更多的是因为鹿善继的慨然担当。因为他在提出这个方案时,明确向李汝华表示:“如干上怒,愿以身任”。

方向瑛在《鹿忠节公传》中记载:“善继言于户部尚书李汝华曰:与其请不出之帑,何如留未进之银,如干上怒,愿以身任。汝华如其言,疏请。上怒,夺善继俸一年,汝华欲补进,善继奋曰:司官以死生争,堂官以去就争。上意即坚未必不可回也。廷谢日,阉人阖扉勒索太仓银,善继飞书主太仓者刘荣嗣。刘报曰:发三日矣。实未发也。诏责补还,善继复持不可。曰:有可还,安用借?请以善继言回奏,死生惟命。阉愕眙而去。当是时,上怒不测,人皆为善继危,太公闻之掀髯曰:臣子不当如是耶?诚口保身非吾儿事。”遭受贬谪之逆境,恰又表现出了鹿善继坚卓的人格与学养魅力:“被谪日,急宣户部堂司官声如雷动,先生适食于贾公寓坐,客失色,先生食自若,食毕,徐着衣去。贾公后语启泰先生曰:当此时,食犹能下咽乎!吾于是觇公不动心之学矣。”

明泰昌元年(公元1620年)复原官。明天启元年(公元1621年)因其突出的才干而改任兵部职方司主事。“大学士孙承宗理兵部事,推心任之。及阅视关门,以善继从。出督师,复表为赞画。布衣羸马,出入亭障间,延见将卒相劳苦,拓地四百里,收复城堡数十,承宗倚之若左右手。在关四年,累进员外郎、郎中。承宗谢事,善继亦告归。”这期间,吏部铨司官缺,“廷议属善继”。应该说,这是一个握有实权、令人瞩目的职位,即庸常官场所谓“肥缺”。孙承宗亦以可在京邸奉养老父为缘由劝他回京上任。鹿善继不为所动,慨然曰:“辞塞上就铨司,此常人所不为也,而谓善继愿之乎?相公一日在师中,某即一日在幕中。善继须眉如戟,肯回头作吏部郎乎?家大人范阳男子书来,嘱善继好从公于边,老人为汝加一餐矣。相公以常人待善继犹可,而竟以常人待家大人乎?”卒不赴。

鹿善继与其父鹿太公(正)父子的忠正节义的肝胆还表现在对东林党人及其子弟的帮助上。当时魏忠贤阉党残酷迫害东林党人,士人避之不及,而鹿氏父子却大施援手毫不畏惧。史载:“先是,杨、左之狱起,魏大中子学洢、左光斗弟光明,先后投鹿太公家。太公客之,与所善义士容城举人孙奇逢谋,持书走关门,告其难于承宗。承宗、善继谋取借巡视蓟门,请入觐。奄党大哗,谓阁部将提兵清君侧,严旨阻之。狱益急,五日一追赃,搒掠甚酷。太公急募得数百金输之,而两人者则皆已毙矣。至是善继归,而周顺昌之狱又起。顺昌,善继同年生,善继又为募得数百金,金入而顺昌又毙。奄党居近善继家,难家子弟仆从相望于道。太公曰:‘吾不惧也。’”在“人皆咋舌”的情况下,“鹿氏父子不顾一时,义声动天下”。明崇祯元年(公元1628年),复起为尚宝卿、迁太常少卿,管光禄寺丞事。后再次告归田里,以课徒讲学为乐,生徒益众。

明崇祯九年(公元1636年)七月,清兵攻定兴。县令病,邑绅请鹿善继入城谋划守御。鹿善继慷慨道:“年来中原士大夫非望风而走,则髡发以降,某实耻之!”遂别鹿太公,未及与家人语,与诸绅赴难,与敌相持六日,城破死之。当是时,清兵以“刃协降,善继不可,兵怒斫公三刀,复射一矢而死”,终年六十二岁。门人陈鋐所编次《年谱》记云:“ 先生部署方定,而后薄城下矣。时二十二日也。先生曩所讨论于辽左者,无不思试之,于今相持至二十七日,敌肉薄,环攻城陷,先生死之。呜呼!先生之学于斯益见矣。居恒尝语启泰先生曰:“我辈学问须打破死生关头,才能无入不自得。则先生之谈笑入城,城陷而死,殆其日用常行乎!或有疑先生可以无死者,夫先生非守土之官,固无死法,而先生当城亡之会,亦无生法,何也?城既破矣,除匿眢井外则跪而乞髡而降耳。先生平生做人,一点一画,未有丝毫假借,顾当颠沛而不于是,偷生苟色以与庸众者伍,何以为先生。生不生事小,仁不仁事大。尝于序石蕊而言之矣。所可悲者,向也樽俎之间,制敌国之命有余,今则毕智竭力守一邑而不足,岂时势之不同耶!然则,果谁坏我长城而贻之戚耶?”是时,启泰先生在容城,解元(鹿善继之子鹿化麟)奉太公往依焉,鋐举家附之。八月初一日黎明,容城被攻甚急,晡时传定兴失守,其夜解元缒城奔视,鋐兄锐随之,比至,从一泉先生子怀洙得先生遇害状,遣使驰报太公,太公闻而义之,援笔为谕曰:“尔父求仁得仁,死亦何恨!尔不必作儿女态也。”太公其明于大义者哉!”

鹿善继死节事闻于朝,追赠大理寺卿,谥“忠节”,并敕建祠祭奉。

鹿氏家学宗主陆王,善继少不就塾师,以祖父为师,深受家学的熏炙。善继亦宗陆王,而于阳明学尤为心契。鹿善继的挚友孙奇逢谓其“少以祖父为师,小章句,薄温饱,读《传习录》,深契之,慨然有必为圣贤之志”。费密亦谓善继“有得王守仁之学”。

上文曾引《年谱》:鹿善继十九岁时顺天乡试落第后,对场中题不解者,归而旁搜诸家注义,试图得到自己的答案。当搜辑到王阳明《传习录》中语的时候,“每阅之,则心动”。祖父鹿久徵甚为高兴,对之悉心指导培植。鹿久徵在为官任上为善继购《王文成公全书》寄去,并嘱付:“寄去《王文成公全书》一部计三十本,《王心斋遗录》一本,旧本稍不齐整,令吏书另誊寄去。善继可用心看之。”鹿久徵欣喜地看到善继的进步,进而申论王阳明的“致良知”之学以谆谆指导善继,强调“致良知”须加“问学”功夫:“看善继所言并其文字,道理上俱见其大头脑处有曾点、漆雕开,已见大意,意思扩充得去,便是天地间第一等人,眼前功名无论也。但致良知须要考圣贤之成法,识事理之当然,行己接物方妥当,不远人情。《中庸》云“君子尊德性而道问学”一节,可深长思也。若概云致良知,不加问学功夫,将至于臆见为良知,其去道也远矣。先儒云:常在立事接物上体贴天理,此是实用工夫处。盖圣人之心如明镜,其良知完人全人不待学问,自能致之。下圣人一等者,未免气构物蔽,其良知有时而见,有时而昧,如镜之昏,磨洗方明,此学问之功不可间断,而考成法,识当然,事事当体贴也。如看书做文字,固当有一段议论,一样见识,然须不悖圣贤旨趣,或发朱注所未发,或与朱注互相发明,乃可如大人不失赤子之心,此题专就不失赤子之心发出一段议论,即不用注中扩充之说,亦无害……若执己见只说义理,不立格,不练句,便不是合式文字,总然说的义理明,人亦不具只眼也。思之思之,家间有《象山语录》一册,善继可看之,理学书待访来寄去。”

《定兴县志·鹿善继传》中记载:“其学从余姚,折衷伊洛,出入朱陆,归宿于做人,一言以做人为人生根本,以希贤希圣希天为做人规模,以正心诚意为做人把柄,以知耻为做人机窍,以视听言动为做人所借以通天下之关津,以非礼奉承躯壳为自坏其人者,又一意实践,神常内守,故不屑屑与古今人角同异、滋异论,其卓见哉!”

黄宗羲在《明儒学案》中记载:“先生读《传习录》,而觉此心之无隔碍也。故人问其学何所授受,曰:‘即谓得之于阳明可也。’”鹿善继甚有阳明学之担当情怀,其自述读《传习录》云:“我读《传习录》后发志愿担起这担子,力破流俗,一点一画,丝毫不敢假借,既见信于天下,然后渐宽绰。将来到如今,事到眼前,亦不大费安排了。”孙奇逢曾述其狂狷气象:“每与同侪谈说经旨,曲折尽变动中妙理,同侪谓其能记忆也。公对曰:‘只要是醒,如何要记?醒的如何?是我,则由我而周程而孔孟而汤文尧舜,无不觌面以相质,六经四书皆我注脚,夫岂有疑于心乎!’自是论交日盛。”《明儒学案》中记载:“首善书院之会,先生将入,闻其相戒不言朝政,不谈职掌,曰:‘离职掌言学,则学为无用之物,圣贤为无用之人矣。’遂不往。先生之学,颇近东林诸子,一无搀和夹杂,其斯谓之狂狷与?”而在鹿善继之学躬行实践甚得阳明“知行合一”之旨方面,世论有更高的评价:“窃惟公(善继)事事不亏本分,时时不愧本心,生平券此两语,学本姚江,而能以姚江所称‘将本体只作一番光景即弄者’为戒,故随其所在,必提本来之心,按当下之身,此日此时此事此心便可下手,此知行合一之功也。昔贤以濂溪为孟子之闻知,阳明为濂溪之闻知,诚千古不易之论,姚江而后,公其嗣响矣。榆关之行,南门之役,则又武侯所为鞠躬尽瘁,文山所谓成仁取义者也。”盖谓善继为阳明之“嗣响”真传。方苞立足于程朱立场,亦不得不对鹿善继躬行王学之“志节事功”大表钦佩,以为“其身心即由阳明氏以入,不害为圣贤之徒”,其发论云:“余尝谓自阳明氏作,程朱相传之统绪几为所夺,然窃怪亲及其门者,多猖狂无忌,而自明之季以至于今,燕南、河北、关西之学者能自竖立而以志节事功振拔于一时,大抵闻阳明氏之风而兴起者也……吾闻忠节公之少也,即以圣贤为必可企,而所从入则自阳明氏,观其佐孙高阳及急杨左诸公之难,其于阳明氏之志节事功,信可无愧矣。终则致命遂志,成孝与忠,虽程朱处此,亦无以易公之义也。用此知学者果以学之讲为自事,其身心即由阳明氏以入,不害为圣贤之徒。”盖谓鹿善继虽学宗阳明,却躬行实践,不蹈虚空,以节义自期而又事功显著,是超乎学派纷争之上,而深得儒者的真精神。

另外,鹿善继受泰州学派影响的痕迹也十分明显。如鹿善继“圣学只在常行中”的观点明显是受王艮“百姓日用即道”的学旨影响的。他说:“圣人恁的直截说,后儒犹婉转不已。只是把圣学看的太高,不敢在常行中讨他,却不知圣人高处,正为生活在常行中真实着脚,不比悬空解悟,你试为之好容易理学大儒个个于此字费力,果其能之,一点生意,遍满六合。尧舜,性之忠恕也。汤武,反之忠恕也……”又如王艮之学不重著述、唯贵心悟、唯重实践的特点对鹿氏亦应有相当之影响。《定兴县志》谓鹿氏“一意实践,神常内守,不屑与古今人角同异,滋议论,为一家言”,这与泰州学派传统是十分相近的。尽管鹿氏之学也受到泰州学派的影响,但这并不能掩盖鹿善继与泰州学派之间存在着的巨大鸿沟。鹿善继基于强烈的入世情怀和士绅出身,并不能完全认同泰州学派“百姓日用之学”的平民儒学性格,而是强调应以事功报效君国,这一点与刘宗周是相同的。士绅之儒与平民之儒的分野,于此亦略可得见。

黄宗羲说鹿善继之学“近于东林诸子”之说,显然是注意到鹿善继亦受到东林诸儒思想影响的。鹿善继与左光斗、魏大中、周顺昌、高攀龙等东林党人有着极为密切地交往。《年谱》记“魏大中过江村,访先生……相与莫逆”,计六奇《明季北略·鹿善继传》:“与吴郡周顺昌、吴桥范景文襆被萧寺,鸡鸣风雨,以节义相期也。”方向瑛《鹿忠节公传》:“桐城左光斗、嘉善魏大中、长洲周顺昌闻而访之,定交于萧寺中……”

东林党人受阉党迫害时,远近避之不及,而鹿善继与其父鹿太公不惧罹祸而大施援手,其情谊之深可以想见。鹿善继尝投书高攀龙表达其仰慕之情说:“某何幸,以平生的仰为山斗者而交臂遇之,即俗骨浊胎无受教之地,只邂逅真儒便足了落地一番大事。”并称其为“东林滴(嫡)派,洙泗正脉。”其实,这些资料表明,与其说鹿善继在儒学思想上受到东林诸儒的影响,还不如说他在政治主张、人格气节上与东林诸儒息息相通。事实上,鹿氏之学东林处在其躬行实践,力矫时弊以为世范上,这与东林诸子揭橥朱学徽帜,试图以儒学力挽世风的精神相契合。但不能因此认为其学渊源即是程朱。陈鼎将鹿善继列入《东林列传》并说他“与攀龙、光斗等交,遂得程朱之传……每拈程朱大旨教诸生,大要以认理为根,主敬为本……”是不符合事实的。鹿氏著《认理提纲》乃是为启示门人路径,并非“以认理为根”,其学是以阳明学的“良知”“良心”为本,故“认理为根”“主敬为本”的说法亦是不合于鹿氏之学的事实的。退一步说,即使鹿氏“以认理为根”,其所认之“理”也是阳明的“良知即天理”的“理”,这与朱熹理学之“理”迥然有别。

概而言之,鹿氏之学源于王阳明——罗念庵一系,并受泰州学派及东林诸儒的相当影响。卢象升的说法最为确切:“公之学本于余姚,出入朱陆,不为一家言,天下称其躬实践”。

《定兴县志》中记载鹿善继的教学活动云:鹿善继“究心理学,教授生徒,以绍往开来为己任,痛除将就冒认影响浮游之病,而一言一动触处逢源,《说约》一编,日与同人谆复口授,四方来学者以数百计,舍不能容,邻居僧院几无闲室,彬彬有邹鲁风。”这大略显示出鹿氏居乡讲学时的盛况。在陈鋐的《鹿善继年谱》中记载,他集中地收徒讲学活动有四次:

第一次是明万历四十二年(公元1614年)他四十岁中进士后待放回乡时,至次年秋授户问山东司主事止。其时“门人始进”,是时,陈鋐之父陈范彭“趣受业”,而杜越、张果中、贾三槐、王烨诸人接踵来问学,鹿善继“顾而乐之,朝夕提命,亹亹不倦”。此间著《四书说约》、《认理提纲》。

第二次是明万历四十五~四十六年(公元1617~1618年),是为其丁母忧期间。“四方来学者益众,先生性严,是非好恶未尝少徇于人,而同心者则无不饮以和,迎以善,春风之座,嘘入肺腑,殆不独发彼群蒙也。”次年“先生内弟太冲亦以是时入学,先生拈‘做人’二字示之”。

第三次明万历四十八年(公元1620年)农历2~8月,鹿善继因金花银事件,而辞官归里期间。“先生去国归里,海内争以孤凤似之,而先生教授如曩时,布衣草履,不敢以诤臣自异也。”

第四次明天启六年(公元1626年)再次辞官归里后,至明崇祯九年(公元1638年)至守定兴遇害止,长达十二年。《年谱》记曰:明天启六年(公元1626年)“先生抵里门后,教授生徒如待放时,而门人益进。”明崇祯四年(公元1631年)“是年,先生病渐瘳,教授如再归时,门人大进。”此年纂《寻乐大旨》一书。明崇祯五年(公元1632年)孙奇逢“命其子立雅偕伯叔昆弟来从先生学”。明崇祯六年(公元1633年)“黄适甫集乐自江右来从先生学。”

鹿善继教授生徒的教本首为其所著之《四书说约》,门弟子认为“《说约》一书,句句据先圣之心法,句句针后学之顶门”,是最能体现鹿氏学旨的。次则为《认理提纲》与《寻乐大旨》,这两部著作大略是开发、引导学生为学路径的。其引导学生的路向如其弟子陈鋐所说:“先生所北面者阳明也,所比肩者,象山、念庵也……先生诱我及门士者亦惟向此一路开发……”由是可知,善继所授弟子者仍是王阳明——罗念庵一系。

鹿善继学行著世,忠正节义,尤以躬行任事而闻名,“海内争以孤凤似之”,故自四十岁门人始进后,及门问业者极多。刘青芝在《明代人物志·鹿太常传》中记载:“里居教授生徒以百数,至舍不能容……畿南之士,殖学修行,镞砺自好者,不问而知为鹿氏之徒也”。据统计,其弟子著姓名里籍者有一百四十二人,其中:定兴七十九人, 容城十八人,新安十二人,固安四人,涿州五人,新城十人,安肃四人,雄县三人,易州两人,涞水两人,辽东藩阳一人,山东益都一人,江西新城一人。除有三人来自外省,一百三十九人皆燕南子弟。

鹿氏承家学而绍述弘扬王学,躬行实践,以阳明学旨教授燕南子弟,生徒甚众,颇有可观。虽无材料证明其与王阳明有直接的传承关系,但就其把握王学精髓,服膺阳明、念庵而言,谓之传阳明学脉于北方,殆无可疑。故以“燕南王学”目之,是非常确切的。方苞亦曾指出:“自明之季以至于今,燕南、河北、关西之学者能自竖立而以志节事功振拔于一时,大抵闻阳明氏之风而兴起者也。”可知,王学在北方并非如黄宗羲论列的那样萧索,从“以志节事功振拔一时”来看,北方王学总体面貌是十分重志节、重事功、重实践的。而鹿善继所引领之燕南王学当是其重要代表。

颜元说:“高阳相公与太常鹿先生、征君孙先生三君子,讲学论道,树帜河北,呜呼,盛哉!江村、夏峰俱得佳弟子阐法于后……”《颜习斋年谱》中记载:“善继讲学,宗王守仁,而躬行切实过之。”因此,其高弟鋐对鹿善继死节后朝廷的封赠褒美仍感到遗憾:鹿善继在学术与道统上的地位没有得到更好的确认。他说:

鋐犹有憾之者,何阳明崛起姚江,直接洙泗嫡传,尼山之奥,因之以穷;尼山之覆,因之以发。《传习录》一书泄漏天机尽矣,阳明之后,其道在念庵,念庵之后,其道在先生。念庵之于《传习录》也,奔假而手抄之;先生之于《传习录》,索之侍御公按吴时,洞见源本,身体力行,庶几光大阳明而不第绍述之已也。假令阳明南面而享天下之崇极如文庙比,则二先生享如颜曾比,而龙溪、绪山诸君子应退处其下尔。

在陈鋐等门弟子看来,鹿善继“身体力行”、“光大阳明”,通过罗念庵直绍阳明之道,而具有自身的特色,大有功于王学,故在王学阵营中的地位应高于王龙溪与钱绪山等人。《明儒学案》中记载“阳明一生精神,俱在江右”,江右罗念庵传阳明之道为“阳明功臣”,故弟子们认为鹿善继是得到了阳明的真精神的。鹿门弟子中唯一的一个南方人黄时甫(一作适甫),是江西新城人。千里迢迢离开江右王门的故乡,北上投师鹿善继,大概也可以说明一些问题。

鹿善继著述甚丰。计有《四书说约》三十三卷、《前督师纪略》十六卷、《后督师纪略》十卷、《认理提纲》一卷、《寻乐大旨》一卷、《车营百八答》(不分卷)、《寻声谱》一卷、《认真草》十五种二十二卷(十五种为:《金花始末》二卷、《马房本末》一卷、《籽粒本末》二卷、《扶孤始末》一卷、《箧余》一卷、《农曹草》一卷、《粤东盐法议》一卷、《福建盐法议》一卷、《归里草》一卷、《待放草》一卷、《典饷草》一卷、《枢曹草》二卷、《榆关草》三卷、《再归草》二卷、《奏常草》二卷)、《三归草》二卷、《麈谈》一卷、《无欲斋诗草》八卷(今佚一卷);《明史·艺文志》著录有《鹿善继文稿》四卷;今存《鹿忠节公集》二十一卷、门人陈鋐编次《年谱》二卷。集中体现其儒学思想的,则为《四书说约》、《认理提纲》、《寻乐大旨》诸种。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。